espace pédagogique > disciplines du second degré > cinéma-audiovisuel > enseignements

art et industrie

mis à jour le 24/04/2020

mots clés : auteur, studio, tortue rouge, cléo, ready player one, économie

Que vont apprendre les élèves ?

Par l’observation et la comparaison de différentes formes et contextes de production de 6 films, dont les 3 films du programme limitatif, les élèves pourront mesurer en quoi le cinéma est un art singulier qui intègre une dimension économique essentielle.

Déroulement de la séquence

(Vous trouverez le pdf de présentation de cette séquence à télécharger en bas de page, fichier joint.)

séance 1 : problématique et consignes de travail

Le cinéma, art ou industrie ?

Début de réflexion à partir d'un extrait de deux pages de L’économie du cinéma de Laurent Creton (1994). “Du point du vue des arts du spectacle le cinéma apparaît comme relativement industriel. Et du point de vue industriel, le cinéma semble fortement marqué par l’artistique.”

- Définir “art”, “industrie”

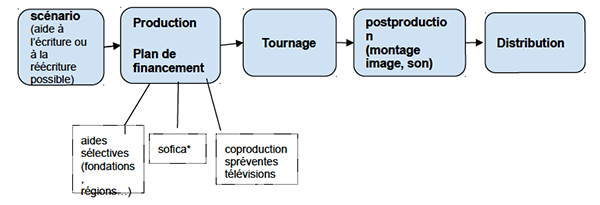

- Faire avec les élèves une carte mentale pour retracer les étapes économiques de la création d’un film en France depuis l’écriture du scénario, jusqu’à la distribution en salle en passant par la production.

- Observation et prise de notes des extraits de l’étude du CNC disponible en ligne : Les coûts de production des films en 2018 puis distribution d'un document de synthèse “repères en économie du cinéma en France en 2018, avant la crise du Covid” (1 page).

- Préparation de la rencontre avec un producteur, quelles questions lui poser ?

séance 2 : rencontre avec un producteur

Prise de notes pendant la rencontre.

séance 3 : études de cas

Lancer les études de cas sur 6 films, dont les 3 films du programme limitatif. Consignes et répartition des tâches en fonction des groupes.

La classe va être divisée en 6 groupes de 3 à 4 élèves. Chaque groupe va travailler sur un film pour analyser ce qui, dans le film objet d’étude, relève de l’art ou de l’industrie et formulera une réponse à la question : qu’est-ce qui, dans la fabrication et l’exploitation du film relève de l’art ou de l’industrie ?

Il s’agira de proposer un exposé, sous forme d’un diaporama, qui s’appuiera sur des documents précis pour présenter le film, son contexte de production, ses caractéristiques esthétiques et économiques, et proposer une réponse à la question. Un extrait du film sera montré au cours de l’exposé (max 6 min). Tout le monde prendra la parole

| Quelques remarques : - Définir les responsabilités dans chaque groupe et présenter l’ensemble des exposés via ce tableau. Les documents sont remis au responsable de chaque groupe sous forme d’un dossier numérique sur clé USB. Le dossier contient le film et les documents à étudier en bleu. - Répartition des tâches dans chaque groupe. Remplir le tableau avec les noms des élèves. - Établir l’agenda pour les exposés. Laisser le temps pour voir le film et que chacun s’approprie les documents qu’il a à travailler et les recherches qu’il a à faire. - Prévoir des séances en cours pour faciliter les rencontres, élaborer le diaporama et permettre une évaluation individuelle du travail dans le groupe. - Distribuer la grille d’évaluation individuelle qui fixe des objectifs de travail. |

séance 4 : repères en histoire industrielle et économique du cinéma aux Etats-Unis et en France

Distribution de deux documents, à lire et dont il faudra connaître les informations principales

- Industrie du cinéma aux États-Unis : repères historiques et structurels (2 pages)

- Industrie du cinéma en France : repères historiques et structurels (2 pages)

Lecture silencieuse. Échange sur les différences de systèmes de production. Mettre en perspective les films étudiés dans les exposés.

séances 5 et 6 : l’économie du cinéma par des “films maudits”

A travers le processus créatif défaillant de quelques films, observer la fragilité de l’équilibre économique de l’art cinématographique. Etudes de cas, au choix parmi les trois films suivants :

- Le cas de Don Quichotte de Terry Gillian, à travers le documentaire sur le tournage catastrophique du film, Lost in la mancha de Keith Fulton et Louis Pepe (2002). Le film devait être au départ un making off, il deviendra un documentaire sur le ratage d’un film et les désastres accumulés (un financeur fait défaut au dernier moment, tornade pendant le tournage qui emporte tous les décors, blessure grave de l’acteur principal,…)

- Made in France de Nicolas Boukhrief, sorti en VOD en janvier 2016.

Le film, un thriller, raconte l’infiltration d’un journaliste au sein d’un groupe djihadiste. Le film est monté avec un petit budget au départ, le projet est commencé en 2012 suite à l’affaire Kelkal et Merah. La sortie du film est prévue mi-novembre en 2015, 4 jours après les attentats à Paris. Il est reporté et il ne sortira jamais en salle.

Interview du réalisateur, en octobre 2015 (16 min)

- Les Portes du Paradis, M. Cimino (1980).

Une video (5’37) de François Theurel (le Fossoyeur de films), revient sur la catastrophe économique qu’a représentée le film.

et la suite

- les exposés (penser à prendre du temps en cours pour permettre les échanges et évaluer la participation de chacun)

- en pratique : monter le dossier de production de son film présenté au bac. S’appuyer sur les dossiers de production disponibles sur le site du CNC dans la scénariothèque (Au loin les dinosaures, Ceux qui restent debout, Goliath).

anne loiseau, laurence girard, emmanuel derouet

information(s) pédagogique(s)

niveau : Terminale

type pédagogique : leçon

public visé : enseignant

contexte d'usage : classe

référence aux programmes : Art et industrie :

En prenant appui sur l’analyse de l’oeuvre ou des oeuvres du programme limitatif inscrite(s) dans ce questionnement, l’élève interroge les tensions entre les modes de création et les modes de production sur l’ensemble de la chaîne économique (fabrication, distribution, exploitation) ; il explore les relations complexes qui se développent entre art et industrie. Il découvre la spécificité d’un secteur à travers quelques questions clefs : les grands studios américains (Majors), les contrats liant des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs à un studio, les modifications imposées par les producteurs, le droit à la décision finale sur le montage (final cut), l’économie des superproductions (blockbusters), les contraintes de l’échec ou du succès commercial (box-office), le système des franchises, le développement actuel des plateformes de visionnage en ligne (streaming), les « exceptions culturelles », les formes de soutien au cinéma de création, etc. Il comprend les limites d’un tel système, la réduction des marges de liberté artistique qu’il peut induire et les enjeux de la conquête d’une autonomie créatrice au sein ou en marge d'un système. Il prend conscience de la complexité des circuits et des dynamiques qu’il serait simpliste d’opposer : réalisateurs circulant entre différents systèmes de production, producteurs ou studios alternant les projets d’ambitions variables pour mieux se positionner sur un marché, etc. Au fil de l’année et de sa progression, l’élève est capable de mobiliser les ressources des études économiques pour analyser de manière plus précise la spécificité et la valeur d’une oeuvre cinématographique et audiovisuelle. Il peut réfléchir avec plus d’acuité aux contraintes qui sous-tendent ses propres choix de création, mais aussi à ses pratiques de spectateur, aux salles qu’il fréquente, aux jugements qu’il porte sur les oeuvres. Il sait interroger, selon différentes perspectives, les processus de légitimation des films et des oeuvres audiovisuelles.

fichier joint

cinéma-audiovisuel - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA