espace pédagogique > disciplines du second degré > lettres-histoire > enseignements

corpus identité et diversité

mis à jour le 09/01/2014

mots clés : identité, diversité, terminale, bac pro, semblable, différent

Sommaire du corpus :

- Document 1 : Jean Anouilh, Le voyageur sans bagage, extraits des Tableaux III , 1937. (sujet BAC 2013).

- Document 2 : Hubert Mingarelli, Une rivière verte et silencieuse, 2001. (sujet Bac 2013).

- Document 3 : Azouz BEGAG, Le Gone du Chaâba, 1986.

- Document 4: l'intégration, Azouz Begag, 2003 - manuel Hachette p.104 + biographie.

- Document 5 : Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diome, édition Anne Carrière, 2003. Extraits De passage sur l'île de Niodior.

- Document 6 : Pourquoi j'ai mangé mon père ? Roy Lewis, 1960.

- Document 7 : L'écriture ou la vie, Jorge Semprun,, 1994.

- Document 8 : L'écriture ou la vie, Jorge Semprun, 1994. Manuel Hachette p.113 + biographie

- Document 9 : Lettre d'Albert Camus à son instituteur.

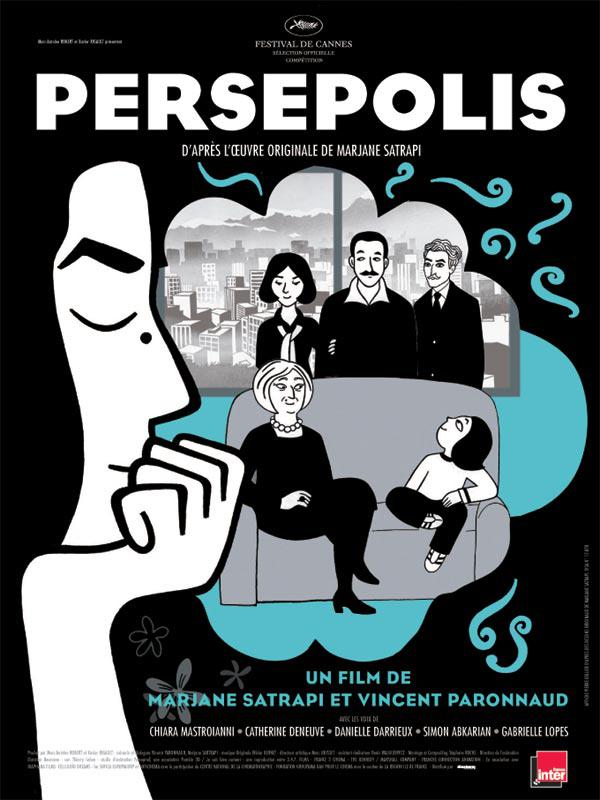

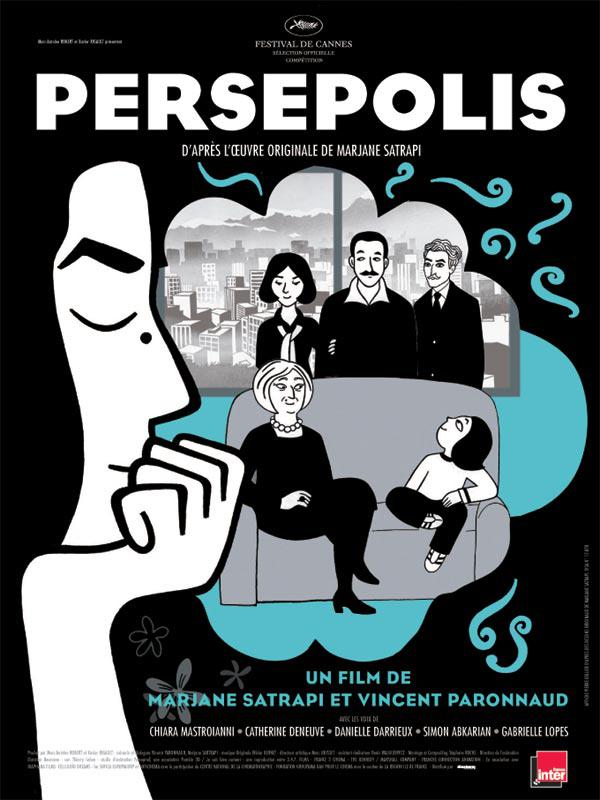

- Document 10 : Persepolis, Marjane Strapi, tome 1, 2, 3, 4, 2000 à 2003, film d'animation, 2007.

- Document 11 :Une femme, Annie Ernaux, (1987)

- Document 12 : Les Identités meurtrières, Amin Maalouf, 1998.

- Document 13 : entretien de Boris Cyrulnik et Catherine Barry

Document 1 : Jean Anouilh, Le voyageur sans bagage, extraits des Tableaux III , 1937. (sujet BAC 2013)

TROISIÈME TABLEAU

[...]

Mme RENAUD, lui montrant une grosse malle.

Tiens, regarde ce que j'ai fait descendre du grenier...

GASTON

Qu'est-ce que c'est ? ma vieille malle ? Mais vous allez finir par me faire croire que j'ai vécu sous la Restauration...

Mme RENAUD

Mais non, sot. C'est la malle de l'oncle Gustave et ce sont tes jouets.

GASTON ouvre la malle

Mes jouets !... J'ai eu des jouets, moi aussi ? C'est pourtant vrai, je ne savais plus que j'avais eu des jouets...

Mme RENAUD

Tiens, ta fronde.

GASTON

Une fronde... Et cela n'a pas l'air d'une fronde pour rire...

Mme RENAUD

En tuais-tu des oiseaux, avec cela, mon Dieu ! Tu étais un vrai monstre... Et tu sais, tu ne te contentais pas des oiseaux du jardin... J'avais une volière avec des oiseaux de prix ; une fois, tu es entré dedans et tu les as tous abattus !

GASTON

Les oiseaux ? Des petits oiseaux ?

Mme RENAUD

Oui, oui.

GASTON

Quel âge avais-je ?

Mme RENAUD

Sept ans, neuf ans peut-être...

GASTON secoue la tête.

Ce n'est pas moi.

Mme RENAUD

Mais si, mais si...

GASTON

Non. A sept ans, j'allais dans le jardin avec des mies de pain, au contraire, et j'appelais les moineaux pour qu'ils viennent picorer dans ma main.

GEORGES

Les malheureux, mais tu leur aurais tordu le cou !

Mme RENAUD

Et le chien auquel il a cassé la patte avec une pierre ?

GEORGES

Et la souris qu'il promenait au bout d'une ficelle ?

Mme RENAUD

Et les écureuils, plus tard, les belettes, les putois. En as-tu tué, mon Dieu, de ces petites bêtes ! tu faisais empailler les plus belles ; il y en a toute une collection là-haut, il faudra que je te les fasse descendre.

Elle fouille dans la malle.

Voilà tes couteaux, tes premières carabines...

GASTON, fouillant aussi.

Il n'y a pas de polichinelles, d'arche de Noé ?

Mme RENAUD

Tout petit, tu n'as plus voulu que des jouets scientifiques. Voilà tes gyroscopes, tes éprouvettes, tes électroaimants, tes cornues, ta grue mécanique.

GEORGES

Nous voulions faire de toi un brillant ingénieur.

GASTON pouffe.

De moi ?

Mme RENAUD

Mais, ce qui te plaisait le plus, c'était tes livres de géographie ! Tu étais d'ailleurs toujours le premier en géographie...

GEORGES

A dix ans, tu récitais tes départements à l'envers !

GASTON

A l'envers... Il est vrai que j'ai perdu la mémoire... J'ai pourtant essayé à l'asile. Eh bien, même à l'endroit... Laissons cette malle à surprise. Je crois qu'elle ne nous apprendra rien. Je ne me vois pas du tout comme cela, enfant.

Il a fermé la malle, il erre dans la pièce, touche les objets, s'assoit dans les fauteuils. Il demande soudain.

Il avait un ami, ce petit garçon ? Un autre garçon qui ne le quittait pas et avec lequel il échangeait ses problèmes et ses timbres-poste ?

Mme RENAUD, volubile.

Mais naturellement, naturellement. Tu avais beaucoup de camarades. Tu penses, avec le collège et le patronage !...

GASTON

Oui, mais... pas les camarades. Un ami... Vous voyez, avant de vous demander quelles femmes ont été les miennes...

Mme RENAUD, choquée.

Oh ! Tu étais si jeune, Jacques, quand tu es parti !

GASTON sourit.

Je vous le demanderai quand même... Mais, avant de vous demander cela, il me paraît beaucoup plus urgent de vous demander quel ami a été le mien.

Jean Anouilh, Le voyageur sans bagage, extraits des Tableaux III , 1937.

Document 2 : Hubert Mingarelli, Une rivière verte et silencieuse, 2001. (sujet Bac 2013)

Un père et son fils vivent dans une maison modeste. Un soir, n'ayant plus l'électricité, ils parlent, couchés dans le noir. L'enfant interroge son père sur leur passé.

- Et je voulais te demander.

- Je t'écoute.

- La rivière avant qu'on ne vienne habiter ici ?

- Eh bien quoi ?

- Elle était verte, n'est ce pas ?

- Oui.

- Elle était silencieuse aussi ?

- Très silencieuse.

- Bon, c'est exactement comme ça que je m'en souviens.

- T'as de la mémoire, gamin. Je suis content que tu te rappelles tout cela.

Je fermais les yeux et je dis :

- Il y a autre chose encore.

- Je t'écoute toujours.

- J'aimerais me souvenir qu'on y a pêché tous les deux. Je sais bien qu'on ne l'a jamais fait, mais c'est quelque chose dont j'aimerais me souvenir.

Il ne répondit pas. Il ne dit rien pendant un long moment, et puis :

- Essaie de t'imaginer qu'on y a pêché ensemble.

Non, répondis-je, il y a beaucoup de choses que j'arrive à m'imaginer mais ça je n'y arriverai pas.

Je l'entendis se redresser sur son lit.

Et si maintenant je te disais qu'on y a pêché tous les deux, mais que cela remonte à si loin que tu ne peux pas t'en souvenir.

Je ne compris pas ce qu'il voulait dire exactement.

- C'est vrai ? Demandais-je plein d'espoir.

De nouveau il mit du temps pour me répondre.

Pendant quelques secondes, on a été tous les deux accroupis devant la rivière silencieuse, lançant des lignes plombées à de gros poissons qui nageaient en ondulant vers nos appâts.

- Non, dit-il avec déception, c'est pas vrai.

- Je le savais, dis-je mentant à moitié.

- J'ai seulement pêché quand j'étais gosse, dit-il.

- Ca je le savais, dis-je. Des truites bleues.

- Oui des truites bleues, Primo. Tu t'en souviens ?

- Oui. Et je me souviens que tu attrapais la plupart à la main.

- T'as de la mémoire, dit-il.

- Oui j'ai de la mémoire.

- Bonne nuit, gamin.

- Bonne nuit.

Quelques secondes après, il me demanda :

- Il y a autre chose dont tu aimerais te souvenir ?

Je réfléchis dans le noir. Mon père m'y encouragea.

- Prends ton temps, me dit-il au milieu de mon silence.

Je sentais qu'il était très attentif à ce que j'allais dire.

- Non, je ne crois pas que j'aimerai me souvenir d'autre chose, répondis-je finalement.

- Bon c'est très bien comme ça. Bonne nuit maintenant.

- Bonne nuit.

Les gens prétendaient que mon père était un raté. Ils omettaient de dire qu'il avait attrapé des truites bleues à la main.

Je fermai les yeux.

Une rivière verte et des truites bleues.

Hubert Mingarelli, Une rivière verte et silencieuse, 2001.

Document 3 : Azouz BEGAG, Le Gone du Chaâba, 1986

J'ai honte de mon ignorance. Depuis quelques mois, j'ai décidé de changer de peau. Je n'aime pas être avec les pauvres, les faibles de la classe. Je veux être dans les premières places du classement, comme les Français.

Le maître est content du débat sur la propreté qu'il a engagé ce matin. Il encourage à coups d'images et de bons points ceux qui ont bien participé.

A la fin de la matinée, au son de cloche, à demi assommé, je sors de la classe, pensif. Je veux prouver que je suis capable d'être comme eux. Mieux qu'eux. Même si j'habite au Chaâba.

(...)

Deux heures. A nouveau dans la classe. L'après-midi passe doucement. Mes idées sont claires à présent, depuis la leçon de ce matin. A partir d'aujourd'hui, terminé l'Arabe de la classe. Il faut que je traite d'égal à égal avec les Français.

Dès que nous avons pénétré dans la salle, je me suis installé au premier rang, juste sous le nez du maître. Celui qui était là avant n'a pas demandé son reste. Il est allé droit au fond occuper ma place désormais vacante.

Le maître m'a jeté un regard surpris. Je le comprends. Je vais lui montrer que je peux être parmi les plus obéissants, parmi ceux qui tiennent leur carnet du jour proprement, parmi ceux dont les mains et les ongles ne laissent pas filtrer la moindre trace de crasse, parmi les plus actifs en cours.

" Nous sommes tous descendants de Vercingétorix !

- Oui, maître!

- Notre pays, la France, a une superficie de...

- Oui, maître!"

Le maître a toujours raison. S'il dit que nous tous descendants des Gaulois, c'est qu'il a raison, et tant pis si chez moi nous n'avons pas les mêmes moustaches.

(Le jour où Monsieur Grand, l'instituteur, donne le classement, Azouz est second alors que ses camarades du Chaâba sont tous derniers. Le lendemain, Moussaoui et Nasser demandent des explications.)

"Alors ? dit Moussaoui en me fixant d'un œil malicieux et plein de reproches.

- Alors quoi ?" fais-je sans me douter le moins du monde de ce qu'il peut bien me vouloir.

Ses yeux se font lance-roquettes et, méprisant, il lâche :

"T'es pas un Arabe, toi !"

Aussitôt, sans même comprendre la signification de ces mots, je réagis :

"Si, je suis un Arabe !

- Non, t'es pas un Arabe, j'te dis.

- Si, je suis un Arabe !

- J'te dis que t'es pas comme nous !"

Alors là, plus aucun mot ne parvient à sortir de ma bouche. Le dernier reste coincé entre mes dents. C'est vrai que je ne suis pas comme eux.

Une terrible impression de vide s'empare de moi. Mon cœur cogne lourdement dans mon ventre. Je reste là, planté devant eux, et, sur mon visage, mille expressions se heurtent, car j'ai envie de pleurer, puis de sourire, résister, craquer, supplier, insulter.

Nasser intervient :

"Et en plus tu veux même pas qu'on copie sur toi !"

Un autre renchérit :

"Et en plus, t'es un fayot. Tu n'en as pas marre d'apporter au maître des feuilles mortes et des conneries comme ça ?"

Il ajoute :

"Et à la récré, pourquoi tu restes toujours avec les Français ?"

Chaque phrase résonne dans ma tête comme une porte que l'on défonce à coups de pied. J'ai honte. J'ai peur. Je ne peux pas crâner car je crois qu'ils ont raison.

Moussaoui me regarde droit dans les yeux :

"Je ne veux pas me battre avec toi, dit-il, parce que t'es un Algérien. Mais faut savoir si t'es avec eux ou avec nous ! Faut le dire franchement. (...) Tu vois bien que t'as rien à dire ! C'est qu'on a raison. C'est bien ça, t'es un Français. Ou plutôt t'as une tête d'Arabe comme nous, mais tu voudrais bien être un Français.

- Non, c'est pas vrai.

- Bon, allez, laissez-le tomber, fait Moussaoui. On ne parle pas aux Gaouris, nous."

Et ils s'éloignèrent, me méprisant de la tête aux pieds, comme s'ils avaient démasqué un espion.

Azouz BEGAG, Le Gone du Chaâba, 1986

TROISIÈME TABLEAU

[...]

Mme RENAUD, lui montrant une grosse malle.

Tiens, regarde ce que j'ai fait descendre du grenier...

GASTON

Qu'est-ce que c'est ? ma vieille malle ? Mais vous allez finir par me faire croire que j'ai vécu sous la Restauration...

Mme RENAUD

Mais non, sot. C'est la malle de l'oncle Gustave et ce sont tes jouets.

GASTON ouvre la malle

Mes jouets !... J'ai eu des jouets, moi aussi ? C'est pourtant vrai, je ne savais plus que j'avais eu des jouets...

Mme RENAUD

Tiens, ta fronde.

GASTON

Une fronde... Et cela n'a pas l'air d'une fronde pour rire...

Mme RENAUD

En tuais-tu des oiseaux, avec cela, mon Dieu ! Tu étais un vrai monstre... Et tu sais, tu ne te contentais pas des oiseaux du jardin... J'avais une volière avec des oiseaux de prix ; une fois, tu es entré dedans et tu les as tous abattus !

GASTON

Les oiseaux ? Des petits oiseaux ?

Mme RENAUD

Oui, oui.

GASTON

Quel âge avais-je ?

Mme RENAUD

Sept ans, neuf ans peut-être...

GASTON secoue la tête.

Ce n'est pas moi.

Mme RENAUD

Mais si, mais si...

GASTON

Non. A sept ans, j'allais dans le jardin avec des mies de pain, au contraire, et j'appelais les moineaux pour qu'ils viennent picorer dans ma main.

GEORGES

Les malheureux, mais tu leur aurais tordu le cou !

Mme RENAUD

Et le chien auquel il a cassé la patte avec une pierre ?

GEORGES

Et la souris qu'il promenait au bout d'une ficelle ?

Mme RENAUD

Et les écureuils, plus tard, les belettes, les putois. En as-tu tué, mon Dieu, de ces petites bêtes ! tu faisais empailler les plus belles ; il y en a toute une collection là-haut, il faudra que je te les fasse descendre.

Elle fouille dans la malle.

Voilà tes couteaux, tes premières carabines...

GASTON, fouillant aussi.

Il n'y a pas de polichinelles, d'arche de Noé ?

Mme RENAUD

Tout petit, tu n'as plus voulu que des jouets scientifiques. Voilà tes gyroscopes, tes éprouvettes, tes électroaimants, tes cornues, ta grue mécanique.

GEORGES

Nous voulions faire de toi un brillant ingénieur.

GASTON pouffe.

De moi ?

Mme RENAUD

Mais, ce qui te plaisait le plus, c'était tes livres de géographie ! Tu étais d'ailleurs toujours le premier en géographie...

GEORGES

A dix ans, tu récitais tes départements à l'envers !

GASTON

A l'envers... Il est vrai que j'ai perdu la mémoire... J'ai pourtant essayé à l'asile. Eh bien, même à l'endroit... Laissons cette malle à surprise. Je crois qu'elle ne nous apprendra rien. Je ne me vois pas du tout comme cela, enfant.

Il a fermé la malle, il erre dans la pièce, touche les objets, s'assoit dans les fauteuils. Il demande soudain.

Il avait un ami, ce petit garçon ? Un autre garçon qui ne le quittait pas et avec lequel il échangeait ses problèmes et ses timbres-poste ?

Mme RENAUD, volubile.

Mais naturellement, naturellement. Tu avais beaucoup de camarades. Tu penses, avec le collège et le patronage !...

GASTON

Oui, mais... pas les camarades. Un ami... Vous voyez, avant de vous demander quelles femmes ont été les miennes...

Mme RENAUD, choquée.

Oh ! Tu étais si jeune, Jacques, quand tu es parti !

GASTON sourit.

Je vous le demanderai quand même... Mais, avant de vous demander cela, il me paraît beaucoup plus urgent de vous demander quel ami a été le mien.

Jean Anouilh, Le voyageur sans bagage, extraits des Tableaux III , 1937.

Document 2 : Hubert Mingarelli, Une rivière verte et silencieuse, 2001. (sujet Bac 2013)

Un père et son fils vivent dans une maison modeste. Un soir, n'ayant plus l'électricité, ils parlent, couchés dans le noir. L'enfant interroge son père sur leur passé.

- Et je voulais te demander.

- Je t'écoute.

- La rivière avant qu'on ne vienne habiter ici ?

- Eh bien quoi ?

- Elle était verte, n'est ce pas ?

- Oui.

- Elle était silencieuse aussi ?

- Très silencieuse.

- Bon, c'est exactement comme ça que je m'en souviens.

- T'as de la mémoire, gamin. Je suis content que tu te rappelles tout cela.

Je fermais les yeux et je dis :

- Il y a autre chose encore.

- Je t'écoute toujours.

- J'aimerais me souvenir qu'on y a pêché tous les deux. Je sais bien qu'on ne l'a jamais fait, mais c'est quelque chose dont j'aimerais me souvenir.

Il ne répondit pas. Il ne dit rien pendant un long moment, et puis :

- Essaie de t'imaginer qu'on y a pêché ensemble.

Non, répondis-je, il y a beaucoup de choses que j'arrive à m'imaginer mais ça je n'y arriverai pas.

Je l'entendis se redresser sur son lit.

Et si maintenant je te disais qu'on y a pêché tous les deux, mais que cela remonte à si loin que tu ne peux pas t'en souvenir.

Je ne compris pas ce qu'il voulait dire exactement.

- C'est vrai ? Demandais-je plein d'espoir.

De nouveau il mit du temps pour me répondre.

Pendant quelques secondes, on a été tous les deux accroupis devant la rivière silencieuse, lançant des lignes plombées à de gros poissons qui nageaient en ondulant vers nos appâts.

- Non, dit-il avec déception, c'est pas vrai.

- Je le savais, dis-je mentant à moitié.

- J'ai seulement pêché quand j'étais gosse, dit-il.

- Ca je le savais, dis-je. Des truites bleues.

- Oui des truites bleues, Primo. Tu t'en souviens ?

- Oui. Et je me souviens que tu attrapais la plupart à la main.

- T'as de la mémoire, dit-il.

- Oui j'ai de la mémoire.

- Bonne nuit, gamin.

- Bonne nuit.

Quelques secondes après, il me demanda :

- Il y a autre chose dont tu aimerais te souvenir ?

Je réfléchis dans le noir. Mon père m'y encouragea.

- Prends ton temps, me dit-il au milieu de mon silence.

Je sentais qu'il était très attentif à ce que j'allais dire.

- Non, je ne crois pas que j'aimerai me souvenir d'autre chose, répondis-je finalement.

- Bon c'est très bien comme ça. Bonne nuit maintenant.

- Bonne nuit.

Les gens prétendaient que mon père était un raté. Ils omettaient de dire qu'il avait attrapé des truites bleues à la main.

Je fermai les yeux.

Une rivière verte et des truites bleues.

Hubert Mingarelli, Une rivière verte et silencieuse, 2001.

Document 3 : Azouz BEGAG, Le Gone du Chaâba, 1986

J'ai honte de mon ignorance. Depuis quelques mois, j'ai décidé de changer de peau. Je n'aime pas être avec les pauvres, les faibles de la classe. Je veux être dans les premières places du classement, comme les Français.

Le maître est content du débat sur la propreté qu'il a engagé ce matin. Il encourage à coups d'images et de bons points ceux qui ont bien participé.

A la fin de la matinée, au son de cloche, à demi assommé, je sors de la classe, pensif. Je veux prouver que je suis capable d'être comme eux. Mieux qu'eux. Même si j'habite au Chaâba.

(...)

Deux heures. A nouveau dans la classe. L'après-midi passe doucement. Mes idées sont claires à présent, depuis la leçon de ce matin. A partir d'aujourd'hui, terminé l'Arabe de la classe. Il faut que je traite d'égal à égal avec les Français.

Dès que nous avons pénétré dans la salle, je me suis installé au premier rang, juste sous le nez du maître. Celui qui était là avant n'a pas demandé son reste. Il est allé droit au fond occuper ma place désormais vacante.

Le maître m'a jeté un regard surpris. Je le comprends. Je vais lui montrer que je peux être parmi les plus obéissants, parmi ceux qui tiennent leur carnet du jour proprement, parmi ceux dont les mains et les ongles ne laissent pas filtrer la moindre trace de crasse, parmi les plus actifs en cours.

" Nous sommes tous descendants de Vercingétorix !

- Oui, maître!

- Notre pays, la France, a une superficie de...

- Oui, maître!"

Le maître a toujours raison. S'il dit que nous tous descendants des Gaulois, c'est qu'il a raison, et tant pis si chez moi nous n'avons pas les mêmes moustaches.

(Le jour où Monsieur Grand, l'instituteur, donne le classement, Azouz est second alors que ses camarades du Chaâba sont tous derniers. Le lendemain, Moussaoui et Nasser demandent des explications.)

"Alors ? dit Moussaoui en me fixant d'un œil malicieux et plein de reproches.

- Alors quoi ?" fais-je sans me douter le moins du monde de ce qu'il peut bien me vouloir.

Ses yeux se font lance-roquettes et, méprisant, il lâche :

"T'es pas un Arabe, toi !"

Aussitôt, sans même comprendre la signification de ces mots, je réagis :

"Si, je suis un Arabe !

- Non, t'es pas un Arabe, j'te dis.

- Si, je suis un Arabe !

- J'te dis que t'es pas comme nous !"

Alors là, plus aucun mot ne parvient à sortir de ma bouche. Le dernier reste coincé entre mes dents. C'est vrai que je ne suis pas comme eux.

Une terrible impression de vide s'empare de moi. Mon cœur cogne lourdement dans mon ventre. Je reste là, planté devant eux, et, sur mon visage, mille expressions se heurtent, car j'ai envie de pleurer, puis de sourire, résister, craquer, supplier, insulter.

Nasser intervient :

"Et en plus tu veux même pas qu'on copie sur toi !"

Un autre renchérit :

"Et en plus, t'es un fayot. Tu n'en as pas marre d'apporter au maître des feuilles mortes et des conneries comme ça ?"

Il ajoute :

"Et à la récré, pourquoi tu restes toujours avec les Français ?"

Chaque phrase résonne dans ma tête comme une porte que l'on défonce à coups de pied. J'ai honte. J'ai peur. Je ne peux pas crâner car je crois qu'ils ont raison.

Moussaoui me regarde droit dans les yeux :

"Je ne veux pas me battre avec toi, dit-il, parce que t'es un Algérien. Mais faut savoir si t'es avec eux ou avec nous ! Faut le dire franchement. (...) Tu vois bien que t'as rien à dire ! C'est qu'on a raison. C'est bien ça, t'es un Français. Ou plutôt t'as une tête d'Arabe comme nous, mais tu voudrais bien être un Français.

- Non, c'est pas vrai.

- Bon, allez, laissez-le tomber, fait Moussaoui. On ne parle pas aux Gaouris, nous."

Et ils s'éloignèrent, me méprisant de la tête aux pieds, comme s'ils avaient démasqué un espion.

Azouz BEGAG, Le Gone du Chaâba, 1986

Document 4: l'intégration, Azouz Begag, 2003 - manuel Hachette p.104 + biographie.

Document 5 : Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diome, édition Anne Carrière, 2003.

Extraits

De passage sur l'île de Niodior

Mes premières vacances, en solo, n'étaient pas passées inaperçues. J'étais venue sans l'homme blanc qu'ils avaient d'abord rejeté, avant de l'accepter par manque d'emprise sur moi. Beaucoup s'intéressaient donc à mon couple, en espérant la réalisation de leurs prédictions malveillantes. A mon arrivée, même ceux que je ne connaissais pas avant mon départ vinrent me rendre visite et donner leur avis sur ma nouvelle vie. En dépit d'une satisfaction à peine dissimulée, on me reprocha mon divorce. L'âne n'abandonnent jamais le bon foin , disaient les hommes, à mon passage : si un homme quitte sa femme, c'est qu'elle n'a pas su être une bonne épouse. Des commères sournoises venaient me voir et priaient pour ma fertilité. L'agriculteur, disaient-elles, attend des récoltes de ses semailles. Devant mon silence, elles prétextaient leurs multiples tâches ménagères pour laisser la place à un autre groupe. Installées avant d'en avoir reçu l'autorisation, les nouvelles venues se consultaient du regard, puis une voix qui se voulait maternante m'encombrait les oreilles L'honneur d'une femme vient de son lait. Les outres sur leurs genoux attestaient leur respect pour cette thèse millénaire. Quelle bouche aurait osé nommer la pilule devant elles, au risque de se tordre à vie? Leur dire qu'en Europe on peut programmer et limiter les naissances aurait été perçu comme une provocation. Consciente de l'inutilité de toute tentative d'explication, je supportais, muette, leur présence avec la patience polie que la tradition exigeait de moi. Au bout de quelques visites, l'ingénuité avec laquelle elles s'immisçaient dans ma vie ne me choquait plus. J'enviais leur sérénité, ce confort psychologique qu'elles tiraient sans doute de la fermeté de leurs convictions. Elles semblaient avoir résolu toutes les équations que je trouvais mystérieuses. Menhirs sur le socle de la tradition, le tourbillon du brassage culturel qui me faisait vaciller les laissait indemnes. Elles suivaient leur ligne, je cherchais la mienne vers une autre direction; nous n'avions rien à nous dire. Le visage solennel, elles repartaient chargées de leurs questions sans réponses, supputant la stérilité, cause majeure de divorces au village.

En dépit des sous-entendus, on se fit humble pour me soutirer qui un billet, qui un T-shirt, au nom d'une coutume qui empêche bon nombre d'émigrés aux faibles moyens d'aller passer leurs vacances au pays selon laquelle la personne qui revient doit offrir des cadeaux; cadeaux dont la valeur est estimée à l'aune de la distance de provenance et du lien avec le bénéficiaire. Je donnai raison, malgré moi, aux attentes démesurées qu'ils nourrissent à l'égard des venus de France . Mes proches souffraient de la convoitise dès mon arrivée, on les avait imaginés dépositaires d'une fortune. Lorsque je n'avais plus rien à donner, ils se laissaient dépouiller du peu qu'ils avaient reçu, histoire de sauver la face. On échafaudait des plans insensés les concernant. Certains racontaient que j'allais emmener mon frère avec moi, d'autres affirmaient que j'allais le faire venir en France un peu plus tard. J'étais repartie sans donner mon avis.

Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diome, édition Anne Carrière, 2003.

Document 6 : Pourquoi j'ai mangé mon père ? Roy Lewis, 1960

La question de l'héritage est au centre de ce passage : Edouard est philanthrope et veut faire bénéficier du feu un maximum de ses congénères, alors que son fils est entré dans une logique de profit qui le pousse à marchander tout avantage.

- Est-ce que j'ai bien compris, papa ? Est-ce que tu te proposes vraiment de divulguer ta formule d'allume-feu à n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques en Afrique ? Père leva les sourcils.

- Bien entendu. Où veux-tu en venir ? Je fis une pause avant de répondre. Puis, les lèvres serrées, je dis avec le plus grand calme :

- Simplement à ceci : que je m'oppose absolument à toute divulgation de secrets intéressant notre sécurité, au profit d'une horde étrangère. Mes paroles furent suivies d'un profond silence. Père regarda l'un après l'autre les visages surpris et attentifs, et dit lentement :

- Ah oui ? Et pour quelle raison ?

- Pour différentes raisons, dis-je. Je les soumets aux réflexions de tous. Primo, parce que ce secret est le nôtre, que c'est à nous de décider si nous voulons nous en défaire. J'étais trop jeune alors, sinon je ne t'aurais jamais laissé dilapider un monopole de fait en allant dire aux gens comment se procurer du feu sauvage sur les volcans ; maintenant, si l'on en juge par les volutes de fumée qui se lèvent un peu partout dans le pays, presque tout le monde en a, y compris mes charmants beaux-parents. Et nous, qu'y avons-nous gagné ? Pas même le cuissot d'un cheval.

- Pouvais-je le refuser à tous ces pauvres gens ? dit père.

- Tu pouvais, dis-je, le leur vendre, en autoriser l'usage sous licence ; mais tu l'as tout simplement bradé, gaspillé pour rien, pas même des clopinettes. Cela ne se reproduira pas, voilà ce que je dis.

- Tu voudrais, si je comprends bien, dit père, que je leur fasse payer des leçons particulières ? Six zèbres et trois bisons pour le maniement de la latérite, autant pour le combustible, autant pour le soufflage du feu dormant en feu flambant ? Voilà ce que tu as en tête ?

- Et pourquoi pas ? Cela n'aurait rien d'immoral. Mais ce serait encore beaucoup trop bon marché, à ce prix-là. Mon intention pour le moment, c'est que la horde garde pour elle le feu artificiel. Quelques vingtaines de zèbres ne nous revaudraient pas cet avantage. Les autres hordes devront admettre que nous sommes, tu l'as dit, la puissance dominante.

Pourquoi j'ai mangé mon père? Roy Lewis, 1960

Document 7 : L'écriture ou la vie, Jorge Semprun,, 1994.

Un doute me vint sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible. Elle a été invivable, ce qui est tout autre chose... Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais sa substance, sa densité.

Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création. Ou de re-création. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. Mais ceci n'a rien d'exceptionnel : il en arrive ainsi de toutes les grandes expériences historiques .

L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'un alibi. Ou signe de paresse. On peut toujours tout dire, le langage contient tout. On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser et de s'y mettre. D'avoir le courage d'un récit illimité, probablement interminable, quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort...

l'écriture ou la vie, Jorge Semprun,, 1994.

Document 8 : L'écriture ou la vie, Jorge Semprun, 1994. Manuel Hachette p.113 + biographie

Document 9 : Lettre d'Albert Camus à son instituteur

Le 17 octobre 1957, l'Académie royale de Stockholm décerne le Prix Nobel de littérature à Albert Camus (1913-1960), "pour l'ensemble d'une œuvre mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes". La lettre que Camus adresse alors à M. Germain est certainement l'un des plus bels éloges du métier d'instituteur.

19 novembre 1957

Cher Monsieur Germain,

J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité.

Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous.

Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur.

Mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève.

Je vous embrasse de toutes mes forces.

Albert Camus

Biographie Albert camus p. 40, manuel Hachette.

Document 5 : Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diome, édition Anne Carrière, 2003.

Extraits

De passage sur l'île de Niodior

Mes premières vacances, en solo, n'étaient pas passées inaperçues. J'étais venue sans l'homme blanc qu'ils avaient d'abord rejeté, avant de l'accepter par manque d'emprise sur moi. Beaucoup s'intéressaient donc à mon couple, en espérant la réalisation de leurs prédictions malveillantes. A mon arrivée, même ceux que je ne connaissais pas avant mon départ vinrent me rendre visite et donner leur avis sur ma nouvelle vie. En dépit d'une satisfaction à peine dissimulée, on me reprocha mon divorce. L'âne n'abandonnent jamais le bon foin , disaient les hommes, à mon passage : si un homme quitte sa femme, c'est qu'elle n'a pas su être une bonne épouse. Des commères sournoises venaient me voir et priaient pour ma fertilité. L'agriculteur, disaient-elles, attend des récoltes de ses semailles. Devant mon silence, elles prétextaient leurs multiples tâches ménagères pour laisser la place à un autre groupe. Installées avant d'en avoir reçu l'autorisation, les nouvelles venues se consultaient du regard, puis une voix qui se voulait maternante m'encombrait les oreilles L'honneur d'une femme vient de son lait. Les outres sur leurs genoux attestaient leur respect pour cette thèse millénaire. Quelle bouche aurait osé nommer la pilule devant elles, au risque de se tordre à vie? Leur dire qu'en Europe on peut programmer et limiter les naissances aurait été perçu comme une provocation. Consciente de l'inutilité de toute tentative d'explication, je supportais, muette, leur présence avec la patience polie que la tradition exigeait de moi. Au bout de quelques visites, l'ingénuité avec laquelle elles s'immisçaient dans ma vie ne me choquait plus. J'enviais leur sérénité, ce confort psychologique qu'elles tiraient sans doute de la fermeté de leurs convictions. Elles semblaient avoir résolu toutes les équations que je trouvais mystérieuses. Menhirs sur le socle de la tradition, le tourbillon du brassage culturel qui me faisait vaciller les laissait indemnes. Elles suivaient leur ligne, je cherchais la mienne vers une autre direction; nous n'avions rien à nous dire. Le visage solennel, elles repartaient chargées de leurs questions sans réponses, supputant la stérilité, cause majeure de divorces au village.

En dépit des sous-entendus, on se fit humble pour me soutirer qui un billet, qui un T-shirt, au nom d'une coutume qui empêche bon nombre d'émigrés aux faibles moyens d'aller passer leurs vacances au pays selon laquelle la personne qui revient doit offrir des cadeaux; cadeaux dont la valeur est estimée à l'aune de la distance de provenance et du lien avec le bénéficiaire. Je donnai raison, malgré moi, aux attentes démesurées qu'ils nourrissent à l'égard des venus de France . Mes proches souffraient de la convoitise dès mon arrivée, on les avait imaginés dépositaires d'une fortune. Lorsque je n'avais plus rien à donner, ils se laissaient dépouiller du peu qu'ils avaient reçu, histoire de sauver la face. On échafaudait des plans insensés les concernant. Certains racontaient que j'allais emmener mon frère avec moi, d'autres affirmaient que j'allais le faire venir en France un peu plus tard. J'étais repartie sans donner mon avis.

Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diome, édition Anne Carrière, 2003.

Document 6 : Pourquoi j'ai mangé mon père ? Roy Lewis, 1960

La question de l'héritage est au centre de ce passage : Edouard est philanthrope et veut faire bénéficier du feu un maximum de ses congénères, alors que son fils est entré dans une logique de profit qui le pousse à marchander tout avantage.

- Est-ce que j'ai bien compris, papa ? Est-ce que tu te proposes vraiment de divulguer ta formule d'allume-feu à n'importe quel Pierre, Paul ou Jacques en Afrique ? Père leva les sourcils.

- Bien entendu. Où veux-tu en venir ? Je fis une pause avant de répondre. Puis, les lèvres serrées, je dis avec le plus grand calme :

- Simplement à ceci : que je m'oppose absolument à toute divulgation de secrets intéressant notre sécurité, au profit d'une horde étrangère. Mes paroles furent suivies d'un profond silence. Père regarda l'un après l'autre les visages surpris et attentifs, et dit lentement :

- Ah oui ? Et pour quelle raison ?

- Pour différentes raisons, dis-je. Je les soumets aux réflexions de tous. Primo, parce que ce secret est le nôtre, que c'est à nous de décider si nous voulons nous en défaire. J'étais trop jeune alors, sinon je ne t'aurais jamais laissé dilapider un monopole de fait en allant dire aux gens comment se procurer du feu sauvage sur les volcans ; maintenant, si l'on en juge par les volutes de fumée qui se lèvent un peu partout dans le pays, presque tout le monde en a, y compris mes charmants beaux-parents. Et nous, qu'y avons-nous gagné ? Pas même le cuissot d'un cheval.

- Pouvais-je le refuser à tous ces pauvres gens ? dit père.

- Tu pouvais, dis-je, le leur vendre, en autoriser l'usage sous licence ; mais tu l'as tout simplement bradé, gaspillé pour rien, pas même des clopinettes. Cela ne se reproduira pas, voilà ce que je dis.

- Tu voudrais, si je comprends bien, dit père, que je leur fasse payer des leçons particulières ? Six zèbres et trois bisons pour le maniement de la latérite, autant pour le combustible, autant pour le soufflage du feu dormant en feu flambant ? Voilà ce que tu as en tête ?

- Et pourquoi pas ? Cela n'aurait rien d'immoral. Mais ce serait encore beaucoup trop bon marché, à ce prix-là. Mon intention pour le moment, c'est que la horde garde pour elle le feu artificiel. Quelques vingtaines de zèbres ne nous revaudraient pas cet avantage. Les autres hordes devront admettre que nous sommes, tu l'as dit, la puissance dominante.

Pourquoi j'ai mangé mon père? Roy Lewis, 1960

Document 7 : L'écriture ou la vie, Jorge Semprun,, 1994.

Un doute me vint sur la possibilité de raconter. Non pas que l'expérience vécue soit indicible. Elle a été invivable, ce qui est tout autre chose... Autre chose qui ne concerne pas la forme d'un récit possible, mais sa substance, sa densité.

Ne parviendront à cette substance, à cette densité transparente que ceux qui sauront faire de leur témoignage un objet artistique, un espace de création. Ou de re-création. Seul l'artifice d'un récit maîtrisé parviendra à transmettre partiellement la vérité du témoignage. Mais ceci n'a rien d'exceptionnel : il en arrive ainsi de toutes les grandes expériences historiques .

L'ineffable dont on nous rebattra les oreilles n'est qu'un alibi. Ou signe de paresse. On peut toujours tout dire, le langage contient tout. On peut tout dire de cette expérience. Il suffit d'y penser et de s'y mettre. D'avoir le courage d'un récit illimité, probablement interminable, quitte à ne pas s'en sortir, à prolonger la mort...

l'écriture ou la vie, Jorge Semprun,, 1994.

Document 8 : L'écriture ou la vie, Jorge Semprun, 1994. Manuel Hachette p.113 + biographie

Document 9 : Lettre d'Albert Camus à son instituteur

Le 17 octobre 1957, l'Académie royale de Stockholm décerne le Prix Nobel de littérature à Albert Camus (1913-1960), "pour l'ensemble d'une œuvre mettant en lumière les problèmes qui se posent de nos jours à la conscience des hommes". La lettre que Camus adresse alors à M. Germain est certainement l'un des plus bels éloges du métier d'instituteur.

19 novembre 1957

Cher Monsieur Germain,

J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n'ai ni recherché ni sollicité.

Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous.

Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur.

Mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève.

Je vous embrasse de toutes mes forces.

Albert Camus

Biographie Albert camus p. 40, manuel Hachette.

Document 10 : Persepolis, Marjane Strapi, tome 1, 2, 3, 4, 2000 à 2003

film d'animation, 2007.

Affiche du film d'animation

Document 11 :Une femme, Annie Ernaux, (1987)

C'est une entreprise difficile. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement, en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps : « elle était violente », « c'était une femme qui brûlait tout », et d'évoquer en désordre des scènes, où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que, depuis quelques jours, dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi, la femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie et morte dans le service gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu'il s'agit de chercher une vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. (C'est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité.) Mais je

souhaite rester, d'une certaine façon, au-dessous de la littérature. [...]

Ceci n'est pas une biographie, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire, pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées où, selon son désir, je suis passée. Je n'entendrai plus sa voix. C'est elle, et ses paroles, ses mains, ses gestes, sa manière de rire et de marcher, qui unissaient la femme que je suis à l'enfant que j'ai été. J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue.

Annie Ernaux, Une femme (1987)

Document 12 : Les Identités meurtrières, Amin Maalouf, 1998

Depuis que j'ai quitté le Liban en 1976, pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais « plutôt français » ou « plutôt libanais ». Je réponds invariablement : « L'un et l'autre ! » Non par quelque souci d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais. Ce qui fait que je suis moi même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même ?

A ceux qui me posent la question, j'explique donc, patiemment, que je suis né au Liban, que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, que l'arabe est ma langue maternelle et que c'est d'abord en traduction arabe que j'ai découvert Dumas et Dickens et Les Voyages de Gulliver, et que c'est dans mon village de la montagne, le village de mes ancêtres, que j'ai connu mes premières joies d'enfant et entendu certaines histoires dont j'allais m'inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l'oublier ? Comment pourrais-je m'en détacher ? Mais, d'un autre côté, je vis depuis vingt-deux ans sur la terre de France, je bois son eau et son vin, mes mains caressent chaque jour ses vieilles pierres, j'écris mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une terre étrangère. Moitié français, donc, et moitié libanais ? Pas du tout ! L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par pages cloisonnées. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre.

Parfois, lorsque j'ai fini d'expliquer, avec mille détails, pour quelles raisons précises je revendique pleinement l'ensemble de mes appartenances, quelqu'un s'approche de moi pour murmurer, la main sur mon épaule : « Vous avez eu raison de parler ainsi, mais au fin fond de vous-mêmes, qu'est-ce que vous vous sentez ? »

Cette interrogation insistante m'a longtemps fait sourire. Aujourd'hui, je n'en souris plus.

C'est qu'elle est révélatrice d'une vision des hommes fort répandue et, à mes yeux,

dangereuse. Lorsqu'on me demande ce que je suis « au fin fond de moi-même », cela suppose qu'il y a « au fin fond » de chacun, une seule appartenance qui compte, sa « vérité profonde » en quelque sorte, son « essence », déterminée une fois pour toutes à la naissance et qui ne changera plus ; comme si le reste, tout le reste - sa trajectoire d'homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie, en somme -, ne comptait pour rien. Et lorsqu'on incite nos contemporains à « affirmer leur identité » comme on le fait si souvent aujourd'hui, ce qu'on leur dit par là, c'est qu'ils doivent retrouver au fond d'eux mêmes cette prétendue appartenance fondamentale, qui est souvent religieuse ou nationale ou raciale ou ethnique, et la brandir fièrement à la face des autres. Quiconque revendique une identité plus complexe se retrouve marginalisé.

Amin Maalouf (écrivain franco-libanais), Les Identités meurtrières (1998)

Document 13 : entretien de Boris Cyrulnik et Catherine Barry

Le Point.fr - Publié le 11/11/2012 à 10:58 - Modifié le 12/11/2012 à 10:11

Cyrulnik : "Comment j'ai trouvé la force de ne pas céder à la souffrance"

Il y a des rendez-vous qui suscitent plus d'émotions que d'autres. Rencontrer Boris Cyrulnik est de ceux-là. Un privilège. Depuis son premier best-seller, Un merveilleux malheur, où il définit la résilience comme une manière de se reconstruire autrement après un traumatisme, des millions de personnes ont pu, grâce à ses mots, accepter leurs traumatismes comme une force, faisant partie de leur identité, et en finir avec la culpabilité de se savoir différentes. Cette possibilité de se réparer, cette découverte majeure sur le fonctionnement psychologique de l'être humain, n'avait pas été identifiée avant lui en France. Dans son dernier livre, Sauve-toi, la vie t'appelle (Odile Jacob), un thriller psychologique, bouleversant et passionnant, Boris Cyrulnik enquête sur les mécanismes de sa mémoire en faisant l'exégèse de la construction d'une personnalité traumatisée. Et il nous prouve qu'un enfant abîmé, blessé, peut devenir un adulte réconcilié et apaisé. Un formidable hymne à la vie !

Catherine Barry : Dans votre dernier livre, vous examinez au scalpel vos souvenirs...

Boris Cyrulnik : Ce récit, non linéaire, est une enquête sur ma mémoire d'enfant. Je mets de l'ordre dans la représentation de ce qui m'est arrivé. J'explore mes souvenirs. Je les confronte à ceux des personnes croisées et à la réalité historique pour comprendre comment fonctionne la mémoire traumatique.

Dans les faits, je suis né de parents immigrés juifs, en 1937. Quand débute la persécution des Juifs de France, mon père s'engage. Il sera blessé, et mourra à Auschwitz. Ma mère, restée seule avec moi, me sauve la vie en me déposant à l'Assistance, la veille de sa capture. Mes parents déportés, je suis recueilli et protégé une partie de la guerre par des Justes, dont Margot Farges. Malgré cela, le 10 janvier 1944, à l'âge de 6 ans et demi, je suis emmené dans une rafle des Juifs bordelais. Nous sommes conduits dans une synagogue. Je m'en échappe grâce à l'aide d'une infirmière en train d'évacuer une femme mourante dans une ambulance stationnée devant le lieu de culte. Elle me cache sous le matelas de la blessée. J'étais condamné à mort. Elle me sauve...

Dans ce livre, j'ai essayé de retrouver mes émotions d'enfant et de les expliquer de manière scientifique. Certaines me sont revenues, désaffectées, comme si elles n'appartenaient pas à mon histoire. C'est du déni. Ce mécanisme m'a évité de développer un syndrome psychotraumatique et m'a aidé à supporter l'horreur du réel. Mais, en me protégeant de la souffrance, le déni m'a amputé d'une partie de ma personnalité. J'ai mis très longtemps à redevenir entier. Le déni n'est pas un facteur de résilience, mais de protection. La résilience conduit à affronter, à chercher comment s'en sortir, avec quelles forces, etc. (...)

Je me suis aperçu rétrospectivement que je me trompais souvent de 4 à 10 ans dans les dates et sur les lieux. Ma mémoire ne me disait pas la vérité historique, elle disait ma vérité. C'est pourquoi je me suis intéressé aux caprices de ma mémoire. Pour expliquer comment, la paix et la liberté revenues, j'ai trouvé la force de ne pas céder à la souffrance.

http://www.lepoint.fr/societe/cyrulnik-comment-j-ai-trouve-la-force-de-ne-pas-ceder-a-la-souffrance-11-11-2012-1527627_23.php

film d'animation, 2007.

Affiche du film d'animation

Document 11 :Une femme, Annie Ernaux, (1987)

C'est une entreprise difficile. Pour moi, ma mère n'a pas d'histoire. Elle a toujours été là. Mon premier mouvement, en parlant d'elle, c'est de la fixer dans des images sans notion de temps : « elle était violente », « c'était une femme qui brûlait tout », et d'évoquer en désordre des scènes, où elle apparaît. Je ne retrouve ainsi que la femme de mon imaginaire, la même que, depuis quelques jours, dans mes rêves, je vois à nouveau vivante, sans âge précis, dans une atmosphère de tension semblable à celle des films d'angoisse. Je voudrais saisir aussi la femme qui a existé en dehors de moi, la femme réelle, née dans le quartier rural d'une petite ville de Normandie et morte dans le service gériatrie d'un hôpital de la région parisienne. Ce que j'espère écrire se situe sans doute à la jointure du familial et du social, du mythe et de l'histoire. Mon projet est de nature littéraire, puisqu'il s'agit de chercher une vérité sur ma mère qui ne peut être atteinte que par des mots. (C'est-à-dire que ni les photos, ni mes souvenirs, ni les témoignages de la famille ne peuvent me donner cette vérité.) Mais je

souhaite rester, d'une certaine façon, au-dessous de la littérature. [...]

Ceci n'est pas une biographie, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, la sociologie et l'histoire. Il fallait que ma mère, née dans un milieu dominé, dont elle a voulu sortir, devienne histoire, pour que je me sente moins seule et factice dans le monde dominant des mots et des idées où, selon son désir, je suis passée. Je n'entendrai plus sa voix. C'est elle, et ses paroles, ses mains, ses gestes, sa manière de rire et de marcher, qui unissaient la femme que je suis à l'enfant que j'ai été. J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue.

Annie Ernaux, Une femme (1987)

Document 12 : Les Identités meurtrières, Amin Maalouf, 1998

Depuis que j'ai quitté le Liban en 1976, pour m'installer en France, que de fois m'a-t-on demandé, avec les meilleures intentions du monde, si je me sentais « plutôt français » ou « plutôt libanais ». Je réponds invariablement : « L'un et l'autre ! » Non par quelque souci d'équilibre ou d'équité, mais parce qu'en répondant différemment, je mentirais. Ce qui fait que je suis moi même et pas un autre, c'est que je suis ainsi à la lisière de deux pays, de deux ou trois langues, de plusieurs traditions culturelles. C'est précisément cela qui définit mon identité. Serais-je plus authentique si je m'amputais d'une partie de moi-même ?

A ceux qui me posent la question, j'explique donc, patiemment, que je suis né au Liban, que j'y ai vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, que l'arabe est ma langue maternelle et que c'est d'abord en traduction arabe que j'ai découvert Dumas et Dickens et Les Voyages de Gulliver, et que c'est dans mon village de la montagne, le village de mes ancêtres, que j'ai connu mes premières joies d'enfant et entendu certaines histoires dont j'allais m'inspirer plus tard dans mes romans. Comment pourrais-je l'oublier ? Comment pourrais-je m'en détacher ? Mais, d'un autre côté, je vis depuis vingt-deux ans sur la terre de France, je bois son eau et son vin, mes mains caressent chaque jour ses vieilles pierres, j'écris mes livres dans sa langue, jamais plus elle ne sera pour moi une terre étrangère. Moitié français, donc, et moitié libanais ? Pas du tout ! L'identité ne se compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par pages cloisonnées. Je n'ai pas plusieurs identités, j'en ai une seule, faite de tous les éléments qui l'ont façonnée, selon un « dosage » particulier qui n'est jamais le même d'une personne à l'autre.

Parfois, lorsque j'ai fini d'expliquer, avec mille détails, pour quelles raisons précises je revendique pleinement l'ensemble de mes appartenances, quelqu'un s'approche de moi pour murmurer, la main sur mon épaule : « Vous avez eu raison de parler ainsi, mais au fin fond de vous-mêmes, qu'est-ce que vous vous sentez ? »

Cette interrogation insistante m'a longtemps fait sourire. Aujourd'hui, je n'en souris plus.

C'est qu'elle est révélatrice d'une vision des hommes fort répandue et, à mes yeux,

dangereuse. Lorsqu'on me demande ce que je suis « au fin fond de moi-même », cela suppose qu'il y a « au fin fond » de chacun, une seule appartenance qui compte, sa « vérité profonde » en quelque sorte, son « essence », déterminée une fois pour toutes à la naissance et qui ne changera plus ; comme si le reste, tout le reste - sa trajectoire d'homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie, en somme -, ne comptait pour rien. Et lorsqu'on incite nos contemporains à « affirmer leur identité » comme on le fait si souvent aujourd'hui, ce qu'on leur dit par là, c'est qu'ils doivent retrouver au fond d'eux mêmes cette prétendue appartenance fondamentale, qui est souvent religieuse ou nationale ou raciale ou ethnique, et la brandir fièrement à la face des autres. Quiconque revendique une identité plus complexe se retrouve marginalisé.

Amin Maalouf (écrivain franco-libanais), Les Identités meurtrières (1998)

Document 13 : entretien de Boris Cyrulnik et Catherine Barry

Le Point.fr - Publié le 11/11/2012 à 10:58 - Modifié le 12/11/2012 à 10:11

Cyrulnik : "Comment j'ai trouvé la force de ne pas céder à la souffrance"

Il y a des rendez-vous qui suscitent plus d'émotions que d'autres. Rencontrer Boris Cyrulnik est de ceux-là. Un privilège. Depuis son premier best-seller, Un merveilleux malheur, où il définit la résilience comme une manière de se reconstruire autrement après un traumatisme, des millions de personnes ont pu, grâce à ses mots, accepter leurs traumatismes comme une force, faisant partie de leur identité, et en finir avec la culpabilité de se savoir différentes. Cette possibilité de se réparer, cette découverte majeure sur le fonctionnement psychologique de l'être humain, n'avait pas été identifiée avant lui en France. Dans son dernier livre, Sauve-toi, la vie t'appelle (Odile Jacob), un thriller psychologique, bouleversant et passionnant, Boris Cyrulnik enquête sur les mécanismes de sa mémoire en faisant l'exégèse de la construction d'une personnalité traumatisée. Et il nous prouve qu'un enfant abîmé, blessé, peut devenir un adulte réconcilié et apaisé. Un formidable hymne à la vie !

Catherine Barry : Dans votre dernier livre, vous examinez au scalpel vos souvenirs...

Boris Cyrulnik : Ce récit, non linéaire, est une enquête sur ma mémoire d'enfant. Je mets de l'ordre dans la représentation de ce qui m'est arrivé. J'explore mes souvenirs. Je les confronte à ceux des personnes croisées et à la réalité historique pour comprendre comment fonctionne la mémoire traumatique.

Dans les faits, je suis né de parents immigrés juifs, en 1937. Quand débute la persécution des Juifs de France, mon père s'engage. Il sera blessé, et mourra à Auschwitz. Ma mère, restée seule avec moi, me sauve la vie en me déposant à l'Assistance, la veille de sa capture. Mes parents déportés, je suis recueilli et protégé une partie de la guerre par des Justes, dont Margot Farges. Malgré cela, le 10 janvier 1944, à l'âge de 6 ans et demi, je suis emmené dans une rafle des Juifs bordelais. Nous sommes conduits dans une synagogue. Je m'en échappe grâce à l'aide d'une infirmière en train d'évacuer une femme mourante dans une ambulance stationnée devant le lieu de culte. Elle me cache sous le matelas de la blessée. J'étais condamné à mort. Elle me sauve...

Dans ce livre, j'ai essayé de retrouver mes émotions d'enfant et de les expliquer de manière scientifique. Certaines me sont revenues, désaffectées, comme si elles n'appartenaient pas à mon histoire. C'est du déni. Ce mécanisme m'a évité de développer un syndrome psychotraumatique et m'a aidé à supporter l'horreur du réel. Mais, en me protégeant de la souffrance, le déni m'a amputé d'une partie de ma personnalité. J'ai mis très longtemps à redevenir entier. Le déni n'est pas un facteur de résilience, mais de protection. La résilience conduit à affronter, à chercher comment s'en sortir, avec quelles forces, etc. (...)

Je me suis aperçu rétrospectivement que je me trompais souvent de 4 à 10 ans dans les dates et sur les lieux. Ma mémoire ne me disait pas la vérité historique, elle disait ma vérité. C'est pourquoi je me suis intéressé aux caprices de ma mémoire. Pour expliquer comment, la paix et la liberté revenues, j'ai trouvé la force de ne pas céder à la souffrance.

http://www.lepoint.fr/societe/cyrulnik-comment-j-ai-trouve-la-force-de-ne-pas-ceder-a-la-souffrance-11-11-2012-1527627_23.php

Florence Moreau, professeure Lettres-histoire, LPO Chevrollier

information(s) pédagogique(s)

niveau :

type pédagogique : connaissances

public visé : non précisé, enseignant

contexte d'usage : classe

référence aux programmes : bac pro

objet d'études identité et diversité

fichier joint

lettres-histoire - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA