L’équipe de Lettres-Histoire s’est réunie en début d’année pour discuter de la répartition du travail en AP sur l’année. L'enseignante a pris en charge trois séances de ce dispositif pour réaliser un appronfondissement du programme limitatif. Les deux premières présentent quelques films grâce à cinq bandes-annonces et de faire compléter un tableau récapitulatif aux élèves.

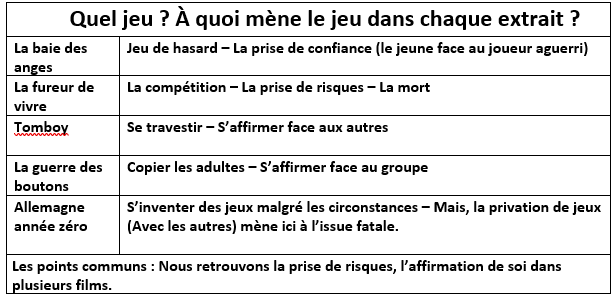

La deuxième séance montre des extraits précis de films. Les élèves comparent alors les films et recherchent des points communs entre eux. Un tableau comparatif est à compléter.

La troisième séance peut permettre aux élèves de rédiger une fiche sur les films vus pendant les séances précédentes ou de rédiger une courte synthèse construite portant sur le jeu, traité par le monde cinématographique.

Un

site dédié au cinéma est particulièrement recommandé : le thème du jeu est abordé avec beaucoup de finesse et de cohérence. On y trouve beaucoup d’extraits de films, des analyses, des résumés.

L'enseignante lance le travail devant les élèves en leur expliquant pourquoi elle intervient sur ce thème : elle va approfondir des aspects du programme en Lettres que ses collègues ne peuvent traiter faute de temps. Elle a affaire à de petits groupes mixés différents chaque semaine. (TCOM, TVente, TGA, TTU). L'enseignante leur distribue un tableau qu'ils complétent au fur et à mesure du visionnage des bandes-annonces.

Les élèves ont également pris la parole pour exprimer ce qu’ils avaient compris des films. Par moments, l’accent a été mis sur des aspects purement cinématographiques (cadrage, voix-off, musique, jeux d’acteurs).

Séance.1 : Comment le monde du cinéma aborde-t-il le thème du jeu ?

Regardons quelques bandes-annonces de films.

En pleine Guerre froide, le parcours de huit à vingt-deux ans d’une jeune orpheline prodige des échecs, Beth Harmon. Tout en luttant contre une addiction, elle va tout mettre en place pour devenir la plus grande joueuse d’échecs du monde.

En 1984, un jeune programmeur adapte un roman fantastique pour en faire un jeu vidéo et se prend à douter de la réalité.

En 1938, en Italie, Guido, serveur juif fantasque et plein d’imagination, s’éprend de la belle Dora, institutrice. Celle-ci lui donne bientôt un fils, Giosué. Mais la guerre éclate. Guido et sa famille sont déportés vers un camp de concentration. Pour préserver son fils et lui donner une chance de survivre, Guido lui présente le camp où ils sont enfermés comme un incroyable terrain de jeu dont il réinvente toutes les règles.

Sophie et Julien sont devenus les meilleurs amis grâce à une boite. Ils ont leur jeu bien à eux : cap ou pas cap ? Le jeu devient alors dangereux. Jusqu’où iront-ils ?

Séance.2 : Allons plus loin. Analysons quelques extraits de films.

1.Différents types de jeux :

1. Le jeu de hasard : La baie des anges, Jacques Demy.

Un joueur aguerri tente d’initier au jeu de la roulette un de ses amis qui n’a jamais mis les pieds dans un casino.

2. La compétition : La fureur de vivre, 1955, Nicholas Ray.

Los Angeles. Les deux compétiteurs s’affrontent en haut d’une falaise dans une course de voitures dont l’issue peut être mortelle, ce qui va être le cas ici. Il s’agit de précipiter la voiture à toute vitesse vers l’à-pic de la falaise et de s’en extraire au dernier moment avant qu’elle ne plonge dans la mer. Dans ce duel, le dernier qui se jette hors de la voiture est considéré comme le plus courageux et donc le vainqueur.

3. Se travestir pour s’affirmer : Tomboy, Céline Sciamma, France, 2011

Une enfant joue avec de la pâte à modeler dans une pièce. Est-ce vraiment un jeu ?

4. Copier les adultes dans le jeu : La guerre des boutons d’Yves Robert, 1961.

Ce film se situe dans l’après-guerre. Les deux groupes d’enfants appartiennent à des villages voisins dont ils incarnent les conflits. Le jeu, ici, est collectif, et se pratique sur un terrain naturel, entre les deux villages, où les adultes sont absents.

5. La privation de jeu mène à la mort : Allemagne, année zéro, Roberto Rossellini, Italie, Allemagne, France, 1947

Un garçon de 12 ans, Edmund, erre dans les rues de Berlin en ruines après la capitulation allemande. Pendant la guerre, il a dû subvenir aux besoins de sa famille en faisant des trafics divers. Sous l’influence d’un de ses anciens enseignants nazis, qui lui a suggéré que la mort de son père malade, « une bouche inutile », serait utile et souhaitable, il a empoisonné son père…

Un site dédié au cinéma est particulièrement recommandé : le thème du jeu est abordé avec beaucoup de finesse et de cohérence. On y trouve beaucoup d’extraits de films, des analyses, des résumés.

Un site dédié au cinéma est particulièrement recommandé : le thème du jeu est abordé avec beaucoup de finesse et de cohérence. On y trouve beaucoup d’extraits de films, des analyses, des résumés.

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA