espace pédagogique > disciplines du second degré > lettres-histoire > enseignements

se dire en images et en mots

mis à jour le 17/01/2017

Quand le premier cours de Français repose sur le jeu (et le « je »), il suscite l‘étonnement des élèves de première année de CAP. Que vont-ils découvrir durant cette séquence qui porte sur la recherche et l’affirmation de soi dans le cadre de la problématique « Se construire » ?

Vous trouverez ci-dessous les objectifs et la démarche d’apprentissage proposés par l’enseignante.

mots clés : CAP, se construire, autoportrait

La démarche d’apprentissage de la séquence « Se dire en images et en mots » s’articule autour de trois axes.

1- dresser un bilan diagnostique individuel de compétences

Le premier s’attache à dresser un bilan diagnostique individuel de compétences, tant sur les savoirs que sur les savoirs être. Une grille de critères sert ainsi au professeur dès la séance d’entrée et la séance Ce premier repérage détermine une différenciation des activités demandées aux élèves :- des travaux oralisés pour les élèves allophones.

- des tâches différentes ou simplifiées pour les élèves ULIS

- des tâches plus exigeantes en lecture et en écriture.

2- le projet

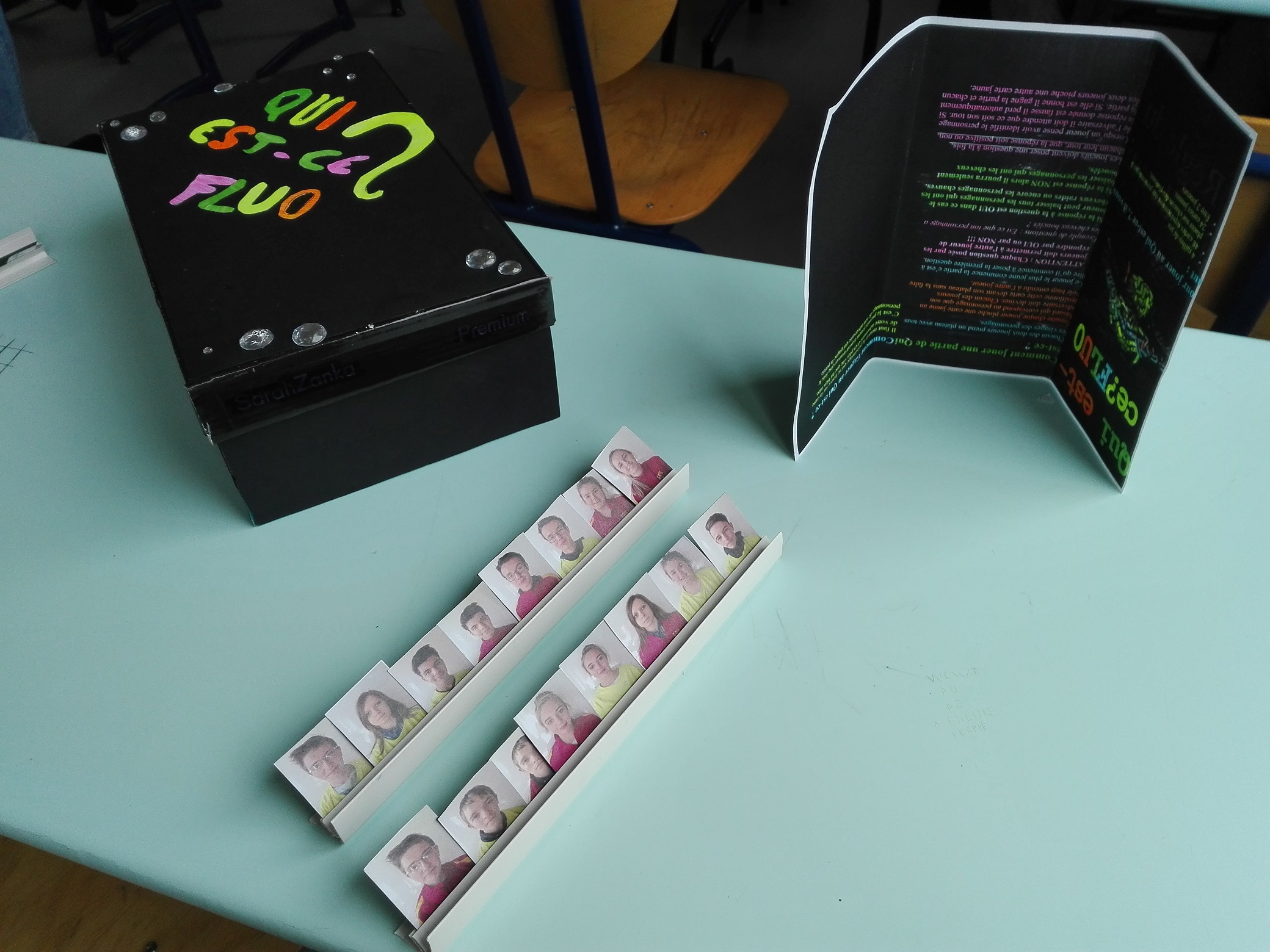

Le deuxième temps fort repose sur un projet qui traverse la séquence et permet cette différenciation et le réinvestissement des notions vues dans les cours. En effet, les élèves doivent entièrement créer un jeu dans le style « Qui est-ce ? » à partir du trombinoscope de la classe.- Première étape de ce projet : la réalisation de la notice du jeu constitue la tâche complexe de la séance d’entrée

- sociaux : créer des interactions au sein de la classe en ce début d’année, identifier les élèves qui pourraient être moteur ou ceux qui ont des difficultés à entrer en contact ou à respecter les règles.

- faire prendre conscience aux élèves qu’expliquer est un acte complexe qui recourt à une méthode, à la description, au vocabulaire…

- montrer que la réussite de tous les élèves est possible par des étayages appropriés.

- Deuxième étape : cette notice est ensuite intégrée au jeu que les élèves, par groupe, auront conçu et réalisé.

- Ce jeu sera testé (réinvestissement du vocabulaire de la séance 2) puis évalué par les pairs.

- Dans cette démarche d’apprentissage « ludique », les élèves ont cherché des informations dans un texte, décrit et expliqué à l’oral et/ou à l’écrit, ont exercé leur créativité et montré des qualités extra-scolaires. Ils ont également dévoilé leur comportement en collectivité.

3- l'écriture longue

Le dernier axe de travail privilégie l’écriture longue. En adoptant la démarche du CCF de Français, les élèves ont écrit puis réécrit leur autoportrait physique et moral de manière à l’amender et l’enrichir. Ce recul métacognitif donne tout son sens à la séance 2 puisque le lexique est alors réinvesti pour nourrir le texte initial. Les apprenants prennent confiance : leur note porte sur la réalisation finale et sur le processus d’amélioration d’après une grille de critères. Les progrès sont réels, mêmes s’ils sont modestes pour la plupart d’entre eux.Globalement, cette première séquence de Français permet d’identifier rapidement des groupes de travail au sein de la classe et de pouvoir ainsi proposer aux élèves des activités différenciées, adaptées à leurs possibilités.

Séance d'entrée, version professeur.

Séance 1, version professeur.

Séance 2, version professeur.

Séance 3, version professeur.

Séance de sortie, version élève

Céline Egron, LPO Kastler-Guitton

information(s) pédagogique(s)

niveau : cap

type pédagogique : démarche pédagogique

public visé : enseignant

contexte d'usage : classe

référence aux programmes :

lettres-histoire - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA