espace pédagogique > disciplines du second degré > Lettres

L’interrogation soulève bien des questions

mis à jour le 11/05/2025

Ce parcours Éléa, construit et testé dans le cadre des TraAM 2024/2025, s’inscrit dans l’étude de l’objet d’étude « L’interrogation : syntaxe, sémantique et pragmatique (classe de première) ». Il succède, aux mois de mars et avril, aux leçons et exercices réguliers sur la phrase complexe et le focus du programme sur les propositions subordonnées conjonctives complément circonstanciel. Il s’agit de se pencher plus spécifiquement sur la syntaxe des interrogatives afin d’en maîtriser la variété et les divers emplois en fonction des contextes. Les supports sont une collecte de cinq interrogations par élèves de constructions différentes les unes des autres et l’ensemble des interrogations des textes étudiées en lecture linéaire qui apparaîtront sur le récapitulatif pour l’oral de l’EAF.

mots clés : lycée, étude de la langue, numérique, interrogation, parcours Éléa, collaboration

I- Présentation : Travailler l’objet d’étude « L’interrogation » en 1ère

Pourquoi cette activité ?

- Parce qu’elle est au programme de langue au lycée (cf Programmes officiels de la classe de 1ère générale et technologique).- Parce que la notion d’interrogation dans sa clarté et son apparente (mais aussi réelle pour une part) simplicité se prête bien à l’autonomie requise d’un travail à distance.

- Parce qu’à propos de cette notion, les élèves savent beaucoup de choses sans le savoir car ils pratiquent couramment l’interrogation à l’oral : l’analyse des interrogatives directes en est facilitée ; l’effort de découverte, d’apprentissage et d’analyse porte donc sur les interrogatives indirectes qui, ainsi que l’a identifié Antoine Gautier dans sa présentation des programmes 2019, sont fréquemment requises dans les introductions orales et écrites des épreuves de l’examen, lesquelles révèlent la difficulté des élèves à les construire.

Démarche mise en œuvre

Un parcours numérique qui a donné lieu à une réflexion préalable sur les trois critères qui doivent être appréhendés avant de soumettre aux élèves ce type de support d’apprentissage :1. Le niveau de difficulté

Plus l’activité est difficile, requérant des connaissances et/ou compétences importantes, plus ce sera compliqué pour l’élève de la faire seul chez lui. Le levier principal pour y remédier est d’adapter le niveau pour ne pas décourager l’apprenant en tenant compte de la zone proximale de développement (ZPD) conceptualisée par Vygotsky. Compte tenu de ce qui a été dit de la maîtrise préalable de la notion d’interrogation par les élèves, elle se prête a priori bien à un parcours autonome.

2. Motivation des élèves

La motivation première des lycéens pour la grammaire en général est relativement faible. Ils ont tendance à ne l’assimiler qu’aux deux points qui lui reviennent à l’oral des EAF (c’est particulièrement vrai du public visé : des élèves de 1ère générale à trois mois de l’épreuve). Pour pallier cette faible motivation intrinsèque, on peut jouer sur la motivation extrinsèque la plus banale : attribuer une note, délivrer un badge Éléa à l’issue du parcours. Cela fonctionne pour deux tiers des élèves à peu de choses près. La part informatique inversée, le caractère ludique de certaines activités ainsi que le travail en atelier à distance permettent d’engager un nombre accru d’élèves.

3. Durée de l’activité

La durée doit être adaptée. Plus la durée de travail est longue, plus l’engagement doit être fort mais la difficulté réduite. Seul un test en conditions réelles permet d’évaluer la durée nécessaire. En l’occurrence, l’activité s’est déroulée sur trois semaines (une avant les vacances de printemps et deux après) : la relance de l’activité en classe a été plusieurs fois nécessaire afin d’en présenter les étapes et de remobiliser les élèves à chacune d’elles.

Le parcours proposé ici est d’un niveau de difficulté globalement moyen et progressif en termes d’obstacles cognitifs. Il suppose aussi une démarche réflexive qui réclame une attention soutenue de la part des élèves à leurs stratégies d’exécution des activités. La mise en œuvre d’une démarche cognitive est particulièrement sensible à l’étape d’évaluation entre pairs (Étape 5 ci-après).

Une part du travail est donc collaborative via les échanges et l’évaluation entre pairs. Toutes les activités du parcours sont réalisées hors la classe. Je pensais qu’un ou plusieurs temps en classe seraient nécessaires avec les ordinateurs des élèves (grâce à l’opération « Mon ordi au lycée »). Mais les résultats produits par les élèves au fur et à mesure du parcours nous en ont dispensé, à l’exception des rappels indispensables concernant les étapes à franchir et les échéances à respecter.

II- Le parcours étape par étape

Étape 1 : La collecte

Ce parcours Éléa, dont il faut franchir chaque étape avant d’être autorisé à accéder à la suivante, débute par une collecte d’interrogations de la part des élèves. Ils ont deux jours pour accomplir la consigne suivante : Écoutez / lisez (tous supports) et collectez cinq interrogations de constructions variées. Copiez-les sur un fichier .odt ou .doc ou .pdf que vous déposerez dans l’activité « Devoir – Collecte d’interrogations » du parcours Éléa « Français – L’interrogation pose questions ». On attire l’attention des élèves sur le temps limité : l’activité ne présente pas de grandes difficultés et nécessite d’être réalisée dans un temps bref pour éviter l’effet de dilution et par conséquent la perte de motivation.

|  |

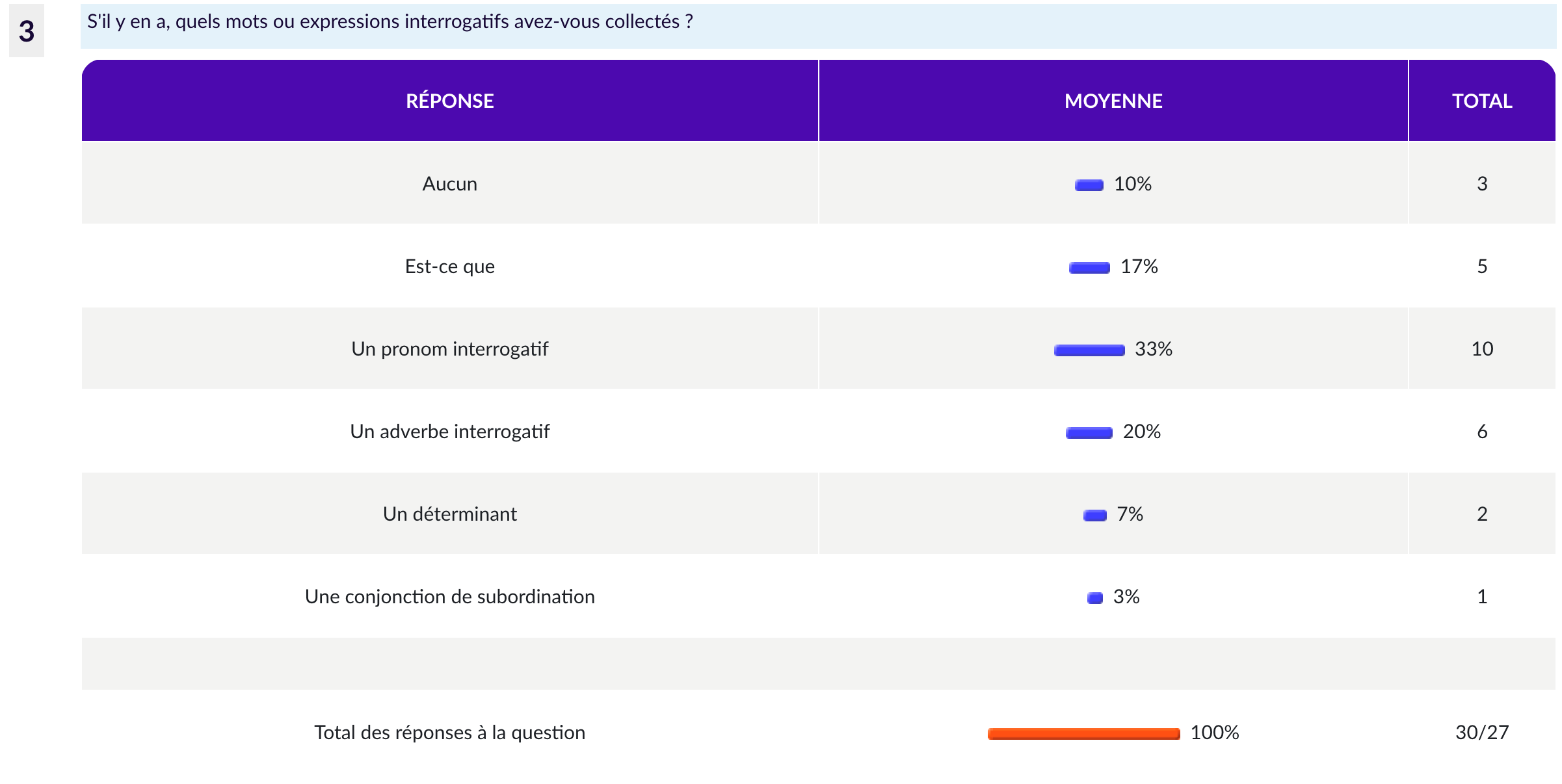

Étape 2 : L’observation raisonnée de la collecte

Les dix questions :

|  |

Étape 3 : Une activité d’appariement dans ÉLÉA

L’objectif pédagogique est moins d’aboutir aux bonnes réponses que de familiariser les élèves avec la terminologie linguistique qu’ils devront utiliser pour répondre à une question sur une interrogation. Néanmoins, réussir totalement l’exercice est une source de motivation pour les élèves qui les amène à porter une réelle attention à la description des différentes interrogations.

La suite du parcours montre que cette étape (dont je pensais qu’elle serait peut-être cantonnée à un défi ludique) s’est révélée fructueuse pour permettre aux élèves de manier le vocabulaire lier à l’analyse de l’interrogation.

Étape 4 : Une ressource utile

À présent qu’ils ont validé les activités 1 à 3, les élèves peuvent accéder à un document qui recense la totalité des interrogations de leurs explications linéaires. Beaucoup d’élèves sont motivés par l’accès à ce document dont ils pensent qu’il contient toutes les phrases sur lesquelles ils sont susceptibles d’être interrogés à l’examen (il conviendra de les détromper ultérieurement : rien n’empêche d’imaginer une question portant sur une phrase déclarative à manipuler…)

Étape 5 : Atelier – l’activité centrale du parcours

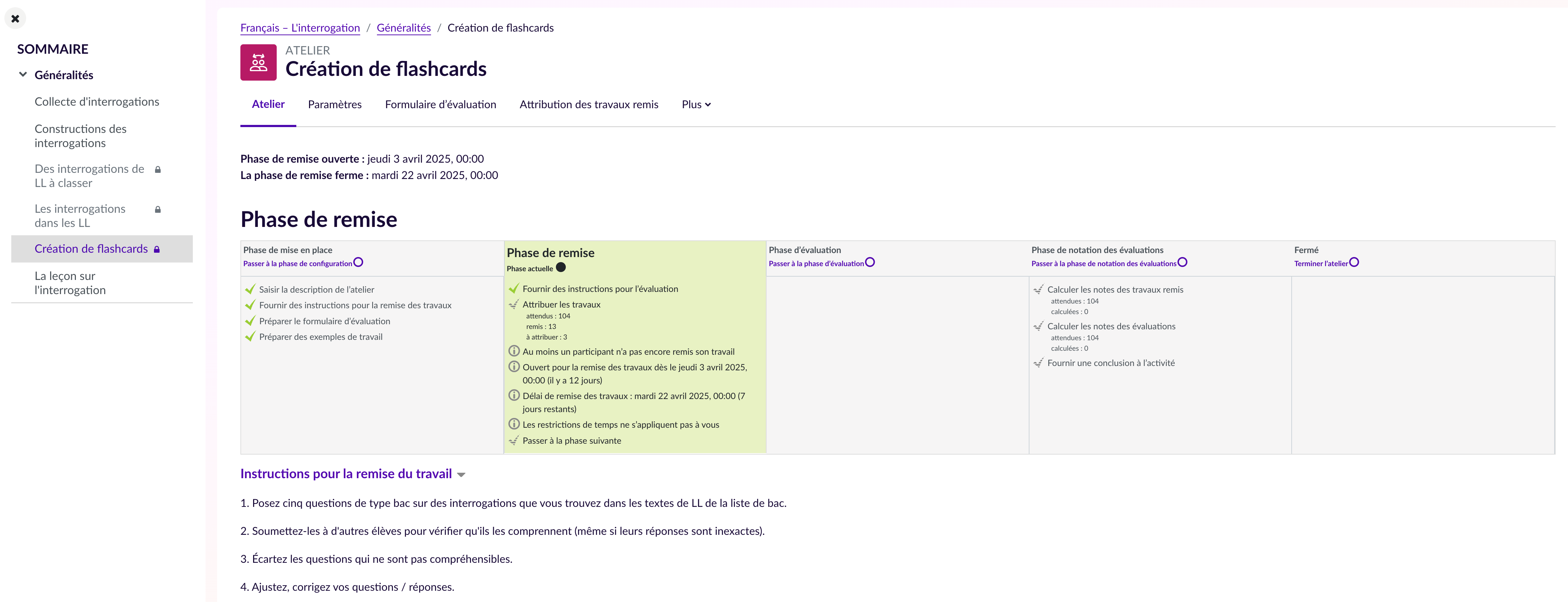

L’activité Éléa expérimentée est l’activité « Atelier » : elle permet aux élèves de remettre un travail (comme dans « Devoir », par exemple) en Phase de remise (colonne 2) puis de s’évaluer entre pairs en Phase d’évaluation (colonne 3) avant d’être évalués sur le document remis initialement et sur l’évaluation qu’ils ont faite d’un autre élève en Phase de notation des évaluations (colonne 4). C’est à l’enseignant d’attribuer à chaque élève un évaluateur et un travail à évaluer. Cela peut se faire manuellement ou aléatoirement :

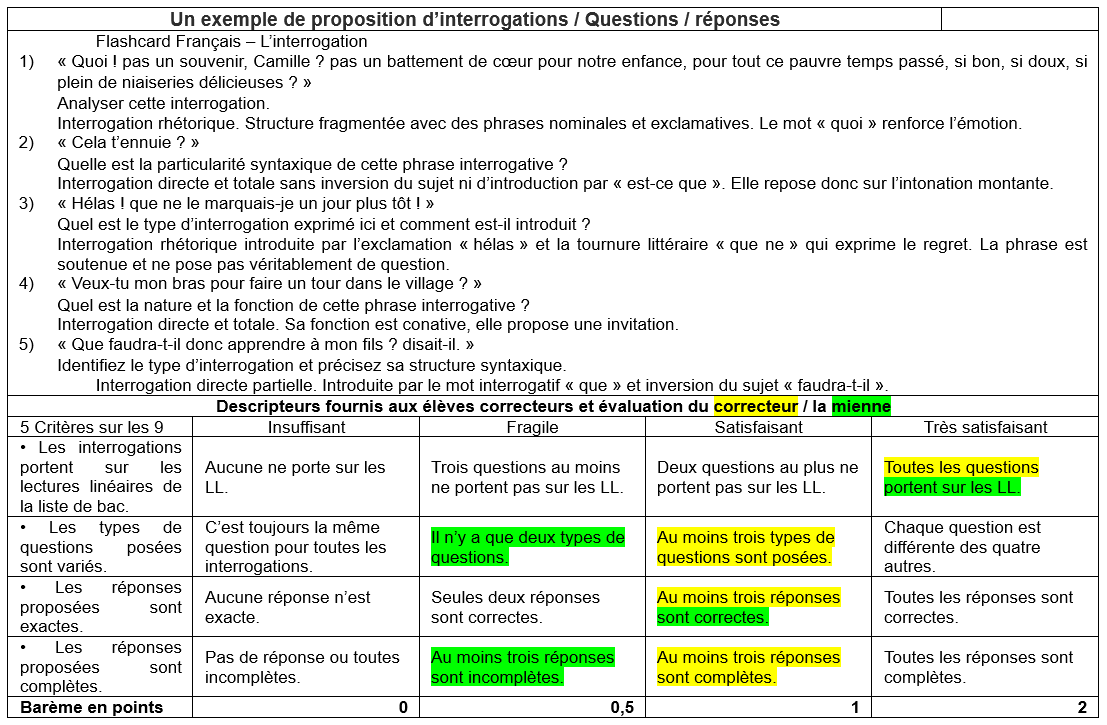

La consigne initiale de l’atelier est la suivante : Parmi les interrogations relevées dans vos explications linéaires, choisissez-en cinq de constructions variées et dans un document à déposer dans l’activité « Création de flashcards sur Éléa », indiquez :

- Les cinq interrogations choisies.

- Pour chacune des cinq interrogations, formulez une question de type bac.

- Testez vos questions auprès d’autres élèves.

- Formulez les réponses.

Les Questions / Réponses pertinentes seront ajoutées sous forme de flashcards dans Éléa.

Les élèves et moi-même pouvons ajouter à cette évaluation une appréciation globale. Certains élèves (minoritaires) l’ont fait avec l’objectif clairement identifiable de justifier leur évaluation. Je l’ai fait avec la même intention quand cela était nécessaire à l’explicitation des erreurs grammaticales.

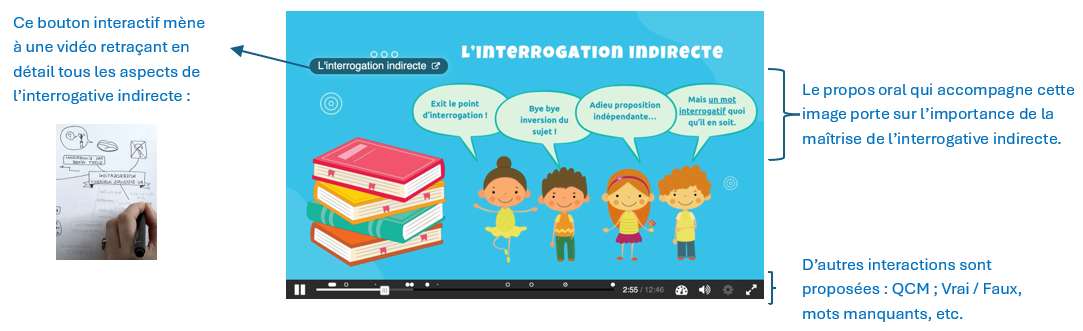

Étape 6 : La leçon en vidéo interactive et en document déposé sur Éléa

Étape 7 : Atelier - Les flashcards à consulter librement pour réviser

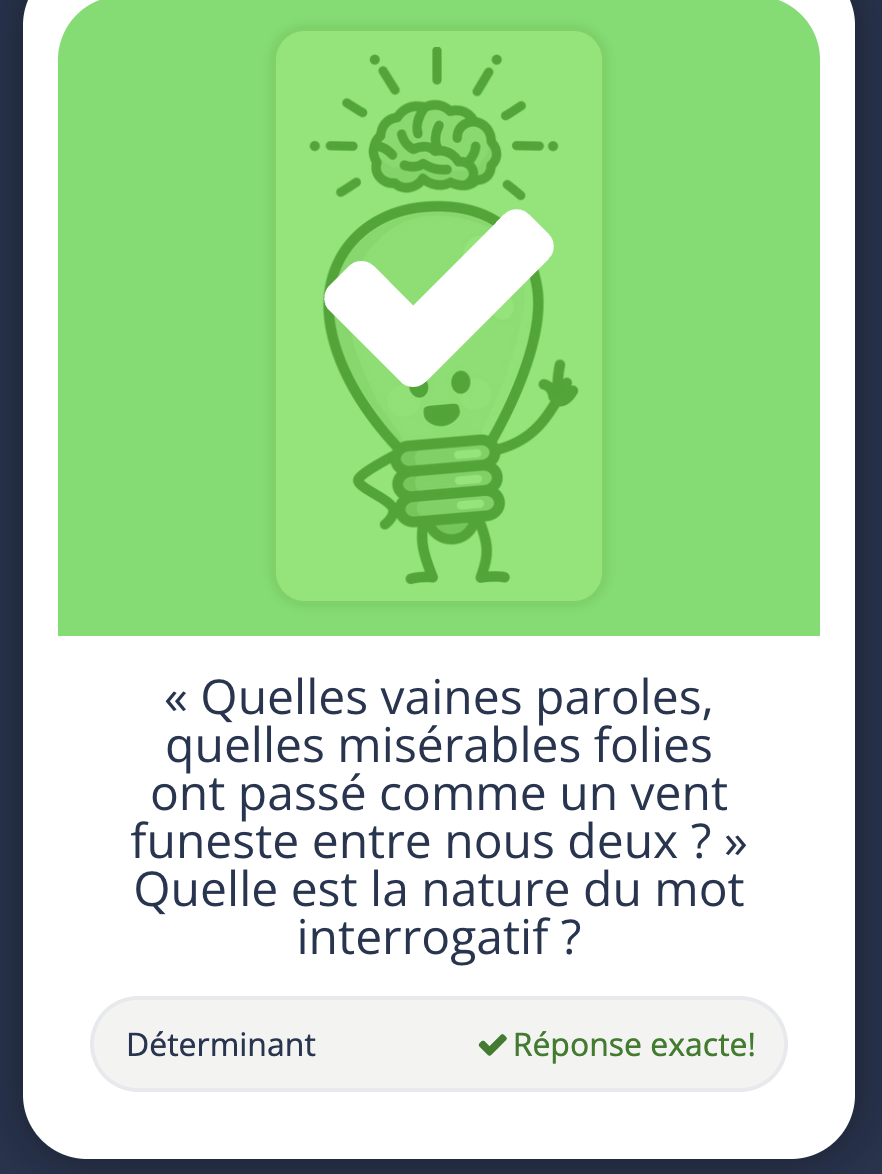

| Les cartes sont fabriquées dans l’activité H5P correspondante dans Éléa à partir des propositions des élèves à l’étape 5. Elles sont mises en accès libre aux élèves pour leur révisions sur l’objet d’étude grammatical de l’interrogation. Les élèves sont prévenus que le paramétrage de l’activité nécessite une simplification des réponses et, donc, des questions : les cartes leur permettent de réviser les fondamentaux mais ils doivent aussi s’entraîner à justifier leurs choix (en phase de révisions, c’est un exercice qui leur sera proposé en classe). |  |

Étape 8 : Exemple de questions envisageables aux EAF

III- Bilan

1. Les plus-values pour les élèves et pour l’enseignant

Le parcours Éléa est construit par phases successives et il faut en avoir achevé une pour passer à la suivante. En ce sens il est progressif et motivant pour les élèves qui sont valorisés du fait de leur aptitude à franchir les étapes une à une. Chacune des cinq premières étapes donnent lieu à une note, lesquelles sont converties, au bout du parcours, en une note sur vingt coefficient 1 portée dans la moyenne trimestrielle. Comme le contrat est clair avec les élèves, ils calculent rapidement qu’un investissement modéré (les étapes interviennent à un rythme régulier et chacune ne demande qu’un temps raisonnable) leur permettra d’obtenir aisément une note favorable. D’autant qu’ils sont encouragés régulièrement lors du parcours à collaborer : ils en consolident ainsi la compétence, se rassurent les uns les autres et peuvent corriger leurs erreurs.La charge cognitive associée à la leçon et la manipulation de l’interrogation étant relativement limitée, le choix a été fait d’une démarche d’enseignement « découverte » (schématiquement, socio-constructiviste) qui, bien qu’elle demande une préparation assez conséquente en amont, libère du temps de classe et favorise l’appropriation de la leçon par les élèves dans la mesure où c’est en grande partie les activités qu’ils ont accomplies qui la rend évidente en fin de parcours.

Enfin, comme il repose avant tout sur les interrogations extraites des explications linéaires de la liste des élèves pour les EAF, le parcours leur apparaît comme très utile en leur permettant d’anticiper sur la question de grammaire dont la perception est ambivalente chez beaucoup d’entre eux : négligeable en nombre de points qu’elle rapporte, mais inquiétante par sa difficulté supposée.

Bien qu’il apparaisse aux élèves comme exclusivement conçu autour de la question de grammaire à l’oral des EAF, le parcours, favorise la maîtrise de la notion syntaxique et pragmatique de l’interrogation et fixe des connaissances et des compétences de manipulation qui vont au-delà de cette seule question de grammaire. En effet, la variété des supports et des activités ainsi que la nécessité de recourir plusieurs fois à la leçon pour aller au bout du parcours, a provoqué chez de nombreux élèves une réflexion et des gestes du grammairien tout à fait probants. Leurs réponses aux questions qu’ils ont eux-mêmes posées et les évaluations de leur binôme dans l’activité « Atelier » (colonnes 3 et 4) en témoignent.

Plus spécifiquement pour le professeur, ce parcours favorise une réflexion sur la façon d’enseigner l’étude de la langue, en classe inversée sans déperdition des contenus par rapport à une ou deux séances en classe : sous des dehors variés en termes d’activités, le contenu du parcours est plutôt répétitif afin de donner la possibilité aux élèves de voir et revoir la même notion, et le lexique associé, sous différents angles et, par conséquent, de mieux l’assimiler et la mémoriser. C’est aussi l’occasion d’observer, à distance, les stratégies et l’investissement des élèves, au-delà de la notion elle-même, on peut évaluer leurs méthodes de travail et leur prodiguer des conseils d’efficacité sur la base tangible de leur approche du parcours. Ce travail est également très instructif pour la prise en main et la maîtrise des paramètres des différentes activités dans Éléa. Il nécessite enfin une attention toute particulière à la formulation des consignes avant de se lancer dans l’élaboration de parcours numériques à distance. J’ai dû adapter plusieurs consignes en me rendant compte que, pour certains, elles contenaient encore trop d’implicite.

2. Adaptations à envisager après avoir testé le parcours dans trois classes différentes.

- La demande initiale de collecte d’interrogations (étape 1) mériterait d’être un peu plus exigeante en ce qui concerne la variété des constructions syntaxiques. Il conviendrait peut-être aussi de demander de collecter deux interrogations correctes mais sans point d’interrogation ou intonation montante à l’oral.

- Pour des raisons de calendrier contraint, la première partie de l’étape 5 a été à faire au cours des vacances de printemps soit sur une durée de quinze jours. Cette circonstance a joué contre l’objectif de parcours rythmé. Une prochaine fois, je donnerai donc ce parcours sur une plage de temps de trois semaines en tout ne comprenant pas de vacances. Le jeudi précédent le retour en classe, 22 élèves sur les 104 concernés avaient franchi l’étape 1 de l’activité 5. Une relance par message Pronote a permis d’obtenir un score de 81 élèves. 23 élèves des 3 classes sont passés à côté du parcours : faudra-t-il une prochaine fois permettre l’accès à l’activité 5 en dehors des limites temporelles ? Je ne l’ai pas fait pour pouvoir tester l’activité jusqu’au bout et considérant que 20% à peu près d’échec était un taux acceptable. J’ai ajouté une séance de cours (1 heure) aux élèves concernés pour remédier à leur exclusion de l’activité 5 du parcours.

- Il serait sans doute intéressant de différencier les entrées dans le parcours à partir de l’étape 2 : certains élèves ont besoin de la leçon (étape 6) plus tôt pour réussir le parcours et en tirer bénéfice. L’achèvement du parcours a finalement validé pour une grande majorité d’élèves la méthode inductive.

- Il serait préférable de faire faire les flashcards (étape 7) par les élèves. On peut par exemple leur demander de les construire avec https://ladigitale.dev/digiflashcards/#/ de la Digitale puis de les importer dans Éléa : un obstacle technique de plus à franchir.

3. Quel est l’apport du numérique ?

- Il permet à l’enseignant de faire l’économie, en classe, d’une leçon déjà entendue et en grande partie déjà assimilée par beaucoup d’élèves. Il permet aux élèves de gagner globalement en confiance dans leur capacité à mener un travail jusqu’au bout en autonomie.

- Le parcours numérique est adaptable : avec de bonnes classes (comme les miennes en 1ère générale), il peut être entièrement fait à distance à condition toutefois de présenter les consignes en classe (en l’absence, durant cette période, de rituel grammaire, ces explications en présentiel en tiennent lieu). Avec ma classe de 1ère technologique (très difficile à engager), je ferais le parcours – allégé – majoritairement en classe.

- À condition qu’il ne présente pas de problème technique (ou que celui-ci soit anticipé et très rapidement résolu), le parcours est engageant pour les élèves.

- L’évaluation est en partie faite automatiquement par Éléa à partir des critères prédéfinis.

- La plus-value du numérique réside dans l’implication et l’engagement des élèves. Les exercices sur les extraits du récit leur semblent ludiques et variés. Il est donc possible de les maintenir plus longtemps dans l’activité. La recherche dans le dictionnaire en ligne est plus facile pour eux, ils peuvent utiliser le copier-coller contrairement à la version papier. Avec le parcours numérique, il leur semble plus facile d’inventer des stratégies de réussite. Dans les faits, le professeur doit moins aider et orienter les élèves au fur et à mesure de l’avancée du travail que je ne le pensais en lançant les activités du parcours.

4. Utilisation de ce parcours

Le parcours peut être retrouvé dans le Réseau des Concepteurs et utilisé directement ou modifié pour être adapté à une classe particulière. On veillera à bien vérifier et adapter les restrictions de passage avant de le soumettre à la classe car il n’est pas toujours possible de les modifier ensuite.Antoine Gautier est enseignant-chercheur à la Sorbonne. Il a contribué à l’élaboration des programmes 2019 d’étude de la langue au lycée. Il en explicite les principes et les attendus lors du séminaire : « Enseignement de la langue ; compétences linguistiques et compétences langagières du cycle 4 au lycée » qui s’est déroulé en mars 2019 : https://www.dailymotion.com/video/x7e82e6.

Lev Semionovitch Vygotsky (1896-1934) est un psychologue et pédagogue chercheur en psychologie du développement. Théoricien de la ZPD.

Christine LHOMEAU, lycée les Bourdonnières à Nantes

information(s) pédagogique(s)

niveau : 1ère

type pédagogique : démarche pédagogique, activité de recherche, leçon, évaluation

public visé : enseignant

contexte d'usage : classe, travail à distance

référence aux programmes :

L’interrogation : syntaxe, sémantique et pragmatique (classe de première)

"On peut présenter les différentes formes de phrase interrogative associées au niveau de langue (ou registre) mais on vise à éclairer surtout les distinctions entre l’interrogation directe et les interrogatives indirectes (ou enchâssées), souvent peu maîtrisées dans les productions écrites et orales. On peut étudier plus précisément la syntaxe de la phrase interrogative (nature et fonction du mot interrogatif, notamment). Des prolongements ponctuels vers la phrase exclamative et les discours rapportés sont possibles. L’ouverture de perspectives pragmatiques, avec la prise en compte des actes de langage dans leur rapport aux types de phrases, offre enfin l’occasion d’approfondir la syntaxe de l’interrogation."Lettres - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA