espace pédagogique > disciplines du second degré > Lettres

Lettres

LIAISON BAC PRO - BTS Le parcours des bacheliers professionnels vers la Culture Générale et Expression : la logique et la cohérence des nouveaux programmes

Cet article écrit par Jean-Daniel NOEL (IEN Lettres-Histoire), part du lien Bac Pro BTS, pour aller vers une réflexion sur la nature de l'enseignement et des épreuves de CGE. L'article est accompagné de trois annexes.

LIAISON BAC PRO - BTS

Le parcours des bacheliers professionnels vers la Culture Générale et Expression : la logique et la cohérence des nouveaux programmes

![]()

Article de Jean-Daniel Noël, IEN Lettres, Histoire-géographie, Académie de Nantes

Le baccalauréat professionnel, contrairement au baccalauréat technologique ou général, prépare à la fois à la poursuite d’études et à l’insertion professionnelle. Baccalauréat d’égale dignité que les autres, diplôme de niveau 4, il est, pour un lycéen professionnel, le seul titre qui lui ouvre les portes de l’université et des études supérieures.

Alors que les bacheliers professionnels ne suivaient des études supérieures que de façon exceptionnelle (à l’époque du bac pro en deux ans après le BEP) et que l’échec de ces bacheliers était massif en première année de licence (y compris professionnelle), la loi Fioraso (2013) a tenté de corriger le tir en instituant des quotas de bac pro à l’entrée en STS.

Par ailleurs, les programmes d’enseignement général du nouveau cycle bac pro en 3 ans (à partir de 2009) ont porté des ambitions de formation qui pouvaient répondre aux exigences des études supérieures. Concernant nos disciplines, ils affichaient des ambitions culturelles et citoyennes fortes, faisaient la part belle à la réflexion croisée (corpus), à la lecture analytique, à l’écriture argumentative, tout cela validé par l’épreuve ponctuelle terminale. Ces objectifs d’apprentissages, à la fois compétences disciplinaires et transversales, étaient le prérequis à une poursuite d’étude réussie.

DU BAC PRO AU BTS : une politique d’orientation à l’œuvre depuis plus de 10 ans

ENCADRE 1

| La plupart des bacheliers professionnels qui entreprennent des études supérieures préparent en 2 ans un BTS (brevet de technicien supérieur) dans leur champ professionnel d’origine. Certains rejoignent une école spécialisée pour 2 ou 3 ans. Les STS (sections de techniciens supérieurs) accueillent 38 % des bacheliers professionnels entrants en 1re année. La formation se déroule en 2 ans, en lycée, en école, ou en établissement agricole pour les BTSA. Si certains préparent ce diplôme sous statut scolaire, une bonne partie d'entre eux choisit de se former sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une alternance de cours et de périodes en entreprise. L’admission en BTS se fait via Parcoursup, sur dossier scolaire voire entretien, avec des modalités spécifiques pour les bacheliers professionnels. Les candidatures des bacheliers professionnels qui demandent à intégrer un BTS dans un lycée public sont examinées en priorité. Un accès en BTS est facilité pour les bacheliers professionnels dont le profil aura été jugé bon par le conseil de classe de terminale. Cet avis prend en compte, entre autres, la spécialité de BTS demandée, en cohérence le parcours formation de l'élève et son projet. Publication ONISEP, janvier 2024 |

La politique volontariste d’orientation vers le BTS fut donc de plus en plus incitative. Les liaisons Bac Pro-BTS sont réfléchies dans les académies et l’accompagnement à la poursuite d’études affiché dans la réforme de la TVP (transformation de la voie professionnelle) en 2019. Les titulaires du bac pro représentent désormais à peu près un tiers des entrants en STS, mais pas des titulaires du diplôme en sortie. Ces étudiants ont rencontré d’importantes difficultés dans leur formation.

L’accès en BTS est donc favorable aux lycéens professionnels, qui retrouvent au sein des sections de techniciens supérieurs un cadre d’études qu’ils connaissent bien, et des voies de formation qui correspondent à leur profil et à leurs souhaits, principalement :

- Des formations en établissement scolaire (lycées généraux et lycées professionnels dans lesquels les étudiants conservent un cadre sécurisant : accompagnement des professeurs,

supports des plateaux techniques, pédagogie de projet et travail collaboratif)

- Des formations en Centre de formation d’apprentis (CFA) public ou privé qui induisent une pédagogie de l’alternance, un contrat d’apprentissage et le support de l’entreprise comme lieu de formation

- Des offres de formation qui sont des alternatives, dans d’autres structures hors de l’orientation Parcours sup

Mais le BTS est, de loin, la formation la plus plébiscitée par les bacheliers professionnels qui veulent poursuivre leurs études.

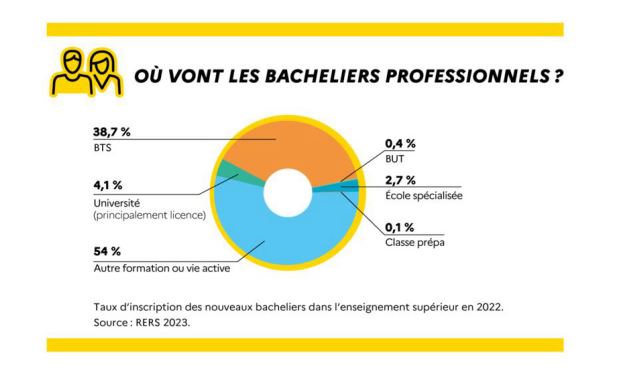

INFOGRAPHIE

Autres données nationales à avoir en tête : les sections de techniciens supérieurs accueillent au total près de 262 000 étudiants, dont 35 % viennent du baccalauréat professionnel. Enfin, sur la totalité de ces étudiants de BTS, toutes origines confondues, 68 % effectuent leur BTS en établissement public et 38 % dans le privé. Mais il convient également d’observer le décrochage de ces étudiants en début de formation et le taux d’obtention du diplôme.

DE BAC - 3 à BAC + 3 : des parcours exigeants, des réussites diverses

Les lycéens professionnels sont un public particulier, ils embrassent des parcours singuliers, parfois choisis, parfois subis ; leurs compétences scolaires sont fragiles et leur projet professionnel encore à construire. Leur devenir est donc divers.

Une enquête « Génération 2020 » du Céreq montre que sur 100 élèves entrant en seconde professionnelle :

- 33 lycéens quittent l’établissement sans bac (ce qui traduit un important décrochage, mais aussi un parcours accompagné vers un niveau de qualification de niveau 3 (CAP, MC…)) ;

- 39 s’orientent vers l’emploi (mais ils ne sont pas tous insérés 6 mois après l’obtention du diplôme) ;

- 28 s’engagent dans des études supérieures (mais 12 décrochent au cours du cursus).

Ces données sont déterminantes pour appréhender l’actuelle réforme du lycée professionnel élaborée lors de l’année scolaire 2022-2023. Elle a pour objectif d’agir à la fois sur le décrochage, qui reste important avant le bac dans la voie professionnelle, de favoriser l’insertion à la sortie du diplôme, et de faciliter et accompagner la poursuite d’études.

Au-delà de constater les réussites et les faiblesses de la formation en LP, il convient de les analyser avec vigilance. En effet, les lycéens qui n’obtiennent pas le bac pro peuvent quitter le lycée avec d’autres qualifications et d’autres diplômes, et ils pourront s’insérer. Des bacheliers qui s’insèrent rapidement vers l’emploi pourront obtenir le BTS dans le cadre de la formation continue tout au long de leur carrière professionnelle, et pourront donc se former « tout au long de la vie ».

Mais on observe toutefois un « effet entonnoir » marqué, lors de ce cycle court d’études supérieures. Environ six bacheliers professionnels sur dix souhaitent poursuivre leurs études et la moitié d’entre eux s’orientent en section de technicien supérieur (STS). Environ la moitié des bacheliers professionnels qui poursuivent leurs études en STS obtiennent leur BTS en deux ans. Ils réussissent moins que les bacheliers technologiques (66 %) et généraux (81 %).

Ces constats ont été pris en compte dans le cadre de la réflexion nationale pour préparer l’actuelle réforme du lycée professionnel, principalement par le groupe de travail n°2 (« comment mieux préparer les poursuites d’études supérieures requises par certains métiers ? »)

Pour que les bacheliers professionnels réussissent le BTS, il convient de réfléchir à des axes forts au cœur de la liaison Bac pro-BTS :

• l’accueil des élèves de la voie professionnelle ;

• l’identification de leurs besoins ;

• le travail sur leur projet, tant scolaire que professionnel ;

• les pratiques pédagogiques des enseignants de STS ;

• les modalités de formation (parcours scolaire, apprentissage, parcours mixtes, etc.) ;

• l’articulation entre l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur…

Deux des douze mesures de la réforme des lycées professionnels[1] interviennent spécifiquement sur cette liaison, l’une en fin de classe terminale (organisation d’un « Parcours différencié » de six semaines pour favoriser la poursuite d’études), l’autre au premier semestre de STS, pour ouvrir un « Parcours de consolidation » permettant de multiplier les chances des bacheliers professionnels d’obtenir leur diplôme (repérage en pré-conseil de classe des étudiants issus de la voie professionnelle en grande difficulté en 1re année de BTS, et proposition du parcours de consolidation avec possibilité d’obtenir le BTS en 2 ou 3 ans).

Toutes les disciplines, y compris les disciplines d’enseignement général, doivent trouver leur place dans ces mesures, contribuer au parcours de l’élève et lui permettre d’aborder sereinement le cursus envisagé. Dès la fin de l’année de terminale, « il s’agit [de] consolider ou [d’] acquérir des notions disciplinaires, générales et professionnelles nécessaires dans l’enseignement supérieur et notamment en BTS, a minima culture générale et expression[2] ».

On affirme par-là que l’enseignement de la CGE est essentiel au développement des compétences disciplinaires et transversales, dans le prolongement des apprentissages de Lettres et Histoiregéographie (LHG), et que ces compétences se déploieront dans le cursus de l’étudiant.

Pour créer les conditions de réussite des étudiants, les professeurs et formateurs de LHG et ceux de CGE doivent apprendre les uns des autres, travailler dans cette perspective commune et avec des objets d’apprentissages communs.

Les nouveaux programmes de CGE en BTS sont l’occasion d’harmoniser des pratiques et de construire les apprentissages disciplinaires de façon progressive dans ce continuum.

Des LHG à la CGE : l’enseignement des lettres au cœur de la formation

Dans le libellé des nouveaux programmes de STS, il est rappelé que « L'enseignement du français […] dans les sections de techniciens supérieurs répond à deux objectifs essentiels » :

- consolider les compétences langagières des étudiants, notamment leur aisance dans l'expression orale et écrite ;

- nourrir leur culture générale et humaniste. Ces deux objectifs apporteront des compétences utiles dans la vie professionnelle et favoriseront l'épanouissement des étudiants dans leur vie personnelle et citoyenne.

Une logique d’enseignement par compétences

On voit bien la logique et la continuité d’une telle formulation, qui inscrit l’enseignement du français dans un continuum bac -3 – bac +3, et dans un parcours de formation qui s’adapte à toutes les voies du lycée. Pour évoquer la liaison avec le baccalauréat professionnel, le préambule du programme de français de terminale (BOEN spécial, 6 février 2020) expose des principes :

« Le français en classe terminale s’inscrit dans la continuité des objectifs visés par l’enseignement de la discipline : la maîtrise de l’expression orale et écrite, le développement des aptitudes à la lecture et à l’interprétation ainsi que l’épanouissement d’une personnalité ouverte à autrui et au monde. Il vise ainsi l’acquisition de quatre compétences :

- maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication ;

- maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire ; adapter son expression écrite selon les situations et les destinataires ;

- devenir un lecteur compétent et critique ; adapter sa lecture à la diversité des textes ;

- confronter des connaissances et des expériences pour se construire.

Ces compétences sont bien sûr transversales puisque « tous les enseignements conduisent les élèves à parler et à écrire, à enrichir leur lexique et à structurer leur syntaxe », mais elles sont également disciplinaires, puisque c’est dans le cours de français que « la pratique de la langue se fait raisonnée, amenant ainsi à l’étude du système linguistique, à une réflexion sur les genres et les types de discours que les élèves rencontrent ou qu’ils élaborent. »

L’esprit des programmes de CGE de 2023 est déjà clairement présent dans les programmes de Bac pro, où le français est qualifié de « discipline de culture, d’interprétation et de réflexion »,

- qui développe des démarches d’analyse, aiguise l’esprit critique des élèves et vise à les rendre capables de développer une réflexion personnelle ;

- qui conforte des capacités d’abstraction, de généralisation, de raisonnement et d’argumentation qu’un monde social et professionnel en constante évolution rend plus que jamais indispensables. Souplesse intellectuelle et capacité d’adaptation préparent autant à l’insertion professionnelle, pour des métiers qui ne cesseront de changer le temps d’une carrière, qu’à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. La fréquentation de toutes les formes de discours, contemporains ou patrimoniaux, la richesse des situations et visions du monde portées par la littérature et les arts sont indispensables pour la construction d’une culture commune et pour s’orienter dans le monde d’aujourd’hui. Objectifs culturels et objectifs linguistiques ne sont pas dissociables.

Dans la voie professionnelle, les professeurs bivalents de lettres-histoire s’appuient sur des disciplines académiques complémentaires pour déployer deux didactiques différentes, l’une liée à l’enseignement du français, l’autre à celui de l’histoire-géographie – EMC.

ENCADRE 2 : compétences disciplinaires requises dans le cycle bac pro

| LES COMPETENCES DISCIPLINAIRES ET TRANSVERSALES DU PROGRAMME DE FRANÇAIS DE BAC PRO | |

|

| • Maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication • Maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire ; adapter son expression écrite selon les situations et les destinataires • Devenir un lecteur compétent et critique ; adapter sa lecture à la diversité des textes • Confronter des connaissances et des expériences pour se construire • + Etudier et pratiquer la langue de manière raisonnée |

| LES COMPETENCES DISCIPLINAIRES EN HG-EMC et leurs items | |

|

| • Maîtriser et utiliser des repères chronologiques et spatiaux : mémoriser et s’approprier les notions, se repérer, contextualiser • S’approprier les démarches historiques et géographiques : exploiter les outils spécifiques aux disciplines, mener et construire une démarche historique ou géographique et la justifier • Construire et exprimer une argumentation cohérente et étayée en s’appuyant sur les repères et les notions du programme • Mettre à distance ses opinions personnelles pour construire son jugement • Mobiliser ses connaissances pour penser et s’engager dans le monde en s’appropriant les principes et les valeurs de la République |

Neuf compétences sont donc travaillées en ce sens sur tout le cycle bac pro, dix si on ajoute les compétences langagières et linguistiques. Des capacités leur sont évidemment associées, souvent explicitées dans les programmes d’histoire-géographie, mais qui ne sont pas fixées dans les programmes de français. Il est donc nécessaire, pour les professeurs qui enseignent les lettres en baccalauréat professionnel, d’avoir une vigilance constante pour définir les objectifs d’apprentissage que permettent les activités proposées de façon progressive sur le cycle.

Une ressource disponible sur le portail pédagogique académique, élaborée par les IEN de lettreshistoire, propose une déclinaison des 4 compétences du programme auxquelles s’ajoute une compétence transversale de la langue, le tout formulé en 20 capacités. Ces capacités sont régulièrement travaillées à travers les objets d’étude et la perspective d’étude. Leur acquisition est progressive dans l’année et dans le cycle et seront donc régulièrement évaluées dans la diversité des activités.

La fiche 1 en annexe reprend cette ressource en y intégrant les compétences du programme de CGE.[3]

Vers une convergence des pratiques et des modalités

La très grande cohérence entre les programmes de français du cycle terminal du baccalauréat professionnel[4] et les nouveaux programmes de Culture Générale et Expression est immédiatement lisible.

Les nouveaux programmes de BTS prennent en compte des pré requis de la formation dans le cycle de baccalauréat professionnel, qui vont au-delà des compétences à acquérir seulement en français : la lecture de supports variés, hybrides et complexes, l’exercice de l’esprit critique, l’amélioration continue de la maîtrise de la langue. Ces compétences transversales ont d’ailleurs pu s’acquérir par d’autres biais : formation disciplinaire de l’enseignement professionnel (référentiel), certification au Brevet professionnel (BP), acquis d’expérience…

Mais, pour revenir au lien naturel entre bac pro et BTS, d’autres pratiques convergent.

D’abord dans l’approche des thèmes. Depuis la rentrée 2021, l’objet d’étude de terminale bac pro, « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique », est assorti d’un programme limitatif renouvelable. Le thème « le jeu : futilité, nécessité » a été traité par les actuels étudiants de BTS. Il est renouvelé à la rentrée 2024 pour les trois prochaines sessions par un nouveau thème : « Rythmes et cadences de la vie moderne : quel temps pour soi ? »5

Cette introduction d’un thème en terminale bac pro a modifié les pratiques qui avaient cours jusquelà en LP. Pour l’objet d’étude Vivre aujourd’hui…, « il convient de questionner le monde actuel, ses continuités et ses bouleversements, d’interroger la manière dont l’humanité s’y inscrit et s’y projette. Il convient aussi de faire preuve de recul et de saisir comment les questions les plus actuelles ont été abordées naguère comme jadis, ici comme ailleurs[5] ».

Après une éventuelle brève séquence introductive qui peut permettre d’aborder les enjeux de l’objet d’étude de façon très généraliste, de mettre les élèves en questionnement et de comprendre l’attitude à adopter (recul réflexif), on préconise aux professeurs de dérouler deux séquences autour du thème limitatif. « L’une s’appuie sur la lecture d’une œuvre littéraire (bibliographie prescrite) ; l’autre porte sur l’analyse d’un groupement de textes, d’œuvres artistiques et/ou de documents de natures et de supports variés. L’ordre des séquences est laissé au choix du professeur[6] ».

Les instructions officielles mettent l’accent sur :

- La lecture d’œuvre littéraires, dont des œuvres d’idées ; l’appréhension des textes et des œuvres de manière réfléchie

- Les travaux d’écriture pour ordonner la pensée, soutenir un point de vue, justifier par des arguments variés…

- L’analyse de l’image, la fréquentation de lieux muséaux ou patrimoniaux, la rencontre avec le spectacle vivant

- Le travail sur la langue et le déploiement du lexique abstrait qui enrichit la réflexion sur le thème.

J’ai retenu là quatre axes du programme, tellement propédeutiques aux nouveaux programmes de BTS ! Et je tiens à rassurer après l’expérience de ces trois dernières années : aborder un thème unique ne lasse pas et ne décourage pas les élèves, puisqu’on peut avec eux multiplier les entrées dans le thème par des axes de réflexions différents, varier les modalités, les problématiques et les supports.

Enfin, autre similitude entre le Bac pro et le BTS : les modalités d’examen. La nouvelle épreuve de CGE peut donner l’impression d’être calquée sur celle de français de bac pro. Le document comparatif des épreuves[7] tend à le prouver. Mais ce sont bien les démarches de lecture et d’interprétation, le niveau de réflexion, le degré de maîtrise des compétences argumentatives qui diffèrent. Il s’agit donc de penser les attendus et de mobiliser la réflexion, l’esprit critique et la culture, à un autre niveau, selon d’autres échelles.

La forme de l’épreuve, en tout cas, est partagée par tous les étudiants, quelle que soit la voie scolaire empruntée. L’exercice demandé à l’examen n’a pas vocation à mettre l’étudiant en échec, mais à lui permettre de réactiver les méthodes et les compétences acquises depuis le début du lycée, sans trop de formalisme, selon les exercices scolaires qu’il a pu pratiquer : dissertation, délibération, essai argumentatif…

Enfin, l’analyse comparée d’un sujet de bac pro et du sujet zéro de BTS[8] nous renseigne sur les démarches de lecture auxquelles les élèves et les étudiants ont été formés : lectures actives, démarches analytiques, construction de sens (de la compréhension et de l’interprétation vers la confrontation), mise en relation de textes et de documents dans des corpus, culture acquise par la fréquentation des œuvres. De même, l’expression orale et écrite a progressé sur le cycle, à travers des productions variées, qui ont rendu le bachelier capable de produire un propos cohérent, pertinent et argumenté, et d’inscrire sa réflexion dans une pensée autonome et nourrie culturellement.

Le contexte actuel rend donc possible l’accès des bacheliers professionnels à la Culture Générale et à l’Expression (CGE) et leur offre des possibilités de réussite. Le nouveau programme leur permettra de renforcer leurs compétences, dans la logique de ce qu’ils ont déjà pratiqué et appris. La CGE contribue alors pleinement à la réussite de tous les étudiants accueillis, quels que soient leur parcours et leur formation antérieure. Elle permet l’acquisition de compétences nécessaires à leur vie personnelle, professionnelle et citoyenne.

[1] https://www.education.gouv.fr/12-mesures-pour-faire-du-lycee-professionnel-un-choix-d-avenir-pour-lesjeunes-et-les-entreprises-378032

[2] Note de service Dgesco, BOEN du 14 mars 2024

[3] Pour le bon usage de ce document, il se présente en trois colonnes : les compétences, référées au programme, les vingt capacités déclinées sur proposition académique, les attendus de fin de cycle.

En couleur l’inscription des 8 compétences des nouveaux programmes de CGE.

[4] BOEN spécial n°1 du 6 février 2020 5 BOEN n° 8 du 22 février 2024

[5] Finalités et enjeux de la classe de terminale professionnelle in Programmes parus au BOEN spécial n°1 du 6 février 2020

[6] Mise en œuvre des programmes, ibid.

Lettres - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA