espace pédagogique > disciplines du second degré > Lettres

Si l’IA m’était contée : un élève de collège peut-il réviser sa grammaire et sa conjugaison avec l’Intelligence Artificielle ? Enjeux et problématiques.

mis à jour le 26/05/2025

Les élèves de troisième ont commencé depuis deux ans à utiliser l’intelligence artificielle pour réaliser des travaux complexes, et notamment des rédactions. Face à cette utilisation qui interroge la posture enseignante, et qui risque de devenir récurrent, j’ai souhaité tester leur capacité à se servir de l’IA à bon escient en cours de français.

Domaine 2 : Communication et collaboration

Compétence 2.2 Partager et publier

Compétence 2.3 Collaborer

Domaine 3 : Création de contenus

Compétence 3.1 Développer des documents textuels

Compétence 3.2 Développer des documents multimédia

mots clés : IA, intelligence artificielle, numérique, crcn-2.2, crcn-2.3, crcn-3.1, crcn-3.2

Depuis deux ans maintenant et la démocratisation de l’IA pour tous, nombre d’enseignants se retrouvent face à des copies toutes aussi artificielles. Aucune erreur orthographique, un propos méthodique et argumenté, mais possédant un aspect presque robotique... Nombre de travaux d’élèves présentent tous les critères d’une réalisation par l’IA et les enseignants apprennent chaque jour davantage à les repérer. Nombre d’entre eux ont d’ailleurs au moins une application de ce type installée sur leur téléphone.

Pourtant, et afin de dédiaboliser l’intelligence artificielle, il convenait de proposer aux élèves une séance leur permettant de découvrir les vraies potentialités de l’IA en termes de pédagogie, et pas seulement en ce qui serait du résultat brut qu’elle peut fournir. A travers ce travail, j’ai pu me rendre compte des inégalités que l’IA génère pour nos élèves, et prendre compte également du potentiel qu’elle peut développer pour ceux qui la maîtriseraient au mieux, et comprendraient l’intégralité de ses possibilités.

* Quelle a été la démarche mise en œuvre ?

1) Il est exposé aux élèves l’objectif du travail : demander à une intelligence artificielle de se faire interroger par celle-ci sur des points de grammaire et de conjugaison afin de déterminer ses forces et ses faiblesses dans le cadre des questions de grammaire au brevet. Ainsi, on demandera à l’IA de nous « générer » des exercices (peu longs, avec seulement 3 à 5 interrogations et strictement fermées, à réponse unique) puis ensuite de nous les corriger.

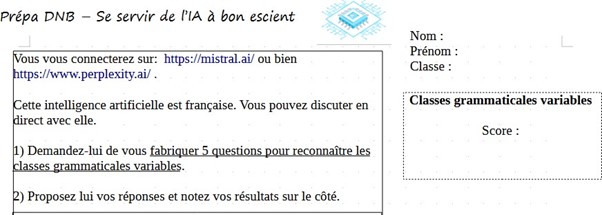

2) Il est demandé aux élèves de se connecter sur le site IA de leur choix. Plus qu’une proposition, il est intéressant de leur demander où en est leur connaissance de l’IA : assez souvent ChatGPT revient, alors que certains peuvent proposer Mistral IA, DeepSeek, Gemini, Copilot ou encore Perplexity.

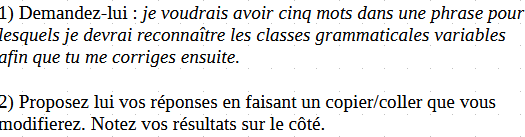

Figure 1 : Le premier travail proposé, en version 1 =>

3) Lors d’un premier temps, il a simplement été proposé aux élèves de demander à l’intelligence artificielle de se faire questionner en cinq points sur la reconnaissance des classes grammaticales variables. Plusieurs écueils commencent à apparaître :

a) Les élèves ayant des problèmes de formulation ne parviennent pas à obtenir ce qu’ils souhaitent, l’IA ne réussissant pas à identifier leur demande. En réalité, la demande elle-même est une tâche complexe, loin d’être à la portée de tous. Ces élèves ont l’impression d’être lâchés dans un univers déroutant.

b) L’IA se trompe dans ce qu’elle propose. Ainsi dans une phrase proposée à un élève : Je l’aime fort. Fort est considéré comme adjectif par l’IA (qui corrige donc l’élève), là où il s’agit en réalité d’un adverbe. Lorsqu’on lui signale, elle se corrige et reconnaît son erreur.

c) L’IA propose des exercices déjà-faits par ses soins, ou bien réexplique la leçon, ou encore propose des exercices trop vastes (exemple : « donne toutes les classes grammaticales de ces dix phrases »), sans oublier la pure leçon, récupérée sur divers sites, aux grilles d’analyses potentiellement discutables.

En grammaire, l’IA a tendance à ne pas s’interroger sur l’âge de l’utilisateur : proposant notamment et de manière indifférente des notions vues ou non vues par des collégiens, en relayant des interrogations proches de celles d’étudiants de lettres.

d) Un premier bilan indique donc que les élèves ne peuvent être totalement autonomes face à l’IA et qu’un regard extérieur, scientifique et spécialiste, peut encore s’avérer nécessaire. Secondement, il peut être même nécessaire d’aider et potentiellement de différencier les approches pour les élèves, et notamment ceux pour qui l’expression écrite est trop fragile et pour qui l’IA ne parvient pas à fournir ce qui est attendu, amenant à un travail contre-productif : l’IA n’aide plus, elle complexifie !

e) Aussi, les élèves les plus habitués à déjà utiliser cette IA ET ayant une capacité de formulation, ou d’imitation évidentes sont davantage en mesure de réussir. Pour preuve, ceux-ci sont capable d’enchaîner les demandes à l’IA, qui leur fournit des exercices de révision systémiques. Assez rapidement, les élèves sont en mesure d’évaluer leurs points forts et leurs faiblesses en grammaire et en conjugaison. A contrario, les élèves les plus en retrait sur l’expression, passent davantage de temps à essayer d’obtenir ce qu’ils souhaitent.

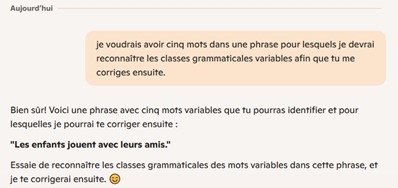

L’IA propose des phrases à analyser, des classes grammaticales à reconnaître, des verbes à conjuguer. Les élèves se servent de la fonction « copier-coller » pour proposer leur réponse, obtenir corrections et explications au besoin.

+) Il a été proposé, avec un autre groupe d’élèves, à la suite des écueils rencontrés durant la première séance (voir ci-dessus le b), de proposer une première formulation intégrale à l’IA, afin d’obtenir des résultats et une mise au travail plus rapide.

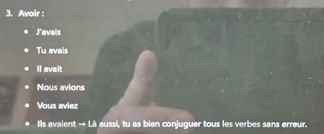

Figure 2 : Travail mis à jour afin de guider les élèves dans leur demande =>

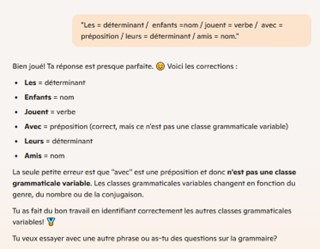

A mesure d’expériences avec d’autres groupes, de nombreuses erreurs sont apparues de la part de l’IA. Il serait trop long d’en dresser une liste exhaustive, mais parmi les plus visibles se trouvent notamment des problèmes de terminologie grammaticale. L’IA ne fait guère de différence entre personnes et pronoms. De la même manière, la casse peut-être mal supportée : la présence d’accents sur les terminaisons du passé simple l’induit en erreur. Le mode verbal est également une donnée aléatoire, qu’elle ne mentionne pas toujours aux élèves. Enfin, les erreurs d’accord ou d’homonymie ne sont pas rares.

A mesure d’expériences avec d’autres groupes, de nombreuses erreurs sont apparues de la part de l’IA. Il serait trop long d’en dresser une liste exhaustive, mais parmi les plus visibles se trouvent notamment des problèmes de terminologie grammaticale. L’IA ne fait guère de différence entre personnes et pronoms. De la même manière, la casse peut-être mal supportée : la présence d’accents sur les terminaisons du passé simple l’induit en erreur. Le mode verbal est également une donnée aléatoire, qu’elle ne mentionne pas toujours aux élèves. Enfin, les erreurs d’accord ou d’homonymie ne sont pas rares.On constatera également la nécessité, lorsque certains élèves travaillent sur le conditionnel présent, à maîtriser l’imparfait puisque la notion implicite qu’induit l’IA est celle de la concordance des temps. Malgré les demandes répétées de l’élève de n’avoir QUE du conditionnel présent, l’IA n’a jamais été mesure de ne lui proposer que du Conditionnel présent à conjuguer.

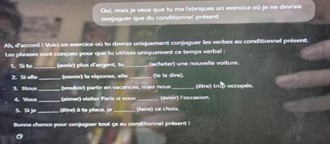

Figure 3 : Les erreurs orthographiques ne sont pas rares =>

Figure 4 : Les exercices proposés contiennent des notions implicites, non annoncées, non demandées =>

* Quelles sont les plus-values pour les élèves/pour l’enseignant ?

Il ressort de l’expérience que ce travail doit permettre aux élèves de travailler l’expression de sa volonté de manière claire pour définir ses modalités de travail. Point positif, cela amène à une explicitation des attendus. Car une IA, en l’état actuel des choses, n’est absolument pas en mesure d’interpréter correctement une demande d’aide pédagogique mal formulée. Ainsi, ce travail doit-il être la monstration et l’entraînement pour l’élève que seule une plume plus claire et plus complète peut permettre de faire fonctionner l’intelligence artificielle. La langue devient donc en contrepartie, et contre tout attente, beaucoup moins artificielle ! On en vient même à se demander, à ce stade, si une plume experte n’est pas nécessaire pour arriver à ses fins.

Quelques exemples de travaux et de “surcorrections” proposées par Copilot :

BILAN : Il apparaît que l’IA n’est véritablement utile, ou du moins efficace qu’avec les élèves déjà relativement en réussite au point de vue des compétences langagières. Se distinguent quelques élèves plus à l’aise avec l’outil numérique (non informatique, car le mode de travail est assez proche d’un environnement Android plutôt que Windows/Linux). Ces élèves, interrogés à ce sujet, se révèlent assez satisfaits du travail avec l’IA, se disant plus efficaces comparativement à un travail en classe ou avec l’enseignant. Le vase-clos qu’impose cet outil leur semble favorable. Mais pour nombre d’autres, et notamment le public le plus fragile, l’IA n’est pas opérationnelle concernant ce type de travail. Les élèves à difficultés de type dys-, peinant dans l’orthographe lexicale/grammaticale et la formulation, le sont d’autant plus que leur demande est mal interprétée et nécessite des ajustements, s’ils ne s’engagent pas déjà dans des tâches annexes, inutiles ou faussées, car mal préparées par l’IA. Aussi, l’autonomie autour de l’IA aurait-elle plutôt tendance à creuser des inégalités déjà existantes plutôt que de les réduire, tout en laissant davantage d’espace à des élèves plus curieux ou technophiles, pouvant se fatiguer d’exercices papiers, ou nécessitant un suivi plus particulier, illusion que donne l’IA lorsqu’elle est correctement manipulée.

Je remercie vivement Anissa, Burak et Néhira, élèves de 3e, d’avoir accepté de jouer le jeu de l’interview suite à cette expérience. C’est leur témoignage que vous pouvez écouter ici : interview d'Anissa, interview de Néhira.

Contribution de M. GAULON Jean-François - Collège Joséphine Baker, Le Mans

ROBERT Thibaud, Collège françois Viète

information(s) pédagogique(s)

niveau : Collèges tous niveaux, --- COLLÈGE ---

type pédagogique : démarche pédagogique, production d'élève

public visé : enseignant

contexte d'usage : travail autonome

référence aux programmes :

* Niveau / discipline : 3e

* Références aux programmes/compétences :

• Connaissances et compétences linguistiques : révision de grandes entrées au programme de grammaire et de conjugaison au cycle 4 dans le cadre du brevet

• Compétences langagières et compréhension de l’écrit : nécessité de s’exprimer clairement à l’écrit pour être compris et avoir une parole/un écrit performatif, intelligible, amenant à su concret

• Les méthodes et outils pour apprendre : mobilisation d’outils numériques pour apprendre et progresser

Vous trouverez ici le document donné aux élèves pour travailler.

Lettres - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA