espace pédagogique > disciplines du second degré > arts plastiques > enseignement > leçons

Arts Premiers

mis à jour le 12/03/2025

mots clés : sculpture, modelage, argile, masque, matière, outil, geste, forme, exposition, arts premiers

Au début du 20e siècle, Picasso et les artistes modernes découvrent les arts premiers d'Afrique, dont les formes rituelles bouleversent leur approche de la création. Fascinés par leur expressivité brute et leur liberté formelle, ils y trouvent une source d'inspiration radicale, rompant avec les conventions académiques occidentales.

L'art africain, avec ses volumes stylisés et ses abstractions puissantes, influence non seulement le cubisme, mais aussi d'autres mouvements comme le fauvisme, l'expressionnisme et le surréalisme, chacun y puisant une nouvelle esthétique.

Bien que créés pour faire office d’outils spirituels ou fonctionnels, ancrés dans des pratiques religieuses et sociales, ces objets ont été réinterprétés comme des œuvres d'art en Occident, détachés de leur usage rituel.

Cette séquence s’inscrit dans le prolongement de deux séances durant lesquelles les élèves se sont familiarisés ou ont retrouvé des réflexes liés aux gestes du modelage.

La séance débute par une évaluation diagnostique orale sous forme de question au groupe: Qu’est-ce que l’on a appris les années précédentes de la technique du modelage ? qu’avons-nous retenu comme savoirs ?

Les réponses portent sur les matériaux, les outils, les gestes et les représentations tridimensionnelles, que les élèves vont finalement nommer « sculpture ».

La question est de poursuivre cette réflexion à partir d’un objet, le masque, dont la fonction reste mystérieuse mais pour lequel l’esthétique est aujourd’hui souvent muséifiée. Les élèves sont amenés par la pratique à s’interroger sur des enjeux techniques et théoriques de la sculpture.

Cette exploration doit permettre d’ouvrir un questionnement sur des objets (sculptures) provenant de cultures extra-occidentales qui ont fortement influencé les artistes modernes.

Le professeur annonce avoir lu, avec étonnement, un article de presse désignant Paris comme l’épicentre des arts premiers dans le monde. Le même article confirme l’influence considérable de ces objets sur les artistes du mouvement moderne. Le professeur feint de ne pas comprendre et annonce que le meilleur moyen de se rendre compte est de reproduire ces objets.

Il est annoncé aux élèves qu’ils vont réaliser la reproduction d’un « masque » et à cet effet, il est vérifié ce que les élèves associent au mot « masque ».

Différents outils sont classés et disposés sur une table centrale, ils devront revenir à leur place en fin de travail. Une attention particulière sera portée à la gestion par l’élève de son espace de travail et la compétence « mener un projet » sera donc évaluée.

L’évaluation proposée en fin de séance part du principe que tous vont s’investir et expérimenter. Elle prend donc la forme d’un questionnaire visant à identifier quels sont les points précis qui ont intéressé différemment chacun des élèves.

Elle prend la forme d’une petite fiche que l’élève renseigne seul en suivant les 3 points suivants:

• 3 éléments que tu ne connaissais pas :

• 2 éléments que tu as découvert et qui t’ont intéressé :

• 1 élément sur lequel tu aimerais avoir plus d’informations :

Plusieurs points du programme peuvent être abordés dans cette situation d’enseignement ouverte, exploratrice et réflexive. Le dispositif permet de de faire émerger les questions d’enseignement suivantes :

La pratique plastique doit permettre aux élèves de maitriser la matière, de reproduire et d’inventer des formes simples, spécifiques.

Il s’agit de faire acquérir des outils syntaxiques et notionnels pour décrire et analyser des formes particulières.

Les collégiens abordent également par cette séquence sur les arts premiers, tout un pan de culture artistique parfois oublié. Il convient en effet d’appréhender la notion d’objets rituels, sacrés, magiques. Les élèves sont invités à percevoir les legs et réminiscences de ces objets dans l’art occidental, à saisir en quoi la recherche de formes simples dans l’art actuel est souvent puisée dans les arts premiers.

Chaque élève reçoit une petite image reproduisant un masque issu ou inspiré des collections d’art premier du quai Branly. La provenance géographique et la fonction du masque y sont brièvement indiquées au dos. Les images sont attribuées au hasard, sauf pour les élèves à besoins particuliers, auxquels il est donné un masque avec une volumétrie simple. Pour ceux-là le vocabulaire de la fiche descriptive du masque peut être simplifié.

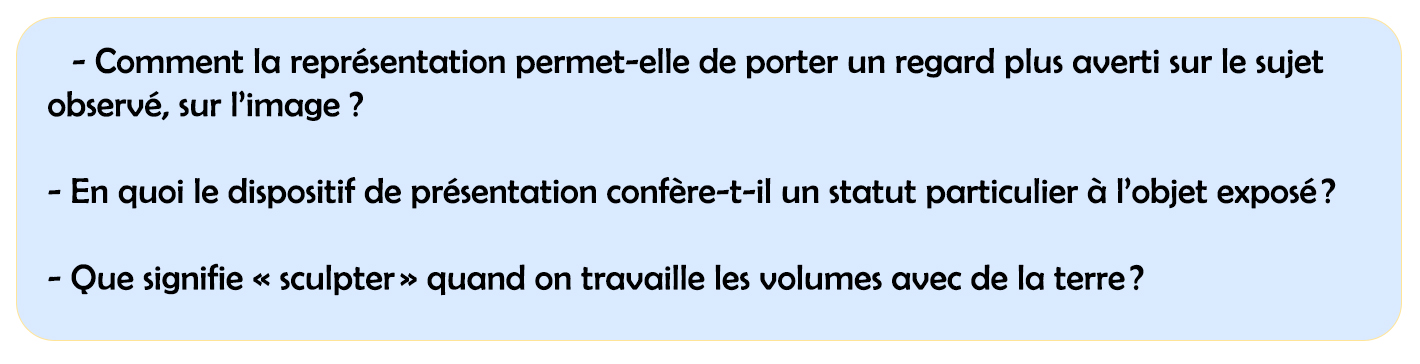

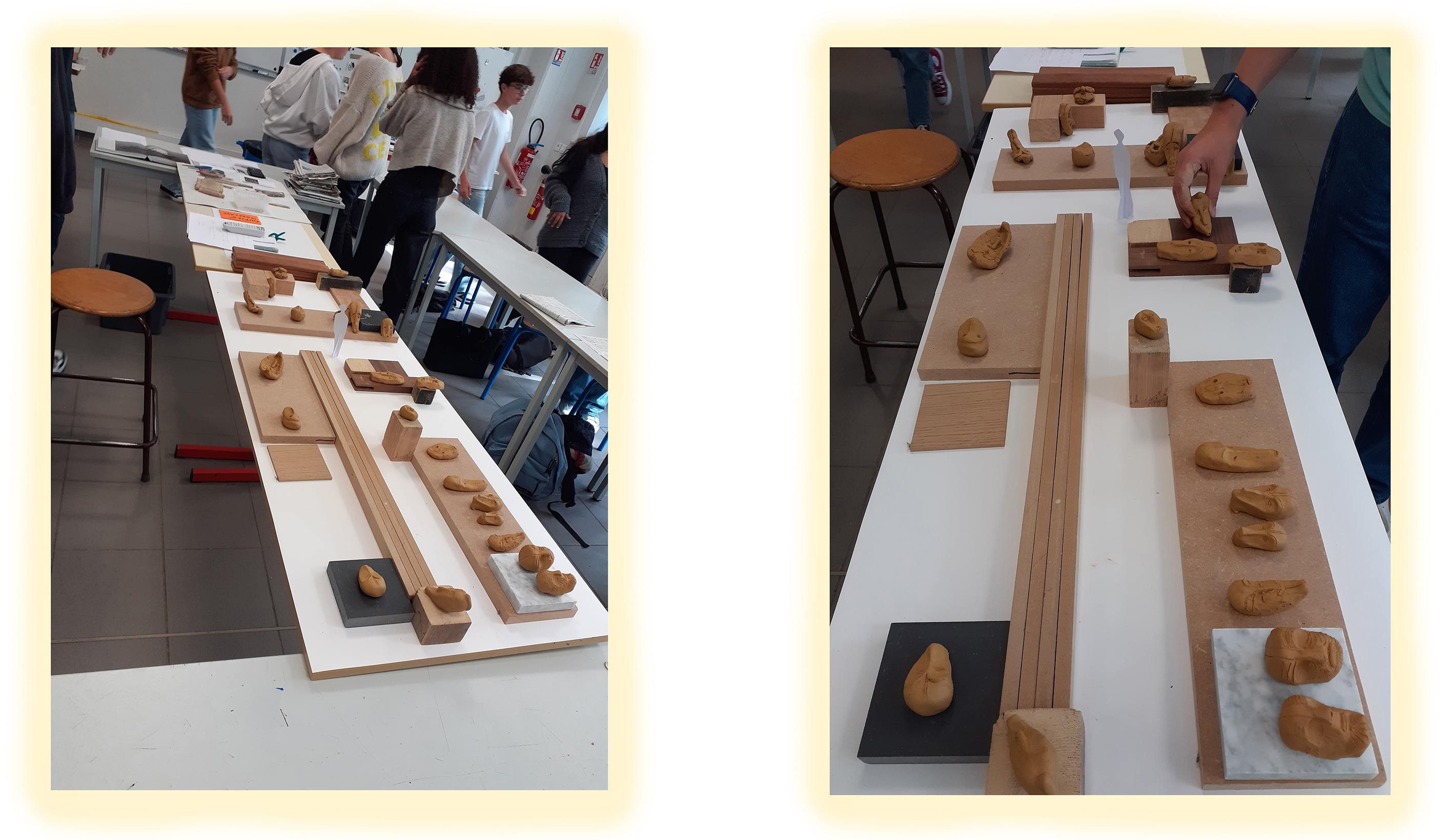

Sur une table centrale, un espace est aménagé avec une série de tasseaux de bois de dimensions différents. Certains tasseaux organisent des circulations quand d’autres peuvent être assimilés à des socles.

Une silhouette en papier donne une échelle à cet espace de présentation.

"Reproduisez en argile le masque qui est sur votre image"

Travail tridimensionnel

25 minutes

Certaines contraintes (utiliser tout le palet d’argile et l’obligation de porter attention à tous les côtés de l’objet) est précisée. En effet, l’objet sera regardé de tous les côtés.

La demande est complétée avec une projection au tableau :

« Dans 25 minutes vous exposerez vos objets-mini-masques au

« musée » de la table centrale »

Les élèves ont des habitudes de fonctionnement. Ils gèrent seuls la préparation et le nettoyage ultérieur de leur espace de travail (protection des tables avec du papier journal pour éviter que la terre ne s’étale trop) et les accès à l’eau.

L’utilisation, voire le détournement des outils s’effectue de manière simple. Quelques élèves se déplacent pour mettre un peu d’eau dans des coupelles à disposition afin de rendre la terre plus souple.

Les questions que les élèves peuvent se poser tournent autour de la matière : quelles sont les caractéristiques de celle-ci ? Quels sont les gestes à privilégier pour « sculpter » la terre ? Comment manipuler, travailler, maitriser la matière ? Quels outils utiliser et comment ? Comment les contraindre pour obtenir les effets souhaités, comment les détourner ? Comment développer telle forme, comment la reproduire ?

Celui qui surveille l’horloge annonce à la classe la fin du modelage et le début du nettoyage. Il assure ainsi la bonne tenue du temps et le passage à la phase de présentation des objets sur l’espace dédié. Les élèves viennent placer ou plutôt exposer leur production sur la table centrale et se regroupent autour.

La verbalisation débute par une tentative de compréhension collective de ce que sont ces objets d’arts premiers. Il s’agit de les approcher par l’expérience passée de la représentation tridimensionnelle et à présent par le langage et donc le lexique. Comment dire cette forme ?

"Ce n'était pas si simple"

...disent les élèves, alors, fait remarquer l’enseignant, que ces objets paraissent moins compliqués en tant que modèle que l’objet à reproduire de l’exercice précédent à savoir, le pouce de la main (« mon pouce devient une sculpture »).

La verbalisation doit faire ressortir des caractéristiques communes des objets, en termes de formes (épurée, schématique, stylisée, géométrique, symétrique, anguleuse, saillante, bombée, évidée, disproportionnée, incurvée…), de matériaux (bruts, naturels…) de chromatisme (palette de couleur restreinte, pigments naturels…) et parfois de symbolique (asexuée).

L’échange évolue vers la fonction originelle de ces objets (rituels, cérémonies, cultuelle…) et précise un ou deux points sur leur utilisation.

Les élèves font ressortir du vocabulaire, des notions, des opérations qui sont ensuite complétées si besoin par le professeur : relief, volume, sculpture, vide/plein, mais également du fait du dispositif de présentation : présentation, point de vue, socle, mise en valeur, changement de statut. …). Il s’agit de dire ce qu’est la sculpture.

Les premières références concernent les objets donnés en image en début de séance.

- Masque FANG du Gabon / Masque SONGYE du Congo / Masque LEGA du Congo /

- Une sculpture de Constantin Brancusi : Mademoiselle Pogany est projetée au tableau sans que l’auteur, que les élèves connaissent soit mentionné.

Les élèves doivent décrire ce qu’ils voient. Assez naturellement ils tissent des points communs avec les caractéristiques des objets africains préalablement observés (épuré, minimal, géométrique, symétrique, arcades marqués…). « C’est une sculpture d’un des plus grands sculpteurs du XX° siècle que vous connaissez tous ». Le professeur projette Muse endormie de Brancusi que tous identifient pour l’avoir découvert l’année précédente.

Deux références peuvent compléter ce cours :

- Jean Nouvel : Musée du quai Branly, Paris (vidéo) : Propos général du musée. Présentation générale du musée du début : 2.19mn

- Vues ou vidéo de l’atelier de Brancusi au pied du Centre Pompidou, dans lequel on voit non seulement les matériaux, mais également les sculptures, socles et outils.

- Les ressources de l'exposition "Objets en question" au Musée du Quai Branly. Croisements entre le Surréalisme, l'ethnologie et l'archéologie.

Ressources associées :

Une sculpture en carton, tête : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/arts-plastiques-insitu/enseignement/lecons/une-vraie-tete-1199400.kjsp?RH=ARTP

Thierry Hoppe

information(s) pédagogique(s)

niveau : tous niveaux, Cycle 4

type pédagogique : leçon

public visé : non précisé

contexte d'usage :

référence aux programmes :

La représentation, la fabrication, la matérialité

arts plastiques - InSitu - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA