espace pédagogique > disciplines du second degré > arts plastiques > enseignement > leçons

du livre d'art au livre d'artiste

mis à jour le 17/12/2015

mots clés : livre, objet, artiste, histoire de l'art, exposition, spectateur, lecteur

"Je pense les choses en ponctuation,

en plaçant dans un espace ou une surface donnée,

les éléments qui vont ponctuer cet espace"

Claude VIALLAT

les objectifs du projet

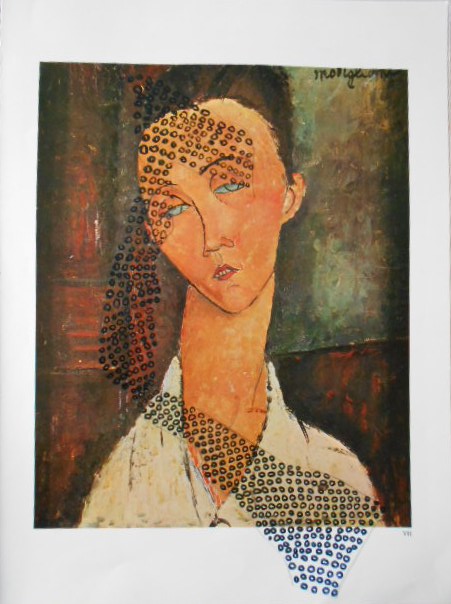

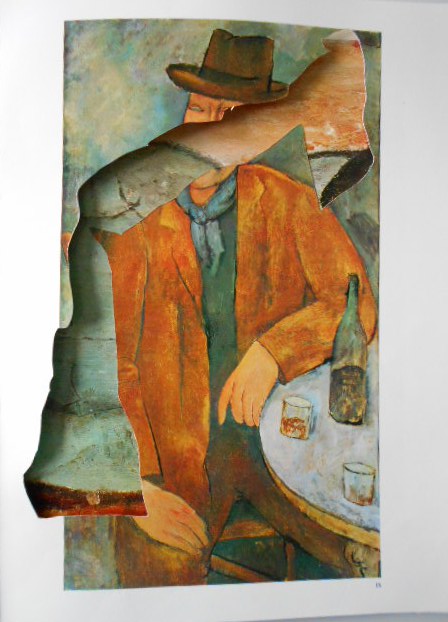

A partir d'une ancienne collection de livres d'art «Grands peintres », il s'agissait d'amener les élèves de 6ème à découvrir, regarder et analyser une pratique picturale d'un peintre célèbre à travers des reproductions et interroger le statut de ces ouvrages en intervenant directement dessus.

Ouvrage documentaire ou production artistique ? Le détournement de l’objet, son statut puis ses modalités et lieux de présentation sont questionnés par les élèves.

La notion de livre-objet ou livre d'artiste sera travaillée avec les élèves tout au long de leur scolarité au collège car ils ont la possibilité d'emprunter au CDI deux coffrets de livres d'artistes (6ème - 5ème / 4ème - 3ème). Le livre comme œuvre est déjà une réflexion amorcée par les élèves de 6ème à ce stade de l'année.

Ce travail entre dans un projet plus large: "la classe, l'oeuvre".

Les enseignants devaient travailler avec leurs élèves sur l'oeuvre de l'artiste proposée par le Musée d'art de Nantes et s'engager dans une restitution lors de la nuit des musées.

Sans titre

1979 - 80

peinture sur toile de tente militaire

325 x 475 cm

"Cette peinture est réalisée sur une toile de tente militaire, un tissu raide et lourd dont les coutures sont soulignées par des pan de couleur et recouverts par le motif habituel de l'artiste. Utilisant la technique de l'empreinte, Claude VIALLAT adopte, dès 1968, cette forme neutre toujours identique, aux contours mous, qu'il utilise invariablement. Son geste répétitif est accompagné d'un choix de couleur, nullement symbolique, pour l'intérieur et l'extérieur des formes."

Extrait de la présentation de l'oeuvre

sur le site du Musée d'Art de Nantes

L’oeuvre de Claude VIALLAT sera abordée tout au long du projet par rapport à la notion de support et plus particulièrement le choix d'un objet usuel pour peindre mais également pour la création d'un signe-signature permettant de passer du banal à l'artistique, du multiple au singulier.

L'analyse de l'oeuvre de Viallat a fait l'objet d'un brainstorming à partir duquel des axes ont été retenus par les élèves.

- une forme et un geste répétitifs

- un objet qui devient support de la création

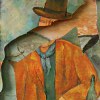

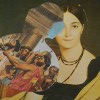

A partir d'une vingtaine de livres différents, chaque ilôt choisit le peintre sur lequel il souhaite travailler. Le choix final porte sur les peintres suivants:

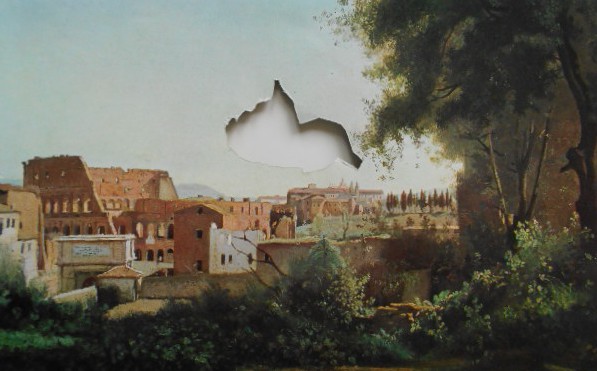

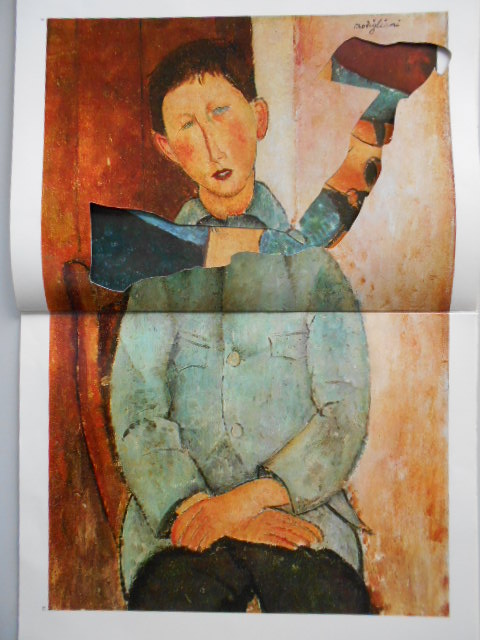

COROT - PICASSO - VLAMINCK - MODIGLIANI - DUFY - INGRES - RAPHAEL

"Mon travail est un rapport à l'histoire de l'art"

Claude VIALLAT

La découverte de l'oeuvre de Claude VIALLAT par les élèves mais surtout son rapport à l'histoire de l'art me conduit tout naturellement à construire cette situation d'enseignement sous une forme protocolaire, en trois étapes successives pour explorer ces vieux ouvrages laissés pour compte dans la bibliothèque de la classe.

- analyser la pratique d'un "grand peintre" parmi les livres proposés (sujets, traitement pictural, support, format);

- déterminer, créer une forme à partir d'éléments existants dans les différentes reproductions d'oeuvres du livre;

- penser, composer une ponctuation de cette forme à l'échelle du livre tout en prenant en compte le spectateur et l'effet recherché tout au long de la découverte du livre.

S'ils n'étaient plus compulsés par les élèves pour la quantité et l'exigence des propos, le format et la qualité des reproductions restaient réels. Intervenir sur un livre, le découper, le recouvrir reste difficile pour les élèves qui mesurent très rapidement les enjeux de leurs interventions et la nécessité de penser chaque action en amont. Les gestes seront précis, les interventions délicates. Ces livres, alors rebuts de la bibliothèque, requièrent à cet instant une autre dimension soulignée grâce à cette pratique réflexive.

Reproduire et répéter la même forme d'une œuvre à l'autre, recouvrir entièrement le support et en transformer l'espace perçu s'apparente à un protocole, à une règle que VIALLAT s'impose et les élèves à leur tour. Cette contrainte se fait signature dans le travail de VIALLAT mais l'enseignant peut également convoquer des artistes tels que PIERRE MABILLE, TORONI, CADERE...

La question de la création de cette forme se pose alors. C'est dans le répertoire de formes de chaque artiste choisi que les élèves vont en composer une nouvelle. Elle émerge de téléscopages d'éléments, d'associations, de mutations, d'hybridations de corps et d'objets ou encore de simplification.

Les élèves réalisent alors un poncif (pochoir ou empreinte) dans le but d'un travail mécanisé. Cette étape deviendra la signature du groupe qui interviendra dans une relecture du travail représenté et référencé de l'artiste.

ponctuer l'espace

Recouvrir, détourner et recadrer dans le but de transformer un objet en support artistique (du tissu d'ameublement à la peinture par exemple pour VIALLAT). Un jeu de fond-forme entretenant une relation visuelle entre la forme peinte et le motif laissé en réserve deviendra pour les élèves un sujet parfois épineux faisant l'objet de négociations, de débats mais finalement de choix. La difficulté de cette étape dépend de la technique souhaitée et employée par le groupe: collage, dessin, défonce....?

Dans le cas de la découpe, la prise en compte de la page suivante est obligatoire et c'est certainement celle-ci qui offrit les plus belles rencontres (fortuites?) d'images.

La ponctuation de l'espace par la forme inventée est à penser sur la page ou la double page, le recto-verso mais également à l'échelle du livre. Les groupes ont réussi à considérer la diversité de cette ponctuation à l'échelle du livre avec une logique de progression, de rythme, de variété de techniques ou encore de "petites histoires" inventées au fil des discussions.

la question de l'exposabilité du l'objet-livre

Le lecteur / spectateur a été pris en compte par les élèves. Celui-ci a une relation plus intime avec la découverte du livre contrairement à la toile de tente de Viallat qui nécessite un recul pour une visibilité de l'ensemble.

La temporalité est à la fois introduite par le rythme des formes sur les pages, la variation de leur nombre mais également par celle du spectateur qui décide du temps qu'il va souhaiter passer sur chacune d'elles.

Le travail des élèves a été montré à la Chapelle de l'Oratoire du Musée d'art de Nantes lors de la nuit des musées 2015 et des vidéos étaient également visibles sur le site du Musée durant une semaine.

virginie michel

information(s) pédagogique(s)

niveau : 6ème

type pédagogique : leçon

public visé : non précisé, enseignant

contexte d'usage : classe

référence aux programmes :

ressources associées

|

un livre... qui rend fou ! | 03/01/2024 |

Comment aborder la singularité et la poésie à partir du livre d’artiste ? |

||

| poésie, interactivité, matérialité, narration, papier, collaboration, livre d'artiste | sarah monfroy | |

ressource(s) principale(s)

|

sculpter un livre | 30/01/2019 |

| Comment passer d'un objet utilitaire à un objet artistique ? | ||

| volume, exposition | ||

arts plastiques - InSitu - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA

Cliquez sur les vignettes pour découvrir la galerie des livres d'art devenus des productions artistiques

Cliquez sur les vignettes pour découvrir la galerie des livres d'art devenus des productions artistiques