espace pédagogique > disciplines du second degré > arts plastiques > enseignement > leçons

redécouvrir la Vénus de Milo

mis à jour le 19/04/2025

mots clés : appropriation, copie, création, collage, dessin, matérialité, histoire des arts, culture artistique

Document sans nom

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Cette séance amène les élèves à se questionner sur le statut de la création artistique en passant par la copie d’une œuvre d’art.

Les élèves vont réaliser des choix plastiques liées au trait, à la forme ou encore à la matière, afin de réaliser leur version de la Vénus de Milo.

Le cours débute avec la projection au tableau d’une photographie de la sculpture de La Vénus de Milo.

Un premier échange, simple, direct et rapide, permet une approche de la petite histoire de l’œuvre : l’idée est de réaliser en direct au tableau le cartel de l’œuvre au fur et à mesure des réponses des élèves aux questions posées telles que :

Quelle est la nature de cette œuvre ?

Connaissez-vous son nom ?

Quelle déesse ?

De quelle époque historique parle-t-on ?

Où est-elle conservée et visible ?

L’enseignante précise alors ce que ne peuvent pas connaitre les collégiens, à savoir l’époque envisagée de la création, puis l’oubli et enfin le temps moderne de sa redécouverte. La vénus de Milo peut ainsi être situé dans l’histoire de l’art, après David de Michel Ange. Cette anecdote donne un aperçu de l’histoire de l’art qui n’est finalement pas si chronologique que cela.

La classe devine les enjeux de la séance à venir :

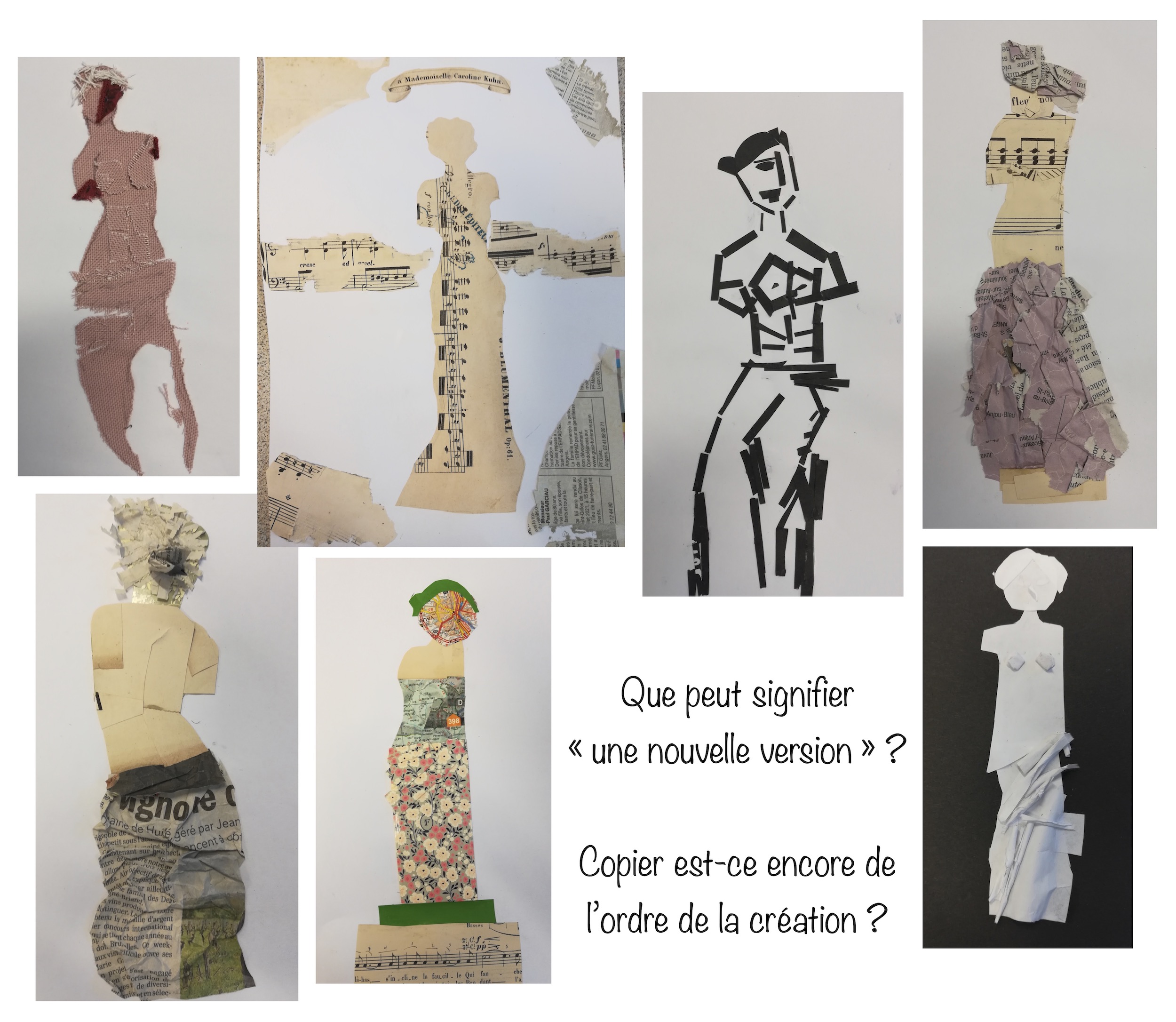

Quel statut artistique pouvons-nous donner à la copie d’une œuvre d’art mondialement célèbre ?

Pourquoi vouloir copier, se confronter à la beauté ?

Que signifie donner une nouvelle version d’une œuvre d’art ?

S’agit-il de la moderniser ?

En quoi toutes les variations ajoutent de la singularité, en font une œuvre d’art originale ?

La Vénus de Milo est la trouvaille d'un paysan grec, en 1820. Alors qu'il travaille dans son jardin sur la petite île de Milos, l’homme tombe par hasard sur deux blocs de marbre. Il déterre ensuite ce qui s'avère être des pièces qui constituent la statue devenue depuis la Vénus de Milo. La sculpture est particulièrement significative, elle peut représenter Aphrodite, la déesse grecque de l'amour. Une autre possibilité évoque la représentation d'Amphitrite, la déesse de la mer. Mais le mystère reste entier dans la construction de cette statue, avec notamment le fait qu’elle soit dépourvue de ses bras, de son pied gauche et d'une partie de son socle, éléments à part car il s’agit d’un assemblage de plusieurs blocs de marbre ; ces derniers n'ont jamais été retrouvés. Cette « Notre dame de la beauté » selon Heine, offre un élan et une torsion du corps est séduisante, attractive et semble évidente. La ligne est serpentine, le mouvement appelé le « hanchement » est depuis repris par des générations de sculpteurs. Comment la regarder ? Qu’est ce qui la distingue des autres statues du Louvre ? La séquence doit permettre de porter un regard attentif sur la sculpture, autoriser une possible rencontre entre l’objet et les élèves.

Le cartel visible au tableau, l’œuvre vidéoprojeté, il est temps pour les élèves de s’atteler à l’aventure de la copie.

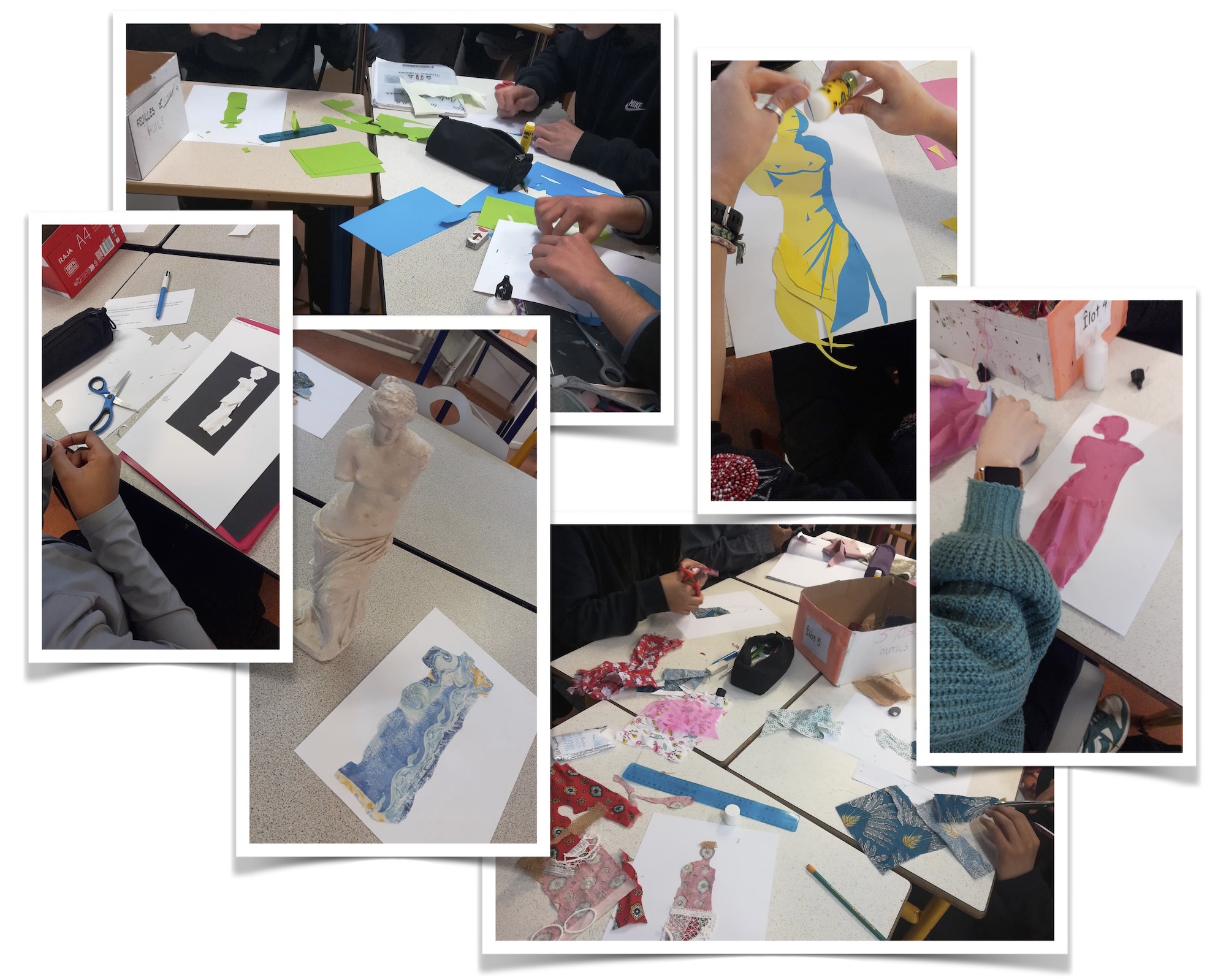

Répartis par îlots, ils ont à leur disposition des boites avec soit des papiers colorés, des papiers noirs et blancs, des papiers imprimés divers (type papier journal, partitions de musiques, papiers imprimés avec motifs divers…), tissus variés.

La demande est formulée directement à l’oral puis écrite ensuite au tableau :

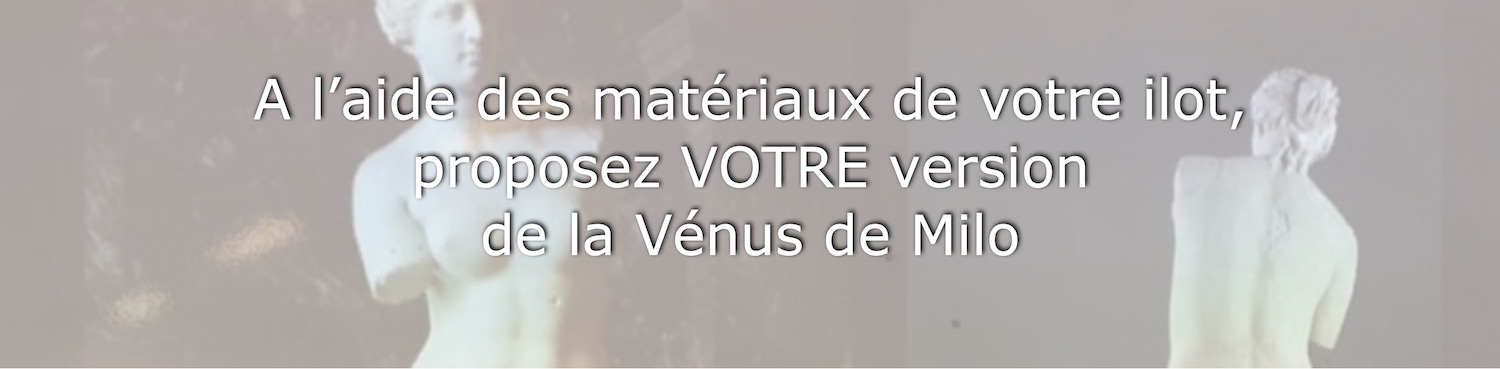

A l’aide des matériaux de votre ilot,

proposez VOTRE version de la Vénus de Milo

Le support pour cette approche très directe est un simple format A4 dessin.

Le travail est bi-dimensionnel et individuel.

Pour cette première approche de l’œuvre d’art, 35 minutes de pratiques sont suffisantes pour réaliser et finaliser une sensibilisation aux formes, matières et autres couleurs envisagées.

Après la production, un choix de travaux est effectué afin de pouvoir amener la parole des élèves et « faire dire » une pensée construite, structurée et structurante avec des mots précis et le vocabulaire dédié (sculpture, fragilité, courbe, équilibre…).

L’image de la sculpture de la Vénus est conservée visible, soit par une photocopie affichée au tableau, soit par la présence d’une reproduction miniature mais en volume de la sculpture.

En une petite minute, il est demandé d’indiquer dans le cahier, une phrase pour parler des productions affichées et ceci à partir des 9 notions, visibles par les élèves car accrochées au-dessus du tableau de verbalisation.

Ces phrases sont des leviers pour lancer les échanges sur les travaux.

Quelles sont les points de ressemblances entre la sculpture de la Vénus et vos travaux ?

Qu’est ce qui change ?

Sur ce travail, quels sont les choix effectués ?

Malgré le fait d’avoir copié la Vénus, avez-vous réalisé une production personnelle ?

Les compétences évaluées pour cette séquence tournent autour des entrées « Produire, créer. ».

Les axes « Choisir, mobiliser, adapter des langages et des moyens plastiques variés en fonction de l’effet qu’ils produisent en restant attentif à l’inattendu » sont aussi abordés.

Les œuvres de références pour cette leçon :

- Aphrodite, dite Vénus de Milo, vers 100 avant Jésus Christ, sculpture de marbre, Musée du Louvre, Paris. Date de découverte : 1820.

- Colette HYVRARD, Vélo de Minus, 1993, photographie, tirage 100 cm x 150 cm.

Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ?

La conférence retranscrite par InSitu qui permet de définir avec les élèves, cet objet appelé œuvre d’art.

La conférence retranscrite par InSitu qui permet de définir avec les élèves, cet objet appelé œuvre d’art.

hélène perroche

information(s) pédagogique(s)

niveau : 5ème, Cycle 4

type pédagogique : article

public visé : enseignant

contexte d'usage : classe

référence aux programmes :

La représentation : images, réalité, fiction.

La ressemblance : le rapport au réel et la valeur expressive de l’écart en art ; les images artistiques et leur rapport à la fiction, notamment la différence entre ressemblance et vraisemblance.

arts plastiques - InSitu - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA