espace pédagogique > disciplines du second degré > Lettres > enseignement > projets

l'aventure d'un projet : "on conte sur toi" - troisième partie, l'évaluation de l'oral

mis à jour le 17/06/2019

Résumé des épisodes précédents : Nathalie Labarre, professeur de français au collège Molière de Beaufort-en-Anjou et Claire Guillermin, conteuse professionnelle, ont présenté la démarche globale de leur projet conte qui fait l’objet d’un webdocumentaire. Dans ce dernier volet, elles présentent leurs réflexions sur l’évaluation de l’oral.

mots clés : oral, conte, action éducative

Le récit de la professeure

En 2016-2017, première année du projet, nous n’avons pas été amenées à définir précisément des critères d’évaluation pour évaluer l’expression orale des élèves : nous percevions les élèves qui parvenaient à bien s’exprimer, ceux pour qui éprouvaient plus de difficultés, sans avoir encore conçu des outils pour mesurer ces degrés de réussite : nous étions dans la découverte de ce qu’il était possible d’obtenir de nos jeunes 6e par le conte et l’oralité. La conteuse avait une finesse d’analyse sur laquelle le professeur se reposait. Le professeur savait adapter les propositions de la conteuse au niveau des élèves. Notre coopération fonctionnait bien, nous étions assez étonnées de voir les progrès sur l’année de nos petits groupes et la nouveauté de notre expérimentation nous comblait.

Les fiches des élèves et les premières avancées

Pendant l’année 2017-2018, voulant aller plus loin, nous avons beaucoup échangé sur ce qu’était, pour chacune d’entre nous, un travail réussi. Pourquoi, comment, un conte est-il bien raconté ? Que faut-il avoir compris ? Que faut-il savoir faire ? Nos critères, à cette époque, n’étaient pas encore harmonisés. Début juin 2018, afin de comprendre ce que les élèves retenaient de la démarche, nous leur avons fait créer collectivement leur propre fiche d’auto-observation. C’était une fiche très pertinente, qui permettait vraiment de voir ce que chaque classe avait retenu des méthodes et enjeux de notre travail.

Pendant l’année 2017-2018, voulant aller plus loin, nous avons beaucoup échangé sur ce qu’était, pour chacune d’entre nous, un travail réussi. Pourquoi, comment, un conte est-il bien raconté ? Que faut-il avoir compris ? Que faut-il savoir faire ? Nos critères, à cette époque, n’étaient pas encore harmonisés. Début juin 2018, afin de comprendre ce que les élèves retenaient de la démarche, nous leur avons fait créer collectivement leur propre fiche d’auto-observation. C’était une fiche très pertinente, qui permettait vraiment de voir ce que chaque classe avait retenu des méthodes et enjeux de notre travail.Document 1

Il a été clair pour nous que la classe qui s’était la plus impliquée, avec laquelle nous avions eu le sentiment d’une plus grande efficacité, était celle qui avait trouvé le plus de critères. Le souci était que cette fiche d’auto-évaluation ne pouvait être élaborée qu’en fin d’année, et à moins de mettre de côté l’intérêt de la démarche d’analyse et la prise de recul, elle ne pouvait plus servir pour la nouvelle année qui s’engageait. Dommage…

Fin septembre 2018, le projet a démarré dans les nouvelles classes de 6e. Claire Guillermin et moi nous interrogions encore sur nos méthodes d’évaluation, d’autant plus que nous travaillions avec trois autres collègues de deux autres collèges, qui se lançaient dans l’aventure : fallait-il nous harmoniser alors que nos démarches étaient d’emblée différentes ? Un collègue voyait dans ce projet l’occasion de relâcher un peu la pression ; une autre envisageait une fiche des réussites (à construire progressivement) ; une troisième se donnait simplement comme objectif premier que les élèves prennent la parole sans se projeter déjà sur la suite. Quant à la conteuse et moi-même, nous avions deux ans d’expérience derrière nous, et nous avions besoin d’aller plus loin que ce que nous avions déjà testé. Nous cherchions à savoir quoi observer, pour pouvoir, au-delà du premier jet, faire progresser les élèves : sur quelles techniques concrètes s’appuyer ? quels conseils donner ?

La conception de fiches plus structurées

La première fiche que nous avons construite (document 2) a été faite unilatéralement ; la professeure a réfléchi et proposé ; la conteuse a récupéré cette réflexion et s’est interrogée : les progrès sont-ils si linéaires que cela ? Peut-on être sûres que le conte s’approprie ainsi ? J’ai testé en classe et j’ai effectivement pris conscience que, non seulement la démarche était trop intellectuelle face à la réalité (la conteuse avait raison !) mais qu’en plus les élèves ne rentraient même pas toujours dans les cases imaginées…

Est venue alors l’idée de l’évaluation radar, qui permettrait visuellement d’attribuer un niveau à chaque critère important, tout en les désolidarisant. La conteuse et moi avons construit ensemble les points de réussite importants (et observables) (document 3) et nous avons testé le rendu visuel (document 4). Pendant ce temps, les élèves continuaient à pratiquer l’art du conte en classe, sans être véritablement évalués encore, parce que notre réflexion sur ce point était encore en cours… ce qui, en soi, n’empêchait pas la pratique, heureusement !

Sur les genoux, c’est mieux que rien !

Sur les genoux, c’est mieux que rien !Quand le premier trimestre a touché à sa fin, nous n’avions toujours rien de très concret. N’allais-je donc rien mettre sur l’oral dans les bulletins, alors que nous avions travaillé trois mois sur l’oralité ? Nous ne nous posions pas vraiment la question la plus importante (que mettre en place, explicitement et par écrit, pour faire progresser ?) parce qu’en fait, les choses se disaient quand même lors des ateliers. Alors, rapidement, sur mes genoux, j’ai pris une feuille de papier et, pendant quelques séances, j’ai noté les prénoms des élèves qui racontaient, pour observer deux choses travaillées :

1. Est-ce que l’élève résume ? Est-ce que l’élève raconte en détail ?

2. Est-ce que l’élève rapporte des paroles de personnages indirectement ? fait-il parler directement ?

Et l’évaluation du premier trimestre s’est arrêtée là, avec ces deux critères. C’était peu, mais nous étions au moins sûres que cela avait été travaillé, et que les élèves pouvaient réussir (document 5).

Deuxième trimestre, la feuille sur le genou s’est affinée et les évaluations bien écrites et bien pensées sont encore restées au placard. On a ajouté l’implication : est-ce que l’élève s’implique ou est-ce qu’on sent que, clairement, le travail est fait par-dessus la jambe ? On a observé aussi la coopération : dans le travail de groupe, il nous a semblé important de pointer cette nécessaire qualité. Et nous travaillions toujours sur les deux critères du premier trimestre.

L’aboutissement ?

Troisième trimestre, je continue de tester : pendant une séance, je décide d’observer quatre points, sur trois niveaux, un genre d’échelle descriptive improvisée pas très fine, que j’évalue en 1 (en cours d’apprentissage) et 2 (réussi) ou rien si non observé (document 6).

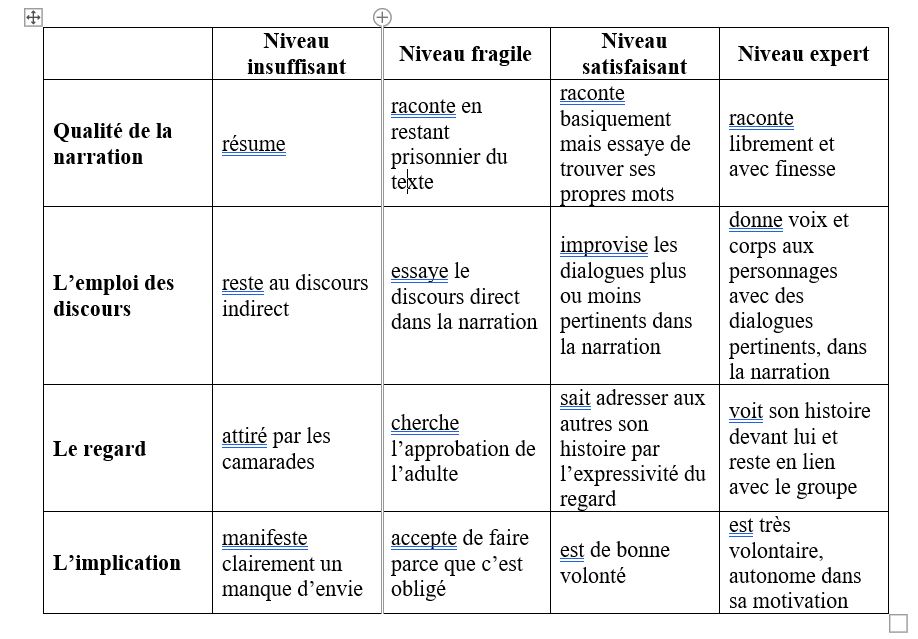

Avec le recul, je pense qu’on pourrait travailler sur quatre points et quatre niveaux gradués :

Cependant, ces critères ne prennent pas en compte un autre élément essentiel : la bonne compréhension de l’histoire et de ses enjeux. De plus, début juin, nous avons commencé des enregistrements sonores des prestations orales des élèves, et de nouvelles pistes se profilent : des éléments qui nous avaient parfois échappé « en direct » apparaissent, mais le langage corporel, qui donne aussi du sens, n’apparaît pas. Nos recherches ne sont donc pas encore terminées !

Et puis est arrivé le jour où j’ai raconté…

Comble du paradoxe, je fais travailler mes élèves sur l’oral, sans être moi-même très à l’aise. J’ai toujours besoin d’écrire, de lire des notes, de lire un texte sur lequel j’ai passé du temps. Conter ? J’ai bien essayé il y a quelques années, mais j’ai été si déstabilisée que j’ai préféré arrêter. Et pourtant, le goût du conte est là, ravivé à chaque venue de la conteuse.

Lundi 20 mai 2019, nous avons vécu notre première journée inter-collèges, lors de laquelle les élèves conteurs de Beaufort-en-Anjou ont rencontré les élèves de Pierre-Mendès France et ceux de Balzac à Saumur, pour, le matin, se raconter des histoires et écouter Marc Buléon. L’après-midi, chaque adulte encadrant avait préparé un atelier, et j’ai commencé le mien en racontant « Le juge et l’enfant » que j’avais lu dans « Marouf le cordonnier et autres contes », par Catherine Zarcate. Je l’avais préparé le dimanche, m’attachant à en retrouver la structure, et me disant à haute voix l’histoire deux fois. Ce n’était pas tout à fait la première fois que je racontais un conte intégral, mais c’était la première fois que je racontais le même conte plusieurs fois, et l’expérience a été très intéressante. Personnellement d’abord, puisque j’ai pris conscience que je pouvais mener le récit jusqu’au bout sans trop m’embrouiller, et que les élèves auditeurs étaient positifs dans leurs réactions. Voilà pour aider la prise de confiance en soi. Mais pour en revenir aux derniers critères d’évaluation, je me suis fait la remarque que même moi, adulte, professeur de français, même en connaissant les objectifs de l’oralité, même en maîtrisant les temps du récit : quand j’ai raconté, il n’y avait plus rien qui tenait ! J’ai allègrement mêlé passé simple, passé composé et présent. J’ai eu bien du mal à percevoir des images mentales cohérentes (mon personnage était-il à droite ? à gauche ? et cet objet, où le positionner ? où les lieux étaient-ils situés ?) et je me suis régulièrement sentie perdue dans ma narration.

Alors, sans que ce soit une régression dans notre réflexion, mais bien de nouveaux chemins qui se dessinent, je me demande : avec tous mes acquis d’adulte, ma petite expérience de la vie et ma maîtrise de la langue, est-ce vraiment faisable d’atteindre le niveau que je fixe pourtant aux élèves, à travers toutes ces grilles d’évaluation ? Ces indicateurs de réussite, plus qu’un but en eux-mêmes, ne sont-ils pas un outil dont les élèves doivent se saisir afin de prendre conscience des compétences qui sont en jeu, les travailler, et progresser. La vraie réussite n’est-elle pas au fond dans la progression ?

Le récit et les réflexions de la conteuse

une prise de parole personnelle (on raconte avec ses propres mots), structurée autour d’un récit, le conte, et trouvant sa place dans le groupe. L’évaluation s’appuie donc sur les trois axes du projet : la parole, le conte, la citoyenneté. Pour chacun d’eux se dessinent des pistes de progrès individuelles et collectives.

une prise de parole personnelle (on raconte avec ses propres mots), structurée autour d’un récit, le conte, et trouvant sa place dans le groupe. L’évaluation s’appuie donc sur les trois axes du projet : la parole, le conte, la citoyenneté. Pour chacun d’eux se dessinent des pistes de progrès individuelles et collectives. Nathalie Labarre a décrit notre recherche sur les évaluations individuelles. Je me propose d’esquisser ce que pourrait être une évaluation au niveau de la classe entière et/ou du plus long terme.

La parole : Dans le cercle de parole, tout le monde a pu parler. Certains racontent tout un conte, d’autres disent une phrase dans un conte et cèdent vite la parole. On constate que tous ont participé, chacun à sa mesure. Et si en cours d’année le groupe a dû gérer certains comportements d’agitation extrême ou de mutisme, nous ne pouvons que constater que tous participent.

Une anecdote : la semaine avant la rencontre des collèges, nous proposions aux élèves de raconter les histoires qu’ils conteraient pour les autres collèges. Une fille nous dit : « de toute façon, je ne viendrai pas ». Je vais parler avec elle à la fin du cours et elle me dit sa grande peur. Je lui réponds que c’est justement pour ceux qui ont peur de parler en public qu’on fait ce travail, pour apprendre, en toute sécurité. Elle est finalement venue.

Le conte : L’ouverture culturelle est difficile à mesurer. Les élèves ont vu à trois reprises un spectacle de contes. Nous avons croisé quelques élèves lors du spectacle d’un conteur à la bibliothèque.

Ils ont acquis une connaissance d’un certain nombre de récits dont certains qu’ils savent raconter : il y a un répertoire commun à ces classes.

Ils ont croisé ces héros de contes, qui avec leurs quêtes et leurs difficultés ressemblent tant aux adolescents d’aujourd’hui. S’il est difficilement quantifiable, il s’agit pour eux d’un acquis certain.

La citoyenneté : respecter la parole de chacun, ne pas se moquer, oser, s’entraider : nous l’avons répété de séance en séance. Dans certaines classes, nous avons pu en mesurer l’impact sur la vie de classe. Dans d’autres, c’est moins visible. La seule chose qui demeure certaine, c’est que tous, même avec des difficultés et/ ou des fragilités, participent.

Et que c’est seulement devant un public que l’on mesure ce qu’ils sont capables de dire. Donc que le travail fait en classe peut s’épanouir ailleurs.

Ce temps d’arrêt pour évaluer est précieux. C’est ce qui permet de voir d’où l’on vient et, puisque l’on sait où l’on va, de choisir de chemin à suivre.

Il m’est cependant difficile de faire des évaluations : la classe est profondément hétérogène et il y aurait tant à faire pour encourager chacun dans sa propre voie. A chaque progrès, je vois aussi toutes les pistes que nous n’avons pas explorées faute de temps.

D’autre part, je suis là par intermittence et la vision que j’ai de l’évolution est à la fois plus globale et plus partielle. Plus que des élèves, je vois des jeunes, des personnes en devenir. Enfin, ma longue expérience du conte auprès des adolescents m’a déjà permis de vérifier l’intérêt et la pertinence de ce travail. Elle m’a aussi appris que l’on ne sait jamais où et comment agit le conte. Cette parole puissante touche les jeunes. Mais cela n’appartient ni à la conteuse, ni à l’enseignante. Cela me parait essentiel, même si ce n’est pas évaluable

Photographies de Samuel Lebrun.

Nathalie Labarre, Collège Molière, Beaufort-en-Anjou

information(s) pédagogique(s)

niveau : Cycle 3, 6ème, --- COLLÈGE ---

type pédagogique : démarche pédagogique

public visé : enseignant

contexte d'usage : classe

référence aux programmes :

ressource(s) principale(s)

|

l'aventure d'un projet : "on conte sur toi" - première partie, présentation du projet | 12/12/2018 |

| Nathalie Labarre, professeur de français au collège Molière, à Beaufort-en-Anjou, reconduit un projet autour de l'art de conter, mis en place depuis plusieurs années scolaires en collaboration ave ... | ||

| oral, conte, action éducative | Nathalie Labarre | |

|

l'aventure d'un projet : "on conte sur toi" Quatrième partie | 14/01/2020 |

Résumé des épisodes précédents : Nathalie Labarre, professeur de français au collège Molière de Beaufort-en-Anjou et Claire Guillermin, conteuse professionnelle, ont présenté la démarche gl ... |

||

| oral, conte, action éducative | Nathalie Labarre | |

Lettres - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA