6 juin 2014. Dans la salle d’espagnol, des collégiens de troisième, un peu intimidés pour certains, prennent tour à tour la parole : "On a regardé le clip

igual que tu et répondu à des questions ; on a travaillé à partir de fichiers son ; on a appris les tournures grammaticales de l’obligation, de l’habitude et de la durée ; on a débattu en français et en espagnol ; on a fait du doublage son ; on a réfléchi à des slogans…". Des phrases laconiques qui retracent les deux composantes d’un projet transversal mené de novembre à mars, mettant en lien des apprentissages en français, en espagnol et dans le domaine du numérique autour de la question de l’égalité des sexes. Les élèves ont face à eux une tribune bienveillante composée de leur chef d’établissement, d’inspectrices et membres du comité de pilotage académique "égalité garçons/filles", de la déléguée départementale aux droits de la femme et à l’égalité

1. Tous sont venus assister à la présentation du projet puis à la projection du film auquel il a abouti,

Les Infiltré.e.s. de l’inégalité. Pour ces élèves, c’est un honneur et une reconnaissance du travail mené, à quelques jours de la fin de leur scolarité au collège.

L’expression au centre du projet

Le film prend la forme d’un micro-trottoir. Les élèves ont interrogé des professeurs et agents du collège, le directeur et des salariés du centre social, des passants sur le parking d’un supermarché. Tous ont répondu aux mêmes questions. Le montage les regroupe sous la forme de slogans interrogatifs : Pour vous, existe-t-il des différences entre les hommes et les femmes ? C’est qui le sexe fort ? Légèrement habillée ? Les hommes violés ? Les hommes et les tâches ménagères ?… Chaque questionnement donne à entendre successivement les réponses spontanées des personnes interviewées, souvent divergentes, étayées ou brèves, nuancées ou non, sans aucun commentaire des réalisateurs. Le spectateur est ainsi placé dans une position d’écoute, nécessairement active. Il réagit, sourit, s’indigne parfois ; à lui de forger son opinion. Amener chacun à construire sa propre réflexion en mettant à distance ce que l’on peut voir et écouter au quotidien sur le thème de l’égalité des sexes est l’objectif fondateur et d’emblée repérable du projet. M.-L. Bertrand, professeure d’espagnol qui a suivi la formation académique de personnes ressources/correspondant-e-s "Égalité" filles/garçons, est à l’initiative du dispositif. Après ce premier film, elle projette deux autres versions, laissant apparaître une partie du travail mené en langue vivante : l’une est sous-titrée en espagnol, l’autre doublée par les élèves. Dans l’assemblée, certains d’entre eux laissent échapper quelques rires étonnés et complices. Ce n’est pas si évident de s’écouter en doublage, ni même de reconnaître sa voix. La projection est suivie d’un bref échange avec les adultes, qui demandent notamment aux élèves si la réflexion a initié un changement de comportement entre eux. Plusieurs collégiens prennent la parole. L’un explique que, s’il n’a pas forcément changé d’attitude, désormais il sait exactement ce que recouvre le terme

sexisme ; un autre affirme qu’il respectait déjà les filles "avant". Un élève relate avec aisance l’expérience vécue en mars à Paris lors de la présentation du court-métrage au concours "Buzzons contre le sexisme"

2. La fluidité des échanges avec les adultes en ce jour de juin est l’aboutissement d’un véritable travail sur la prise de parole et sa structuration, au cœur du dispositif. À la réflexion sur l’(in)égalité entre les sexes portée par la réalisation du film qui constitue la tâche finale ciblée de ce projet, il intègre des apprentissages en langue vivante, eux-mêmes favorisés et consolidés par le déroulement même du projet. Organisée selon une progression spiralaire

3, cette action innovante permet aux élèves de construire et formuler leur argumentation en français et en espagnol.

Échanger sereinement ?

Dès le début d’année scolaire, l’équipe enseignante de cette classe de troisième constate l’absence de communication entre les filles et les garçons. "Quand une élève prenait la parole, elle était moquée, explique M.-L. Bertrand. Elle répondait alors agressivement, les garçons ripostaient à leur tour, il était impossible d’établir un débat serein. Les filles étaient mises au silence". L’enseignante et A.-M. Cadorel, infirmière, toutes deux membres du

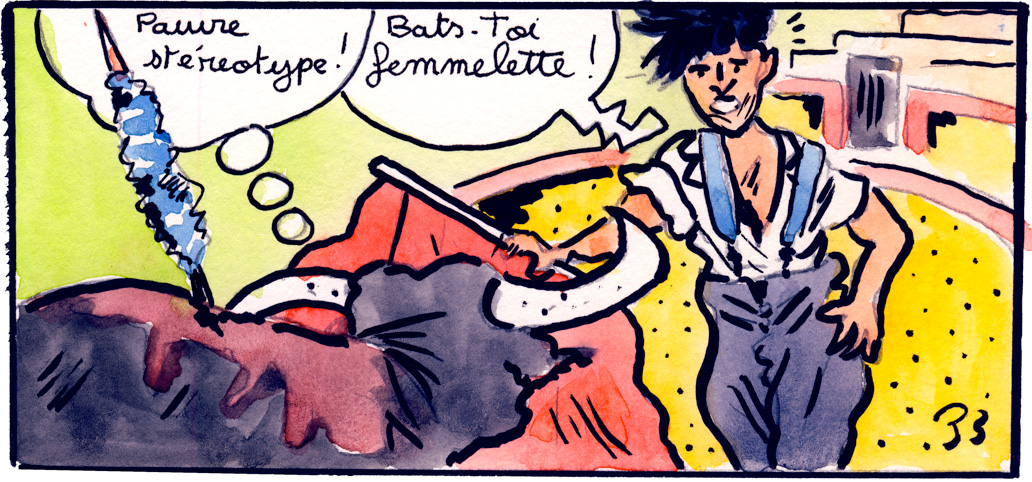

CESC (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté) du collège, préparent puis proposent alors à la classe ce projet transversal qui répond à un vrai besoin et met en œuvre une approche actionnelle en didactique de l’espagnol. En amorçant une réflexion large sur le thème de l’égalité entre les femmes et les hommes, le dispositif permettrait aux élèves de construire des rapports respectueux entre eux. Ils se portent tous volontaires pour s’engager dans cette action. Le premier volet du projet se déroule en classe entière à raison d’une heure hebdomadaire de mi-novembre à mi-décembre. Qu’est-ce que le sexisme ? Une question pas si simple. Les enseignantes souhaitent partir des représentations des élèves, mises à distance via un support visuel. En salle multimédia et par binômes, ils visionnent dix vidéos sélectionnées sur le site

Télédebout, webtélé féministe, chacune interrogeant des stéréotypes sur les rapports entre les femmes et les hommes : les tâches ménagères, la contraception, le viol, les tenues vestimentaires, l’homosexualité, etc. Pour chaque vidéo, les élèves apportent une réponse écrite et justifiée à une question succincte : Quel est, d’après toi, le personnage le plus sexiste et pourquoi ? Cette scène te paraît-elle caricaturale ? Cette femme a-t-elle raison d’avoir peur ? L’écrit sert ensuite de support pour une présentation orale du fruit de la réflexion.

Donner libre cours à la parole

C’est la première fois que tous ont à prendre la parole. Certains se détachent de leurs notes, d’autres, plus timides, les lisent, sécurisés par l’écrit. Mais les avis émis ne sont pas nécessairement partagés par tous. Certains échanges donnent parfois lieu à quelques débordements. M.-L. Bertrand et A.-M. Cadorel, animatrices du débat, interviennent alors pour poser le cadre et les bases d’un échange respectueux. Selon le cas, elles demandent par exemple à l’élève de reformuler son propos, lui expliquent pourquoi son jeu de mots ou sa "blague" n’est pas drôle, diffèrent le sujet d’un échange si l’agressivité se fait prégnante. Ce rôle de l’adulte, volontairement en retrait, est un choix. La parole des élèves est au centre. Pour leur permettre de construire progressivement une réflexion sur le sujet de la mixité, il leur faut être capables d’échanger les points de vue, d’en débattre, de prendre en compte les positions de chacun sans jugement. À la condition d’être sécurisés, les collégiens-acteurs du débat y prennent part avec spontanéité. M.-L. Bertrand et A.-M. Cadorel instaurent ce climat de confiance dès ces premiers échanges, qu’elles animent sans jamais stigmatiser certaines idées ni exprimer leur propre point de vue. En faisant le choix du micro-trottoir pour leur film, les élèves adopteront à leur tour cette même posture bienveillante.

Solidariser le groupe-classe

Ces débats animés font prendre conscience aux élèves de la multiplicité des situations et attitudes discriminatoires que recouvre la notion de sexisme. Ils mettent aussi progressivement à jour des confusions insoupçonnées par les collégiens. Un certain nombre d’élèves associent par exemple sexisme à sexe, mais aussi à féminisme, terme lui-même assimilé à lesbienne… Pour beaucoup, filles comme garçons, le terme prostituée est prononcé à propos d’une tenue légère chez une femme. Interroger ces rapprochements plus qu’hasardeux fait émerger au fil du débat la notion de stéréotype. À l’issue de cette réflexion inaugurale, les enjeux de la question de l’égalité des sexes sont posés, et par ailleurs, les élèves deviennent conscients qu’ils véhiculent des clichés qu’ils ont inconsciemment intériorisés. Les échanges prouvent que ces idées reçues que l’on véhicule ne sont pas liées au sexe du locuteur. Cette évidence - qui n’en était pas une au départ - participe à modifier le rapport entre filles et garçons dans la classe. En apprenant à s’écouter respectueusement, ce travail a permis de poser les bases d’un débat serein, sécurisant, et a solidarisé le groupe-classe.

Une synthèse bi-langue

Lors des échanges, la classe a résumé les idées pour formuler une réponse collective à la question posée pour chaque vidéo. Ces brèves synthèses font l’objet d’une fiche. Les réponses convergentes et divergentes ont permis de pointer des aspects du sexisme : l’inégalité dans les tâches ménagères, la responsabilité conjointe dans la relation sexuelle, les représentations sexuées liées aux métiers, les violences conjugales… Dans un second temps, l’enseignante d’espagnol propose aux élèves une seconde version de la fiche ; les synthèses collectives y sont traduites en espagnol. Le document est accompagné d’une version orale numérique, la fiche est lue par la professeure. C’est un guide précieux pour la prononciation et l’accentuation des mots. À partir de cette traduction de leur propre production et à l’aide de la version oralisée, les élèves, toujours en binômes, travaillent la mise en voix des synthèses pour s’approprier la langue, et précisément, ici, certaines structures langagières. Une seconde activité vise à repérer et à surligner des faits de langue et structures grammaticales dans la traduction des synthèses : les enclises à l’infinitif/impératif/gérondif, l’expression de l’habitude/de la durée/du point de vue, les connecteurs logiques, les verbes à diphtongue et à affaiblissement, par exemple. À l’issue de cette réflexion bi-langue, les élèves se mettent d’accord sur la forme que prendra leur film, un micro-trottoir. Ils préparent puis sélectionnent les questions qu’ils poseront lors des interviews. Ces questions choisies par la classe, regroupées thématiquement, vont devenir les cinq slogans qui structurent et rythment le court-métrage.

6 juin 2014. Dans la salle d’espagnol, des collégiens de troisième, un peu intimidés pour certains, prennent tour à tour la parole : "On a regardé le clip igual que tu et répondu à des questions ; on a travaillé à partir de fichiers son ; on a appris les tournures grammaticales de l’obligation, de l’habitude et de la durée ; on a débattu en français et en espagnol ; on a fait du doublage son ; on a réfléchi à des slogans…". Des phrases laconiques qui retracent les deux composantes d’un projet transversal mené de novembre à mars, mettant en lien des apprentissages en français, en espagnol et dans le domaine du numérique autour de la question de l’égalité des sexes. Les élèves ont face à eux une tribune bienveillante composée de leur chef d’établissement, d’inspectrices et membres du comité de pilotage académique "égalité garçons/filles", de la déléguée départementale aux droits de la femme et à l’égalité 1. Tous sont venus assister à la présentation du projet puis à la projection du film auquel il a abouti, Les Infiltré.e.s. de l’inégalité. Pour ces élèves, c’est un honneur et une reconnaissance du travail mené, à quelques jours de la fin de leur scolarité au collège.

6 juin 2014. Dans la salle d’espagnol, des collégiens de troisième, un peu intimidés pour certains, prennent tour à tour la parole : "On a regardé le clip igual que tu et répondu à des questions ; on a travaillé à partir de fichiers son ; on a appris les tournures grammaticales de l’obligation, de l’habitude et de la durée ; on a débattu en français et en espagnol ; on a fait du doublage son ; on a réfléchi à des slogans…". Des phrases laconiques qui retracent les deux composantes d’un projet transversal mené de novembre à mars, mettant en lien des apprentissages en français, en espagnol et dans le domaine du numérique autour de la question de l’égalité des sexes. Les élèves ont face à eux une tribune bienveillante composée de leur chef d’établissement, d’inspectrices et membres du comité de pilotage académique "égalité garçons/filles", de la déléguée départementale aux droits de la femme et à l’égalité 1. Tous sont venus assister à la présentation du projet puis à la projection du film auquel il a abouti, Les Infiltré.e.s. de l’inégalité. Pour ces élèves, c’est un honneur et une reconnaissance du travail mené, à quelques jours de la fin de leur scolarité au collège.

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA