espace pédagogique > actions éducatives > innovation pédagogique > échanger

un pôle sous le soleil

mis à jour le 02/10/2014

Depuis la rentrée 2011, la filière STI (Sciences et technologies de l'industrie) n'est plus : vive la filière STI2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ! Au lycée Blaise-Pascal de Segré, quatre enseignants réunis au cœur de ce nouveau pôle technologique conjuguent leurs talents et les compétences des élèves autour d'un projet environnemental.

mots clés : échanger, lycée, enseignants technologiques et transversaux, travail par pôle, développement durable, autonomie

epuis plusieurs années, la nécessité d'une réforme du baccalauréat STI se précisait : problèmes de recrutement, d'attractivité, d'adaptation aux évolutions industrielles et sociétales. En septembre 2011, le STI2D entre en scène, proposant une approche concrète et active autour de l'innovation technologique et de son développement dans l'entreprise. Deux choix sont offerts aux lycéens : la spécialité énergies-environnement ou la spécialité innovation technologique et écoconception. En coulisses, le contenu de cette nouvelle mouture se dévoile aux équipes concernées au mois de mai précédent, trois mois avant la rentrée. Lorsqu'on interroge l'équipe disciplinaire de Segré, dans le Maine-et-Loire, les enseignants se souviennent de leurs inquiétudes face à ce changement : "Certes, nous attendions cette réforme, mais son arrivée tardive ne nous laissait que peu de temps pour nous adapter". Qui plus est, une modification majeure s'opérait pour les enseignants : un enseignement technologique transversal remplaçait les cours fractionnés. Une vraie révolution dans la manière d'enseigner et l'appréhension du contenu des cours ! Heureusement, les professeurs se sentent immédiatement soutenus et guidés par la mise en place, sur l'académie de Nantes, d'un plan de formation conséquent. Échelonné sur trois ans, il se répartit en douze jours la première année, dix-huit la deuxième et douze à nouveau la troisième. C. Izac, inspectrice pédagogique régionale de la discipline (IPR), communique et s'engage aux côtés des équipes pour faciliter la transition vers ce nouveau mode d'enseignement.

epuis plusieurs années, la nécessité d'une réforme du baccalauréat STI se précisait : problèmes de recrutement, d'attractivité, d'adaptation aux évolutions industrielles et sociétales. En septembre 2011, le STI2D entre en scène, proposant une approche concrète et active autour de l'innovation technologique et de son développement dans l'entreprise. Deux choix sont offerts aux lycéens : la spécialité énergies-environnement ou la spécialité innovation technologique et écoconception. En coulisses, le contenu de cette nouvelle mouture se dévoile aux équipes concernées au mois de mai précédent, trois mois avant la rentrée. Lorsqu'on interroge l'équipe disciplinaire de Segré, dans le Maine-et-Loire, les enseignants se souviennent de leurs inquiétudes face à ce changement : "Certes, nous attendions cette réforme, mais son arrivée tardive ne nous laissait que peu de temps pour nous adapter". Qui plus est, une modification majeure s'opérait pour les enseignants : un enseignement technologique transversal remplaçait les cours fractionnés. Une vraie révolution dans la manière d'enseigner et l'appréhension du contenu des cours ! Heureusement, les professeurs se sentent immédiatement soutenus et guidés par la mise en place, sur l'académie de Nantes, d'un plan de formation conséquent. Échelonné sur trois ans, il se répartit en douze jours la première année, dix-huit la deuxième et douze à nouveau la troisième. C. Izac, inspectrice pédagogique régionale de la discipline (IPR), communique et s'engage aux côtés des équipes pour faciliter la transition vers ce nouveau mode d'enseignement.Solo, duo ou quatuor ?

La volonté d'apprendre

Une coanimation fructueuse

Une candeur professionnelle

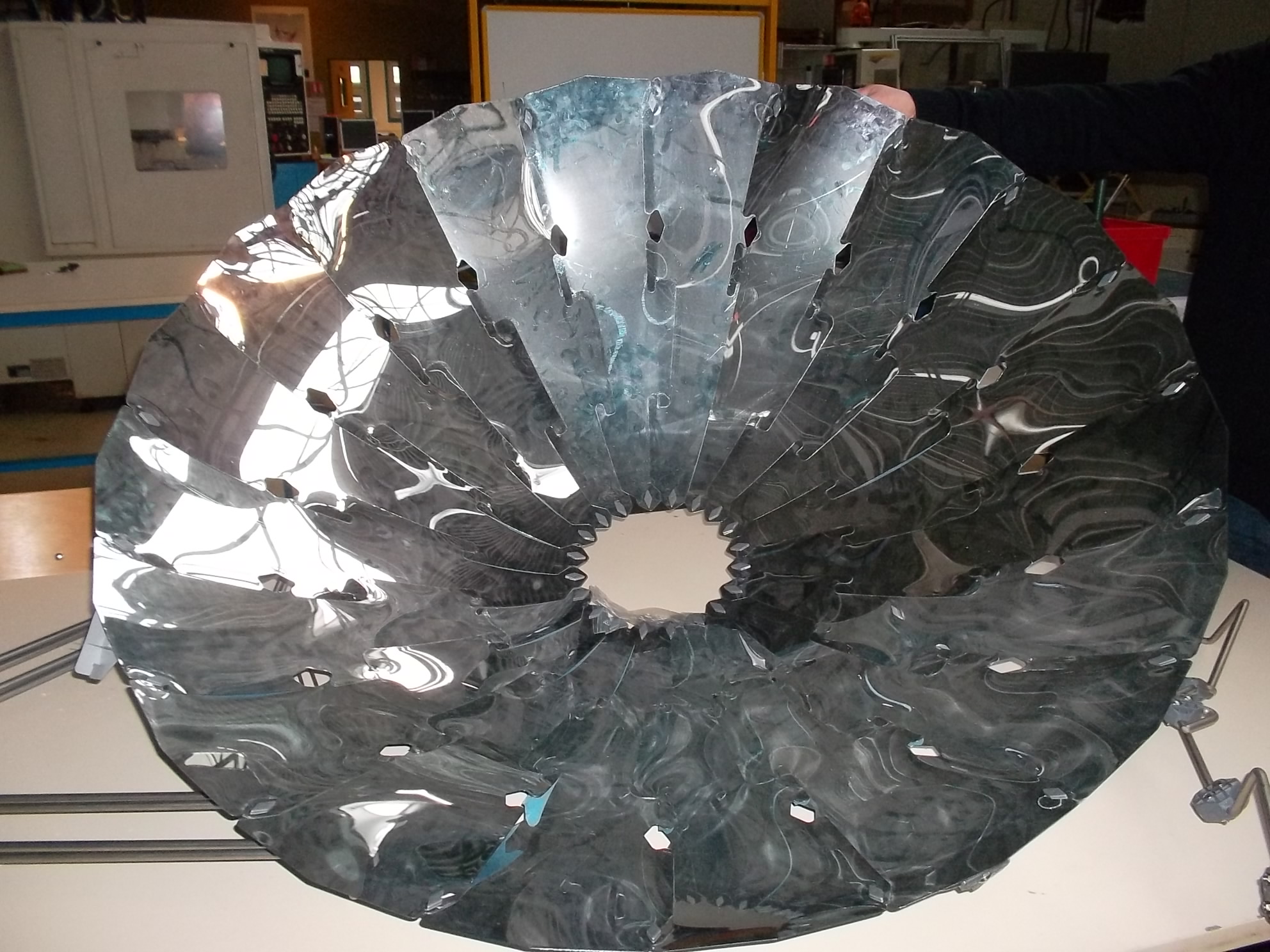

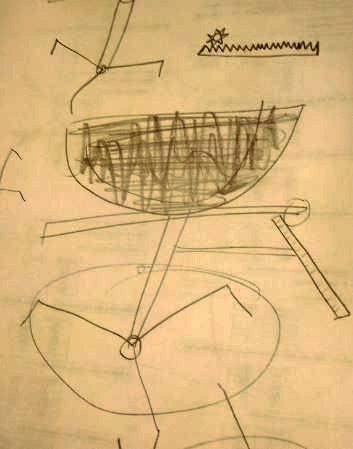

Au fil d'un projet sur la création d'un four solaire pour le Burundi, les élèves devinent très vite les disciplines d'origine de leurs enseignants. "Au début, pour la première phase de conception sur ordinateur, on est allés voir principalement M. Flahaut. Mais, si cela concerne l'aspect machines, on se dirige vers M. Vallée. Finalement, on a toujours l'impression d'avoir un expert à nos côtés !". Ces expertises complémentaires valorisent la complémentarité des enseignants. Il n'y a pas d'ego mal placé, nul ne s'offusque de ces remarques d'élèves qui traduisent leurs observations et leur perspicacité. En outre, l'équipe professorale joue souvent la fausse candeur en orientant les élèves vers un autre enseignant, pour mieux faire réfléchir les élèves et développer leur capacité d'autonomie : "Vous recherchez quelle intensité, exactement, d'énergie solaire ? Quels temps de rayonnements quotidiens ?" Comme dans une situation professionnelle, le lycéen doit s'informer, partir à la recherche de sa réponse, creuser le sujet, communiquer pour trouver l'interlocuteur adéquat. C'est la démarche de formulation et résolution de problèmes qui est visée par l'équipe enseignante : apprendre à l'élève à assembler, organiser les éléments d'un sujet, identifier les relations, raisonner à partir de ces relations, décider en vue d'un but à atteindre, se documenter. Les professeurs incitent l'élève à questionner l'interlocuteur le plus adapté, puis à compléter ses recherches via internet (ou via un dossier technique mis en réseau accessible à la classe). Ici, pour la coupole solaire du four (voir ci-contre), les élèves vont se tourner vers O. Geffard, spécialiste en énergies-environnement. Les types de projets proposés aux élèves doivent appréhender de manière globale l'approche triptyque "matière - énergie - information" qui caractérise les interactions au sein d'un système réel. Cette interactivité du propos enrichit le savoir des élèves, mais également le savoir des enseignants. On s'écoute les uns les autres, en spontanéité. Selon C. Flahaut, "Personne n'est spécialiste en tout, c'est une chance, pour nous, d'apprendre les uns des autres. Cela nous grandit".

Au fil d'un projet sur la création d'un four solaire pour le Burundi, les élèves devinent très vite les disciplines d'origine de leurs enseignants. "Au début, pour la première phase de conception sur ordinateur, on est allés voir principalement M. Flahaut. Mais, si cela concerne l'aspect machines, on se dirige vers M. Vallée. Finalement, on a toujours l'impression d'avoir un expert à nos côtés !". Ces expertises complémentaires valorisent la complémentarité des enseignants. Il n'y a pas d'ego mal placé, nul ne s'offusque de ces remarques d'élèves qui traduisent leurs observations et leur perspicacité. En outre, l'équipe professorale joue souvent la fausse candeur en orientant les élèves vers un autre enseignant, pour mieux faire réfléchir les élèves et développer leur capacité d'autonomie : "Vous recherchez quelle intensité, exactement, d'énergie solaire ? Quels temps de rayonnements quotidiens ?" Comme dans une situation professionnelle, le lycéen doit s'informer, partir à la recherche de sa réponse, creuser le sujet, communiquer pour trouver l'interlocuteur adéquat. C'est la démarche de formulation et résolution de problèmes qui est visée par l'équipe enseignante : apprendre à l'élève à assembler, organiser les éléments d'un sujet, identifier les relations, raisonner à partir de ces relations, décider en vue d'un but à atteindre, se documenter. Les professeurs incitent l'élève à questionner l'interlocuteur le plus adapté, puis à compléter ses recherches via internet (ou via un dossier technique mis en réseau accessible à la classe). Ici, pour la coupole solaire du four (voir ci-contre), les élèves vont se tourner vers O. Geffard, spécialiste en énergies-environnement. Les types de projets proposés aux élèves doivent appréhender de manière globale l'approche triptyque "matière - énergie - information" qui caractérise les interactions au sein d'un système réel. Cette interactivité du propos enrichit le savoir des élèves, mais également le savoir des enseignants. On s'écoute les uns les autres, en spontanéité. Selon C. Flahaut, "Personne n'est spécialiste en tout, c'est une chance, pour nous, d'apprendre les uns des autres. Cela nous grandit".Devenir écoconcepteurs

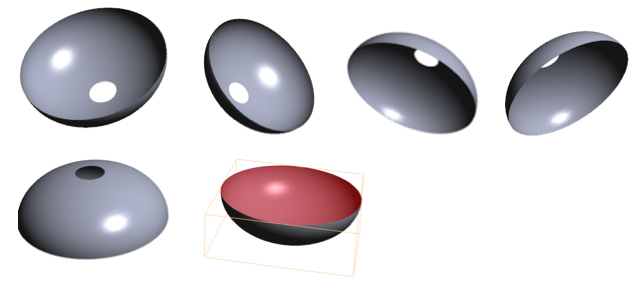

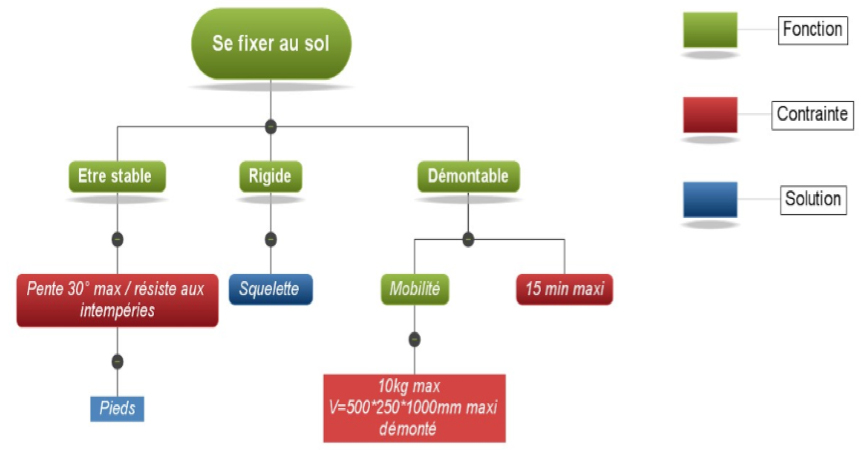

Dans sa finalité, le baccalauréat STI2D ne cible pas les gestes professionnels (câblage, soudure...) pour eux-mêmes. Tourné vers la poursuite d'études en école d'ingénieurs, DUT (Diplôme universitaire de technologie) ou BTS (Brevet de technicien supérieur), il préconise la conduite de projets dans leur globalité. La formation a pour objet l'étude et la recherche, par l'élève, de solutions techniques innovantes intégrées dans une démarche de développement durable. À cet égard, en trinômes, les élèves s'engagent dès septembre autour d'une problématique technologique et écologique. Le travail est évalué en CCF (Contrôle en cours de formation) par plusieurs professeurs ; une soutenance orale porte sur la démarche de projet et le produit réalisé. Concrètement, que fait-on pour écoconcevoir au-delà des grands principes généraux ? Comment comprendre le problème et trouver des solutions sur le type de matière, la production et la forme idéales ? Ce sont les quatre enseignants du pôle technologique qui, ensemble, sur des temps de concertation personnels, réfléchissent en amont à de nouvelles réalisations utiles à l'environnement et aux sociétés. Il faut tout inventer ! Cette année, les sujets sont variés : l'isolation d'un cabanon autonome énergétiquement, la récupération de l'énergie hydraulique dans une gouttière, l'adaptation d'un moteur électrique pour une voiture quatre roues motrices, un four solaire adaptable pour une population nomade... Quentin, Alexandre et Brendan travaillent sur cette thématique héliotropique. Pour anticiper, dès la classe de première, les enseignants leur proposent des projets à échelle plus réduite, sur une quinzaine d'heures. Les professeurs envisagent la construction progressive des compétences sur deux ans. L'idée est de progresser par l'expérimentation directe (comment fournir de la chaleur à de l'eau dans une cuve à partir d'une énergie renouvelable), de retenir qu'avant de se précipiter (percer des trous dans un couvercle pour passer des tuyaux), il vaut mieux réfléchir les trous laisseront forcément passer l'eau ! (voir ci-contre). Ces compétences initiées en première se transfèrent et se complètent l'année suivante. En terminale, les élèves vont disposer de quatorze heures hebdomadaires pour échelonner sur l'année leurs pratiques réflexives en privilégiant l'autonomie, la répartition des tâches au sein du trinôme, ainsi que la gestion du calendrier. À l'instar des enseignants qui montrent l'exemple, les lycéens travaillent en équipes. Pour ce faire, chaque groupe établit un calendrier en diagramme de Gantt 2 avec les jalons prévisionnels des différentes étapes du projet : conception préliminaire puis détaillée, prototypage, tests et validation (voir annexe). Parfois, le projet prend légèrement du retard ou de l'avance et il est toujours possible de repréciser les délais. Cependant, ce découpage temporel permet un cadrage chronologique à tous les membres, imposant à chacun le respect des délais, sous peine de pénaliser le groupe... ou comment développer le sens de la responsabilité.

Dans sa finalité, le baccalauréat STI2D ne cible pas les gestes professionnels (câblage, soudure...) pour eux-mêmes. Tourné vers la poursuite d'études en école d'ingénieurs, DUT (Diplôme universitaire de technologie) ou BTS (Brevet de technicien supérieur), il préconise la conduite de projets dans leur globalité. La formation a pour objet l'étude et la recherche, par l'élève, de solutions techniques innovantes intégrées dans une démarche de développement durable. À cet égard, en trinômes, les élèves s'engagent dès septembre autour d'une problématique technologique et écologique. Le travail est évalué en CCF (Contrôle en cours de formation) par plusieurs professeurs ; une soutenance orale porte sur la démarche de projet et le produit réalisé. Concrètement, que fait-on pour écoconcevoir au-delà des grands principes généraux ? Comment comprendre le problème et trouver des solutions sur le type de matière, la production et la forme idéales ? Ce sont les quatre enseignants du pôle technologique qui, ensemble, sur des temps de concertation personnels, réfléchissent en amont à de nouvelles réalisations utiles à l'environnement et aux sociétés. Il faut tout inventer ! Cette année, les sujets sont variés : l'isolation d'un cabanon autonome énergétiquement, la récupération de l'énergie hydraulique dans une gouttière, l'adaptation d'un moteur électrique pour une voiture quatre roues motrices, un four solaire adaptable pour une population nomade... Quentin, Alexandre et Brendan travaillent sur cette thématique héliotropique. Pour anticiper, dès la classe de première, les enseignants leur proposent des projets à échelle plus réduite, sur une quinzaine d'heures. Les professeurs envisagent la construction progressive des compétences sur deux ans. L'idée est de progresser par l'expérimentation directe (comment fournir de la chaleur à de l'eau dans une cuve à partir d'une énergie renouvelable), de retenir qu'avant de se précipiter (percer des trous dans un couvercle pour passer des tuyaux), il vaut mieux réfléchir les trous laisseront forcément passer l'eau ! (voir ci-contre). Ces compétences initiées en première se transfèrent et se complètent l'année suivante. En terminale, les élèves vont disposer de quatorze heures hebdomadaires pour échelonner sur l'année leurs pratiques réflexives en privilégiant l'autonomie, la répartition des tâches au sein du trinôme, ainsi que la gestion du calendrier. À l'instar des enseignants qui montrent l'exemple, les lycéens travaillent en équipes. Pour ce faire, chaque groupe établit un calendrier en diagramme de Gantt 2 avec les jalons prévisionnels des différentes étapes du projet : conception préliminaire puis détaillée, prototypage, tests et validation (voir annexe). Parfois, le projet prend légèrement du retard ou de l'avance et il est toujours possible de repréciser les délais. Cependant, ce découpage temporel permet un cadrage chronologique à tous les membres, imposant à chacun le respect des délais, sous peine de pénaliser le groupe... ou comment développer le sens de la responsabilité.Valse à trois temps

Illustration autour d'un projet citoyen

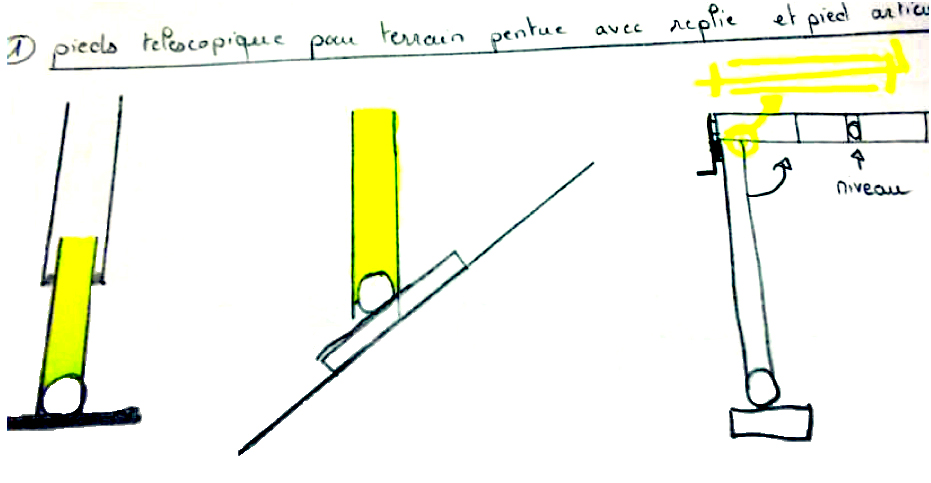

- soit un pied télescopique coulissant type parasol,

- soit un trépied rétractable

Les esquisses, dessins multiples, se succèdent comme autant de phases de réflexion. On apprend que les croquis, gribouillages et reprises sont partie prenante de la conception. Du côté enseignants, la place est laissée à l'initiative, à la créativité des adolescents. L'erreur est constructive et participe à l'élaboration finale. Finalement, c'est la seconde hypothèse qui semble l'emporter, le tripode offrant l'avantage d'une meilleure adaptation aux inclinaisons du sol. Contrairement au plancher de nos maisons, le terrain des dunes n'a rien de linéaire ! Le trépied imaginé peut se positionner sur une pente allant jusqu'à trente degrés. Les calculs mathématiques et vecteurs de sciences physiques entrent en œuvre et s'inscrivent dans les hypothèses successives. À chaque étape, les trois jeunes communiquent et avancent dans la même direction. La démarche de projet multiplie les croisements interdisciplinaires. Au fur et à mesure des avancées du projet, celui-ci est soumis aux enseignants qui questionnent le groupe sur ses arguments techniques. Les élèves doivent être capables de justifier les choix des structures de leur système et des matériaux choisis. Pour l'aspect environnemental, c'est l'aluminium, léger et respectant les conditions climatiques, qui est retenu. Au stade de la conception détaillée, Brendan œuvre sur un système avec pignon et crémaillère, courroies et vérins facilitant la rotation en azimut et en inclinaison. Il faut enfin envisager le point d'orgue de la réalisation, à savoir le support compatible avec les denrées alimentaires tout en récupérant un maximum de chaleur. Aidés par les enseignants qui les orientent vers une variété de matériaux envisageables, les élèves décident de recouvrir la coupole plastique de feuilles d'aluminium, légères et concentrant les rayons solaires en leur épicentre. Il s'agit de faire réfléchir sur l'efficacité énergétique globale du système. Ainsi équipées, la coupole et sa broche sont capables de rôtir un poulet à température de deux cents degrés ! Mission durable accomplie !

Perspectives tous azimuts

2. Le diagramme de GANTT est un outil permettant de modéliser la planification de tâches nécessaires à la réalisation d'un projet. Il s'agit d'un outil inventé en 1917 par Henry L. GANTT.

C. Coquereau

contributeur(s) :C. Flahaut, O. Geffard, C. Martineau, P. Charraud, Lycée Blaise-Pascal, Segré [49]

fichier joint

information(s) technique(s) : pdf

taille : 658 Ko ;

ressource(s) principale(s)

|

construire, évaluer des compétences | 11/01/2011 |

| La question de la construction et de l'évaluation des compétences prend aujourd'hui une nouvelle actualité avec la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences. Désormais, ... | ||

| évaluation, évaluer, compétences, livret, socle commun | ||

innovation pédagogique - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA