espace pédagogique > actions éducatives > innovation pédagogique > innovation

plus loin - école Louis Pergaud - 44

Organisation de l’espace classe et l’autonomie

Vidéo d’enseignantes de Vendée : organiser les espaces de l’école pour varier les modalités d’apprentissage.

Revue Échanger (Cardie)

• Gérer la classe et ses ressources pour construire l'autonomie : exemple de la classe de grande section à l’école la Baconnière à Mayenne (53).

• Des outils communs de la maternelle au CM2 : exemple en classes élémentaires et primaires de l’école publique de Châlons-du-Maine (53).

• Des articles autour de l’autonomie publiés par la revue Échanger de l’académie de Nantes

Un livre proposant des aménagements illustrés

Un livre proposant des aménagements illustrés

Debbie Diller, Aménager sa classe pour favoriser l’apprentissage, Chenelière/Didactique, 2015

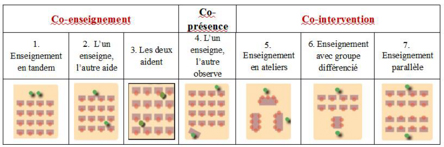

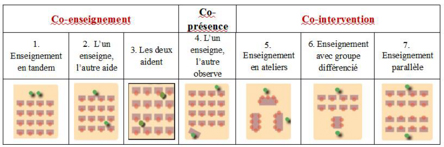

Selon le rapport du comité national de suivi du dispositif “Plus de maîtres que de classes” de septembre 2015, sept modalités d’intervention ont été définies. Dans tous les cas, les deux enseignantes sont impliquées simultanément, ce qui signifie qu’elles partagent aussi des temps de préparation et de bilan des séances, hors de la présence des élèves. Dans les quatre premières configurations, les deux enseignantes doivent partager le même espace afin de se voir et de s’entendre, ce qui n’est plus obligatoire dans les trois dernières configurations (5, 6, 7).

Dans tous les cas, les deux enseignantes sont impliquées simultanément, ce qui signifie qu’elles partagent aussi des temps de préparation et de bilan des séances, hors de la présence des élèves. Dans les quatre premières configurations, les deux enseignantes doivent partager le même espace afin de se voir et de s’entendre, ce qui n’est plus obligatoire dans les trois dernières configurations (5, 6, 7).

Un document qui formalise les modalités du co-enseignement ; traduction et adaptation par Claire Boniface.

La différenciation

La mise en place de co-enseignement implique une réflexion importante sur la différenciation, ce document relate un travail réalisé dans l’Ontario (Canada). “À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique”

Partie 1

Partie 2

Alexia Forget occupe depuis 2007 la fonction de chargée d’enseignement à l’Université de Genève (public : primaire et secondaire). Ses travaux sont centrés sur le champ de la différenciation pédagogique.

Extrait conférence Alexia Forget de 1h 16 min 24 s à la fin.

Ainsi que le document de présentation et les notes d’Alexia Forget.

Vidéo d’enseignantes de Vendée : organiser les espaces de l’école pour varier les modalités d’apprentissage.

Revue Échanger (Cardie)

• Gérer la classe et ses ressources pour construire l'autonomie : exemple de la classe de grande section à l’école la Baconnière à Mayenne (53).

• Des outils communs de la maternelle au CM2 : exemple en classes élémentaires et primaires de l’école publique de Châlons-du-Maine (53).

• Des articles autour de l’autonomie publiés par la revue Échanger de l’académie de Nantes

Un livre proposant des aménagements illustrés

Un livre proposant des aménagements illustrésDebbie Diller, Aménager sa classe pour favoriser l’apprentissage, Chenelière/Didactique, 2015

Selon le rapport du comité national de suivi du dispositif “Plus de maîtres que de classes” de septembre 2015, sept modalités d’intervention ont été définies.

• Dans les trois premières configurations (1, 2, 3) il y a co-enseignement : les deux professeures enseignent dans le même espace et leur action porte sur un même objet didactique même s’il ne s’adresse pas toujours au groupe d’élèves au complet. Leurs interventions sont interdépendantes. Ces configurations sont évolutives : plusieurs d’entre elles peuvent se succéder au cours d’une même séance.

• La quatrième configuration (4) implique aussi une co-présence mais sans intervention de l’un des deux qui observe les élèves et son collègue afin de mieux intervenir ultérieurement dans les phases de bilan et de nouvelle préparation de l’enseignement.

• Dans les trois dernières configurations (5, 6 et 7), il y a seulement co-intervention. Les élèves d’une même classe sont répartis en groupes et les objets d’apprentissage peuvent être différents. Les interactions de l’un des enseignants avec ses élèves sont indépendantes de celles que l’autre réalise avec d’autres élèves. Les deux enseignants peuvent donc travailler dans des espaces disjoints avec des groupes d’élèves constitués selon des critères variables, en recherchant une certaine homogénéité (groupes de besoin) ou au contraire en privilégiant l’hétérogénéité d’un petit groupe dont l’effectif réduit favorisera les interactions.

• La quatrième configuration (4) implique aussi une co-présence mais sans intervention de l’un des deux qui observe les élèves et son collègue afin de mieux intervenir ultérieurement dans les phases de bilan et de nouvelle préparation de l’enseignement.

• Dans les trois dernières configurations (5, 6 et 7), il y a seulement co-intervention. Les élèves d’une même classe sont répartis en groupes et les objets d’apprentissage peuvent être différents. Les interactions de l’un des enseignants avec ses élèves sont indépendantes de celles que l’autre réalise avec d’autres élèves. Les deux enseignants peuvent donc travailler dans des espaces disjoints avec des groupes d’élèves constitués selon des critères variables, en recherchant une certaine homogénéité (groupes de besoin) ou au contraire en privilégiant l’hétérogénéité d’un petit groupe dont l’effectif réduit favorisera les interactions.

Un document qui formalise les modalités du co-enseignement ; traduction et adaptation par Claire Boniface.

La différenciation

La mise en place de co-enseignement implique une réflexion importante sur la différenciation, ce document relate un travail réalisé dans l’Ontario (Canada). “À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique”

Partie 1

Partie 2

Alexia Forget occupe depuis 2007 la fonction de chargée d’enseignement à l’Université de Genève (public : primaire et secondaire). Ses travaux sont centrés sur le champ de la différenciation pédagogique.

Extrait conférence Alexia Forget de 1h 16 min 24 s à la fin.

Ainsi que le document de présentation et les notes d’Alexia Forget.

innovation pédagogique - Rectorat de l'Académie de Nantes

s'identifier

s'identifier

portail personnel ETNA

portail personnel ETNA